»Er hat uns die Geschichte geschenkt«

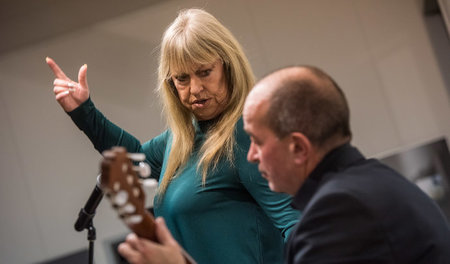

Bei der Rosa-Luxemburg-Konferenz treten Sie zusammen mit den Musikern Tobias Thiele und Nicolás Miquea auf. Was werden Sie da machen?

Ein Gedenken für Daniel Viglietti, den im Oktober verstorbenen Liedermacher aus Uruguay. Ich werde einige Worte über ihn sagen und die Texte seiner Lieder rezitieren, bevor sie von Tobias und Nicolás gespielt werden.

Mit Daniel Viglietti sind Sie im Februar 2017 auf der Gala zum 70. Geburtstag der jungen Welt in Berlin aufgetreten, dieses Konzert wurde mitgeschnitten und ist auf der CD »Otra Voz Canta« zu hören. Vorher gab es ein Treffen von Viglietti mit Berliner Liedermachern, die nun Ende Februar in der Berliner Wabe ein Gedenkkonzert für ihn spielen werden. Waren Sie bei diesem Treffen dabei?

Ja, in der Wohnung von Tobias Thiele. Wir haben viel geredet, gesungen, sind anschließend essen gegangen. Tobias und Nicolás sangen ja auch zum Schluss beim jW-Konzert mit, als Daniel sein »A Desalambrar« anstimmte. Das heißt »Entzäunen«, dieses Wort gibt es im Deutschen nicht, bezeichnenderweise. Es meint nicht nur: reißt die Zäune nieder, sondern alle abgrenzenden Vorurteile.

Konnte Daniel Viglietti Deutsch?

Wenig. Seit den Siebzigern, als ich ihn in Köln kennenlernte, hatte er viel verlernt.

Er war noch vor dem Militärputsch in Uruguay 1973 nach Europa emigriert.

Das wird oft vergessen: Noch vor dem Putsch von Pinochet, September 1973 in Chile, hatte es im Juni einen Militärputsch in Uruguay gegeben. Daniel war aber bereits 1972 von der bürgerlichen Regierung in Uruguay verhaftet worden, weil er mit den Tupamaros, der Stadtguerilla, zusammenarbeitete. Wenige Tage vor dem Putsch kam er frei, weil sich eine internationale Solidaritätskampagne mit dem brasilianischen Architekten Oscar Niemeyer, Pablo Neruda, Jean-Paul Sartre und anderen für ihn eingesetzt hatte. Sein Glück, wenige Tage später wäre er wie viele seinesgleichen umgebracht worden. So gelang ihm die Flucht über Argentinien nach Frankreich, wo er bis Mitte der 80er Jahre lebte und auch seine Frau Lourdes kennenlernte.

Wie kam er nach Köln zum WDR, für den er Musik machte?

Durch César und Graciela Salsamendi – er bildender Künstler, sie Schriftstellerin. Beide arbeiteten im Exil für die Deutsche Welle und den WDR, die damals politisch kritische Sendungen über Lateinamerika produzierten. Graciela hat mit Hein Brühl, Regisseur und Redakteur im Hörfunk, Texte von Daniel ins Deutsche übertragen. Sie ist kurz vor Daniels Konzert für die jW gestorben, das hat ihn tief getroffen.

Was für Sendungen haben Sie mit Viglietti produziert?

Etliche – im Archiv des WDR erhalten: »Wir werden nicht schweigen«, 1975, Kommentar in Form eines Hörspiels zum Putsch in Chile. Oder wir haben, angeregt von Heinz von Cramer, Regisseur, Autor und Dirigent, der zum Freundeskreis um die Sasamendis gehörte, stundenlang im Studio improvisiert: ich Geschichten lateinamerikanischer Autoren vorlesend, Daniel, der die Autoren kannte, spontan dazu spielend und singend. Das wurde dann zusammengeschnitten und gesendet.

Welche Erinnerung haben Sie an den Viglietti von damals?

Besonders wie ihm die Frauen nachschauten, wenn wir durch die Stadt gingen. Er mit seinem indianisch-schwarzen Haar bis zur Taille und der Gitarre – was für ein Blickfang. Mich hat keiner beachtet (lacht).

Er hatte auch eine sehr schöne Stimme.

Ja – und er hat etwas gemacht, was die anderen lateinamerikanischen Musiker so nicht gemacht haben: wie Pablo Neruda mit seinen Gedichten die Geschichte des amerikanischen Kontinents – von Pol zu Pol, vom Atlantik über die Anden bis zum Pazifik – erzählt hat, hat Daniel uns mit seinen Liedern die Geschichte Lateinamerikas geschenkt.

In einer sehr poetischen Sprache, die er auch benutzte, wenn es um harte politische Inhalte ging.

Ja, er hat nicht gesungen, dass die Menschen arm sind, weil sie ausgebeutet werden, sondern über die »Negrita Martina«, ein kleines schwarzes Mädchen, und auf diese Weise die historischen und aktuellen Probleme des Kontinents thematisiert.

Was hören Sie selbst für Musik?

Eine Musik, die ich geerdet nenne, sozial und politisch bezogen.

Kein L’art pour l’art.

So würden wir im Theater sagen. Ich denke, dass auch Beethoven oder Mozart politisch rückgekoppelt waren, obwohl sie heute enthistorisiert werden, als wäre das eine Musik an sich, völlig wertfrei. Unsinn. Der Komponist Anton Webern hat mal gefragt: »Sind Töne Töne oder sind Töne Webern?« Sind sie abstrakt, oder haben sie etwas mit mir und dir zu tun?

Daniel Viglietti war ein geerdeter Musiker.

Wie alle lateinamerikanischen Musiker. Er gehörte zu den Top fünf der Liedermacher dieses Kontinents: Víctor Jara, Violeta Parra, die Godoy-Brüder aus Nicaragua und dann er, Daniel.

Er hatte ein sehr freundliches Wesen.

Ja, auf eine ganz verhaltene Weise. Er wurde selten laut, blieb zurückhaltend, auch wenn er politische Akzente gesetzt hat. Nach dem Konzert für die junge Welt hat er mich gefragt: »Hast du gemerkt, wie ich deine Impulse aufgegriffen habe?« Ich war bei einzelnen Texten relativ heftig und emotional geworden, und er hat darauf härter in die Saiten gegriffen, hörbarer Stellung bezogen. Wir haben zusammen gespielt: Er hat mich vor zu großer Aggressivität bewahrt und ich ihn vor manchmal zu großer Nachsichtigkeit.

Wie hat er die politische Entwicklung im heutigen Uruguay eingeschätzt?

Positiv. José Mujica, ein früherer Tupamaro, ist Präsident geworden – für unsere Verhältnisse undenkbar. In Montevideo, unten am Río de la Plata, ist eine große Gedenkstätte für die Opfer der Militärdiktatur. Daniel hat sie mir gezeigt, obwohl ihm der Weg dahin schwerfiel. In große Glaswände eingeritzt Hunderte von Namen. Freunde von ihm, die gefoltert und ermordet wurden. Daniel sagte nur: »Mein Name fehlt.«