»Sie kehrte mit Hoffnung ins kalte Deutschland zurück«

Interview: Frank Schumann

Claudia scheint in Mexiko, wo Sie leben, kein seltener Name zu sein. Ihre Präsidentin Sheinbaum heißt auch so.

Als ich seinerzeit im Goethe-Institut arbeitete, gab es dort fünf Claudias. Sie waren alle etwa in meinem Alter. In den 60er, 70er Jahren war das in Mexiko ein sehr beliebter Name. Mode halt. Übrigens auch in Deutschland.

Sie haben nach einem einjährigen Aufenthalt in Göttingen im Alter von 24 Jahren begonnen, Bücher ins Spanische zu übersetzen …

Ins mexikanische Spanisch. Das spanische Spanisch weicht erheblich vom Spanisch ab, das bei uns und in den anderen lateinamerikanischen Ländern gesprochen wird. Ich habe schon immer Sprache geliebt, bereits in der Schule erwog ich Übersetzerin als möglichen Beruf. Ich übersetzte viele Sach- und Fachbücher, auch Kinder- und Jugendliteratur und Theaterstücke, bevor ich mich an die Belletristik wagte. Nach etwa zwanzig Jahren Erfahrung als Übersetzerin begann ich aus persönlichen Gründen, mich mit der Exilliteratur zu befassen, und dann wollte ich Anna Seghers’ mexikanische Exilwerke übersetzen. Ich habe lange warten und oft beim Aufbau-Verlag¹ in Berlin nachfragen müssen, ehe die spanischen Rechte für Seghers Werke frei und wieder bei ihrem Hausverlag waren. Damit konnten ihre Exilbücher zum ersten Mal in einer mexikanischen Übersetzung erscheinen. Die alten spanischen Übersetzungen sind übrigens in Mexiko vergriffen. Nur durch eine Neuübersetzung konnten die Werke Seghers an die mexikanische Leserschaft gelangen.

Warum waren Sie an Anna Seghers so interessiert?

Einfache Antwort oder eine umfängliche?

Eine, die auf eine Zeitungsseite passt.

Zunächst das Motiv: Warum überhaupt Bücher übersetzen? Der portugiesische Romanautor und Literaturnobelpreisträger von 1998, José Saramago, hat gemeint, dass Schriftsteller nationale Literatur schaffen – erst die Übersetzer machen sie zur Weltliteratur. Sie sorgen nämlich dafür, dass die Bücher aus einem Sprachraum, der ja auch ein begrenzter Kulturraum ist, herausgeholt werden. Über-Setzen ist ein schönes deutsches Wort, es bedeutet, von einem Ufer zum anderen zu gelangen. Für mich heißt das, den »Sprachozean« zwischen Mexiko und Deutschland zu überqueren.

Und zweitens: Irgendwann sagte ich mir, ich sollte nur noch Werke von Frauen übersetzen. Meine ersten Übersetzungen waren Auftragsarbeiten, Texte von Kafka, Musil, Heiner Müller … Alles Männer. Erst als ich mir einen gewissen Ruf erarbeitet hatte, konnte ich frei wählen.

Worin bestand der »gewisse Ruf«?

Nun ja, ich habe Übertragungen vorgelegt, die augenscheinlich auf Resonanz und Zustimmung stießen. Ich habe zum Beispiel den Nationalen Mexikanischen Übersetzerpreis für meine Übersetzung von Arnold Zweigs »Das Beil von Wandsbek« bekommen. Zudem habe ich mich in verschiedenen Institutionen und Organisationen für den internationalen Kulturaustausch engagiert, beispielweise beim Goethe-Institut und dem Deutschen Übersetzerfonds. Und 2019 bekam ich ein Stipendium von dem 1993 per Präsidialbeschluss ins Leben gerufenen Sistema Nacional de Creadores de Arte, ein staatliches Programm zur Förderung von Kulturschaffenden. Dort erhalten Künstler drei Jahre lang monatlich umgerechnet 1.500 Euro, also quasi ein Grundeinkommen. 2016 gründete ich mit Kollegen den Berufsverband mexikanischer Übersetzer AMETLI (Asociación Mexicana de Traductores Literarios, jW). Er führt über hundert Namen in den Listen. In unserem Berufsverband, eine Art Gewerkschaft, übte ich verschiedene Leitungsfunktionen aus, zuletzt war ich Präsidentin. Seit letztem Jahr bin ich nicht mehr im Vorstand.

Zurück zu Anna Seghers …

Für mich war Anna Seghers ein Muss. Wenn man sich mit Exilliteratur in Mexiko beschäftigt, kommt man nicht an ihr vorbei. Ich fand ihre Texte sehr, sehr gut.

Waren es nur die Texte, die Sie berührten?

Nicht allein. Mich beeindruckte ihre zutiefst menschliche, antifaschistische Haltung, die in jeder Zeile erkennbar ist. Und es gab auch eine emotionale Beziehung. Mein mexikanischer Großonkel und dessen Frau, eine ungarische Jüdin, wurden 1942 gemeinsam mit etwa hundert Diplomaten aus Lateinamerika von den Nazis über ein Jahr lang in Bad Godesberg unter Hausarrest gestellt. Unter diesen Gefangenen war auch der mexikanische Konsul Gilberto Bosques, der in Marseille, also Vichy-Frankreich, vielen deutschen Juden, Kommunisten und Interbrigadisten aus Spanien zu einer Schiffspassage nach Mexiko verhalf. Er hat Tausende Visa ausgestellt: für Kisch, für Hanns Eisler, für die vierköpfige Familie Seghers, aber auch für viele Menschen, die keine Künstler oder Intellektuelle waren … In »Transit« hat das Anna Seghers sehr plastisch beschrieben und Bosques ein Denkmal gesetzt.

Die Volkshochschule im Berliner Stadtbezirk Friedrichshain-Kreuzberg trägt seit 2016 seinen Namen.

Ach, das ist schön. Bosques rettete also nicht nur das Leben von Anna Seghers und vielen anderen, sondern auch das Leben meiner Verwandten. Sie kamen im Frühjahr 1944 im Austausch mit deutschen Kriegsgefangenen frei. Für meinen Großonkel war Mexiko Heimat, für meine Großtante das Land ihres Exils, wo sie niemanden kannte und auch die Sprache nicht verstand. Trotz der schmerzlichen Erfahrung, die beide in Deutschland gemacht hatten, schickten sie Jahre später ihre einzige Tochter auf die Deutsche Schule in Mexiko-Stadt. Zum einen, weil mein Großonkel, ein Philosoph, ein großer Verehrer der deutschen Kultur war – »Die Nazis sind nicht die Deutschen«, pflegte er zu sagen. Zum anderen, weil meine Großtante dadurch die Möglichkeit hatte, an ihre europäischen Wurzeln anzuknüpfen. Sie konnte wieder die deutsche Sprache sprechen, die sie in ihrer Kindheit in Österreich-Ungarn gelernt hatte. Fast zwanzig Jahre später folgte ich meiner Tante: Auch ich ging auf die Deutsche Schule in Mexiko.

»Transit« war das erste Buch, das Sie von Anna Seghers übersetzten.

Es war mir eine Herzensangelegenheit. Der Roman – 1941/42 in Mexiko zu Ende geschrieben – enthält viele autobiographische Elemente. Er kam 1944 in englischer und spanischer Sprache heraus, die deutsche Originalfassung erschien erstmals 1947 in der Berliner Zeitung.

Vor »Transit« war »Das siebte Kreuz« entstanden. Anna Seghers hatte diesen Roman in Frankreich geschrieben. 1943 erschien er im mexikanischen Exilverlag El Libro Libre. In den USA publizierte 1942 der Verlag Little, Brown and Company dieses grandiose antifaschistische Werk als »The Seventh Cross«, es soll dort mindestens zwanzig Millionen Leser gefunden haben. Und dann verfilmte 1944 Fred Zinnemann das Buch in Hollywood. So wurde Anna Seghers mit dem »Siebten Kreuz« weltberühmt.

Ihr drittes Buch von Anna Seghers, das Sie übertrugen, war die Erzählung »Ausflug der toten Mädchen«.

Die Erzählung schrieb sie 1944, nach ihrem schweren Unfall. Anna Seghers war von einem Laster angefahren worden, sie erlitt schwerste Kopfverletzungen, wochenlang rang sie mit dem Tod. Die Erzählung spielt in Mexiko. Annas Urenkelin Netty Radványi, die wie ich in Mexiko-Stadt lebt, hat daraus jetzt ein Stück gemacht, das sie mit einer eigenen Theatertruppe aufführt.

Im Juli 2024 hatte ich mit Netty Radványi ein Interview für diese Zeitung geführt², in welchem sie über die Arbeit an dem Stück und über ihre Suche nach Spuren ihrer Urgroßmutter berichtet. Sie fand kein einziges Haus in Mexiko-Stadt mehr, in welchem Anna Seghers und ihre Familie gelebt hatten. Es ist viel abgerissen worden, 1985 gab es ein verheerendes Erdbeben. Und sie berichtete über diese Erzählung ihrer Urgroßmutter und das Stück, das sie daraus entwickelt habe. Daraus schloss ich, dass es ein großes Interesse an deutschen Exilautoren in Mexiko gibt. Der schon erwähnte Verlag El Libro Libre war der bedeutendste deutsche Exilverlag in Lateinamerika, dem antifaschistischen Lateinamerikanischen Komitee der Freien Deutschen gehörten etwa 10.000 deutsche Emigranten und rund 7.500 Auslandsdeutsche an; Präsident war Ludwig Renn, Anna Seghers gehörte dem Ehrenpräsidium an. Da muss doch was geblieben sein.

Ja und nein. Kunst, also auch die Literatur, erfüllt eine wichtige soziale Funktion in der Gesellschaft. Dafür engagieren sich Leute wie ich. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass auch in Mexiko das Interesse an Kultur schwindet, was nicht zuletzt mit Bildung und Ökonomie zusammenhängt.

Bücher sind Nischenprodukte, wie man in Deutschland sagt, und Bücher von Anna Seghers sind noch mal eine Nische in der Nische. Von »Transit« wurden nur tausend Exemplare gedruckt. Es wird einige Zeit vergehen, ehe sie alle verkauft sind, hoffentlich wird das Buch ein Longseller. Und vielleicht bin ich der beste Kunde. Ich verschenke die Bücher gerne an meine Freunde und Bekannten. Das »Siebte Kreuz« verkauft sich besser: Es liest sich wie ein Thriller. Der für mich schönste, literarisch anspruchsvollste Text jedoch ist »Der Ausflug der toten Mädchen«. Beim Übersetzen habe ich an manchen Stellen weinen müssen, so berührend ist diese stark autobiographisch gefärbte Geschichte. – Mein inzwischen immer kleiner gewordener Verlag hat daraus ein bibliographisches Kleinod gemacht. Für das nächste Buch braucht er einen Sponsor.

Und dennoch geben Sie sich der brotlosen Kunst hin?

Momentan habe ich keinen Übersetzungsauftrag und auch kein eigenes Übersetzungsprojekt. Trotzdem hungere ich nicht, ich verdiene schon etwas mit Dolmetschen oder mit Vorträgen. Aber das ist doch kein Grund, die eigene, selbstbestimmte Mission aufzugeben, Werke von Anna Seghers und von anderen deutschen Autoren den Mexikanern zugänglich zu machen. Ich betrachte es auch als eine politische Aufgabe, die Erinnerung an die deutschen Emigranten wachzuhalten, an deren damaliges Wirken und ihre missliche Lage zu erinnern. Weltweit gibt es Flüchtlingsströme, und weltweit nimmt der Nationalismus zu. Heute, da die letzten Zeitzeugen sterben, muss man die Erinnerung lebendig halten – auch anhand übersetzter Literatur.

Wie? Sie sagten, die Exilliteratur stehe auf nichtmexikanischen Bestsellerlisten.

Kultur, inklusive Bücher, braucht Zeit und findet auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen Bereichen statt. Das reicht – bezogen etwa auf Anna Seghers – von der Teilnahme an der Buchmesse in Guadalajara, der Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), bis hin zu der Veranstaltungsreihe, an der ich in den letzten zwei Oktoberwochen in Frankfurt am Main, Mainz und Berlin teilnahm, und zur Geburtstagsfeier am 19. November im Goethe-Institut Mexiko, wo eine Kurzfassung der Inszenierung des »Ausflugs« aufgeführt und das von mir übersetzte Buch vorgestellt werden wird. Zur FIL vielleicht noch: Sie ist nach Frankfurt am Main die größte Buchmesse der Welt. Sie wurde erst 1987 von der dortigen Universität, der zweitältesten in Mexiko, ins Leben gerufen und hat binnen kurzer Zeit eine solche Entwicklung genommen.

Anna Seghers war eine jüdische Kommunistin und darum auch Antifaschistin. Das sind Eigenschaften, die im gegenwärtigen Deutschland aus unterschiedlichen Gründen nicht sonderlich gelitten sind. Der Antikommunismus gehört schließlich in Deutschland zur politischen DNA, er ist konstituierendes Element der Bundesrepublik. Wie ist das in Mexiko?

In Mexiko ist der Antikommunismus nicht so extrem wie in Deutschland oder in den benachbarten USA. Die aktuelle Regierung und deren Vorgängerin sind zwar auch nicht gerade sozialistisch, aber sie verfolgen eine linke Sozialpolitik, bekämpfen Armut, Ungleichheit und Korruption. Das schätze ich nicht gering, trotzdem haben wir ein klientelistisches System. Um auf die Schriftstellerin Seghers zurückzukommen: Ich habe mich nicht für sie interessiert, obwohl sie Kommunistin und Antifaschistin war, sondern weil sie es war und mit all ihren Fähigkeiten, insbesondere aber mit ihrer großartigen Wortkunst, für eine bessere Welt stritt.

Ich selbst stammte aus einer gutbürgerlichen Familie, bin aber durch die Umstände und meine Partner politisiert worden und immer mehr nach links gerutscht. Ich will mich mit den Zuständen in der Welt einfach nicht abfinden.

Anna Seghers hielt es auch so, wobei auffällt, dass sie sich mit politischen Erklärungen oder Stellungnahmen eher zurückhielt. Sehen Sie das auch so?

O ja. Die frühe Kommunistin Seghers war mir sehr lieb, die späte eher weniger. Monika Melchert hat 2020 über Seghers sechs Jahre in Mexiko ein wunderbares Buch geschrieben. »Im Schutz von Adler und Schlange. Anna Seghers im mexikanischen Exil« heißt es. Dort treffen sich mexikanische Künstler und Exilanten aus aller Welt, Juden und Kommunisten wie Anna Seghers, sie diskutieren und streiten miteinander. Obgleich sie Europa und den Krieg hinter sich gelassen hatten, lebten sie dennoch in Todesangst. Die ideologischen Auseinandersetzungen waren hart. Trotzki war ermordet worden, und es war unklar, ob der schwere Verkehrsunfall, den Anna Seghers im Juni 1943 knapp überlebt hatte, nicht doch ein Attentat gewesen war. Sie musste sich, ich erwähnte es schon, wieder ins Leben zurückerzählen: Sie hatte ihr Gedächtnis verloren. So entstand dieser Text »Der Ausflug der toten Mädchen«. Darin kreisen ihre Überlegungen um die Frage, wie sie und die Mädchen geworden waren, was sie jetzt sind. Man könnte meinen, dass Anna Seghers durch die Erfahrung dieses Unfalls und der anschließenden Genesung offener geworden sei, weniger ideologisch. Das stimmt und stimmt auch wieder nicht. Manche Sachen, die sie in der DDR gemacht oder bewusst unterlassen hat, widersprachen ihrer Überzeugung. Aber sie hat sie dennoch getan. Die einen nannten das Treue zum Kommunismus, die anderen Verrat. Ich halte mich da raus: Ich sehe nur ihre grandiose Literatur, die sie der Menschheit gegeben hat.

Haben Sie auch Texte übersetzt, die Anna Seghers in der DDR geschrieben hat?

Nein. Im Rahmen des Stipendiums gab es keine Zeit mehr und ohne weitere Förderung ist es schwierig.

Sie sind ein politischer Mensch. Geprägt von Anna Seghers: Wie schauen Sie heute auf diese Welt?

Ich bin von Natur aus ein eher pessimistischer Mensch. Und wenn ich in die Welt blicke, wächst mein Pessimismus mehr, als er abnimmt. Aber, und das habe ich in allen Werken von Anna Seghers gefunden: Man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Im »Siebten Kreuz« werden zwar sechs der geflohenen KZ-Häftlinge ermordet – aber das siebte Kreuz, das für den Kommunisten Georg Heisler bestimmt war, bleibt frei. Sie kriegen ihn nicht, er widersetzt sich erfolgreich dem Nazisystem und gewinnt die Freiheit: Er gewinnt. Auch wenn alles schon verloren scheint, Widerstand angesichts der Übermacht des Gegners sinnlos scheint, besteht Hoffnung. Das ist doch eine optimistische Botschaft! Anna Seghers hätte in Mexiko bleiben und hier ruhig leben können, sie besaß die mexikanische Staatsbürgerschaft. Aber nein, sie ging in das verwüstete, politisch zerrissene, hungernde und kalte Deutschland zurück, um beim Aufbau des neuen Deutschlands beizutragen. Ihrem Optimismus kann ich mich schwer nur entziehen.

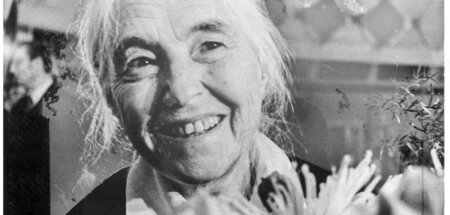

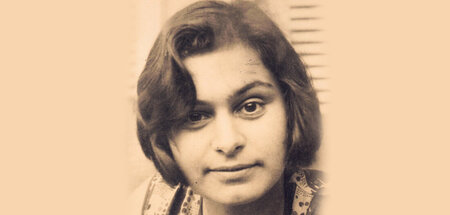

Claudia Cabrera, geboren 1970 in Mexiko-Stadt, ist autodidaktische Übersetzerin, Dolmetscherin und Kulturmanagerin und gilt in Mexiko als eine der besten Theater- und Literaturübersetzerinnen aus der deutschen Sprache. Sie übertrug seit 1994 über 70 Werke und wurde 2024 als erste Mexikanerin mit der Goethe-Medaille geehrt.

1 Im Aufbau-Verlag erscheint zum 125. Geburtstag »Anna Seghers: Ich will Wirklichkeit. Liebesbriefe an Rodi.« Herausgegeben von Jean Radvanyi und Christiane Zehl Romero. Aufbau Verlag Berlin, 2025, 464 Seiten, geb., illustriert, 28 €

2 Willie und Frank Schumann: »Ich war schon als Kind stolz, eine bekannte Schriftstellerin als Urgroßmutter zu haben«, junge Welt vom 6. Juli 2024

Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug

Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

Stadt Bad Berleburg11.11.2025

Stadt Bad Berleburg11.11.2025Typisch deutsche Kleinstadt

Dirk Krüger14.12.2024

Dirk Krüger14.12.2024Eine Frau verschwindet

- 19.09.2012

Weg in die Freiheit

Mehr aus: Wochenendbeilage

-

Unfähig, Weltform zu werden

vom 15.11.2025 -

Teils mit Sonnenbrille

vom 15.11.2025 -

Das unbequeme Bild

vom 15.11.2025 -

Mit dem Beistand des heiligen Christophorus

vom 15.11.2025 -

Pasta con pinoli tostati

vom 15.11.2025 -

Kreuzworträtsel

vom 15.11.2025