»Geh in die DDR, lerne dort einen Beruf«

Interview: Carmela Negrete

Was können Sie über Ihren Vater erzählen, der in den Internationalen Brigaden kämpfte?

Mein Vater war vor 1933 in Deutschland im Kommunistischen Jugendverband und im Roten Frontkämpferbund organisiert. Als Hitler an die Macht kam, sorgte er mit einem anderen Genossen für eine Provokation: Sie rissen ein Hakenkreuz von einem Haus ab. Er musste flüchten und ging nach Frankreich in die Illegalität. Bis 1936 war er Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs.

Hat er Ihnen davon erzählt?

Meine Eltern haben insgesamt sehr wenig über sich erzählt. Beide arbeiteten im Widerstand, und das bedeutete Verschwiegenheit. Als ich ein Kind war, etwa acht oder neun Jahre alt, habe ich meinen Vater gefragt, warum er nichts über sich erzählt. Da sagte er: »Was du nicht weißt, kannst du auch nicht erzählen.«

Von Frankreich ging er nach Spanien?

1936, als der Krieg in Spanien begann, siedelte er sofort nach dort über und kämpfte zunächst auf seiten der Republikaner. 1936 war er an der Verteidigung des Madrider Stadtteils Casa de Campo beteiligt. Im dritten Stock eines Hauses, in dem gekämpft wurde, waren die Interbrigadisten, im ersten und im zweiten Stock die Marokkaner. Mein Vater zog sich eine Verwundung zu und kam ins Lazarett. Nach seiner Entlassung schickte man ihn nach Albacete zu einem Lehrgang, wo er den Partisanenkampf trainierte. Dort lernte er, mit Sprengstoff umzugehen, er soll unter anderem mehrere Brücken sabotiert haben – zusammen mit spanischen Republikanern.

Wie haben Sie davon erfahren?

Er hat das später berichtet und in einem Buch aufgeschrieben, in dem auch andere Brigadisten ihre Geschichten erzählt haben.

Ihre Mutter war auch im Krieg?

Meine Mutter war Spanierin, aus Somorrostro, bei Bilbao. Sie wohnte im Nachbarhaus von La Pasionaria, und als junges Mädchen hatte sie einen guten Kontakt zu ihr. Mein Vater war später für die Sicherheit der Pasionaria verantwortlich, aber das kam erst danach. Zuvor hatte er viele Partisaneneinsätze hinter der Frontlinie durchgeführt, wurde dabei erneut verletzt und kam wieder ins Lazarett. Als er von dort zurückkam, sagte man ihm, dass er nicht mehr an die Front gehen solle, sondern nun für die Sicherheit von La Pasionaria verantwortlich sei. Sie waren dann in Valencia. Mein Vater nahm außerdem noch an Kämpfen in der Schlacht von Teruel teil. Dort wurde er ein drittes Mal verwundet. In dieser Zeit lernte er auch meine Mutter bei der Pasionaria kennen, denn meine Mutter war für Amaya, deren Tochter, verantwortlich. Außerdem erledigte meine Mutter Botengänge für die Pasionaria und arbeitete als Kurierin: Mit dem Kinderwagen transportierte sie Material und brachte es unter anderem zu José Díaz, dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei.

Wie ging es nach dem verlorenen Krieg in Spanien weiter?

Mein Vater kehrte nach Frankreich zurück und arbeitete dort sofort wieder in der Kommunistischen Partei im Widerstand gegen den Faschismus. Er wurde interniert. In dieser Zeit, 1939, wurde mein Bruder geboren. Meine Mutter war ebenfalls in einem Flüchtlingslager in Frankreich interniert; ich war damals noch nicht geboren. In dieser Lage reifte der Plan, von Marseille aus per Schiff in die Sowjetunion überzusiedeln. Die anderen Genossen aus dem Umfeld der Pasionaria, die ebenfalls für die Sicherheit zuständig waren, befanden sich bereits in Moskau. Sie kämpften im Zweiten Weltkrieg als Partisanen weiter gegen den Faschismus. Mein Vater wurde jedoch 1941 von der Gestapo verhaftet und nach Lyon gebracht. Er wurde vor ein Kriegsgericht gestellt und zu 25 Jahren Schutzhaft in Deutschland verurteilt und kam in ein Konzentrationslager. Meine Mutter stand nun als Ausländerin ganz allein da, ohne Verwandte und ohne Kontakt zu anderen Genossen. Sie hatte ein kleines Kind – meinen Bruder – und war erneut schwanger.

Ihre Mutter blieb also in Frankreich?

Ja. 1941 wurde sie dann unter Gestapo-Aufsicht ab August mit meinem Bruder nach Deutschland zu den Eltern meines Vaters gebracht, damit sie irgendwo unterkommen konnte. Die Reise ging bis nach Aachen, wo Verwandte meines Vaters lebten. Unterwegs bekam meine Mutter Wehen, ich kam zur Welt und wurde dann in Aachen getauft. Eigentlich sollte ich Federico heißen, nach Federico García Lorca. Aber da meine Mutter die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrschte, konnte sie sich nicht durchsetzen, also wurde ich nach meinem Vater Fritz benannt. Die Verwandten meines Vaters, also meine Großmutter und seine Geschwister, sagten, man wisse ja nicht, ob er aus dem Konzentrationslager zurückkommen würde. So sollte wenigstens der Name erhalten bleiben. Deshalb heiße ich heute Fritz Mergen. In Spanien aber nennen mich alle nur Federico.

Hatten Sie Kontakt zu den Verwandten in Spanien?

Ja, zu meiner Großmutter, aber auch zu anderen Verwandten hatten wir seit 1951 Kontakt. Spanien besucht haben wir aber erst nach dem Ende des Franquismus. Das war vorher nicht möglich, weil meine Mutter zur Zeit der Franco-Diktatur in Spanien noch gesucht wurde. Aber zurück nach Aachen ins Jahr 1941. Dort wurden wir ausgebombt. Anschließend wurden wir interniert, kamen nach Niederschlesien. Und da wurde meine Mutter von den Verwandten meines Vaters in einer Familie im Haushalt eingestellt, bei einem Pfarrer in der Nähe von Görlitz. Sie stand vier Jahre lang unter Gestapo-Aufsicht. Wir mussten jede Woche zur Kreisstelle der Gestapo gehen, wo sie verhört wurde. Später sagte sie mir, ich habe ihr bei den Verhören geholfen. Immer dann, wenn die Gestapo ihr eine Frage gestellt hat, die sie nicht beantworten wollte oder konnte, hat sie mich gekniffen, und ich habe dann angefangen zu heulen, was die Befragung unterbrach.

Sie sind also bei Ihrer Mutter aufgewachsen?

Ja, sie hat uns nicht weggegeben, das kam für sie nicht in Frage. Ich habe großen Respekt vor meinen Eltern, besonders davor, dass meine Mutter diese ganze Zeit im faschistischen Deutschland überstanden hat – und das mit streng katholischen Verwandten, während meine Mutter Kommunistin und Atheistin war.

Und wie erging es Ihrem Vater?

Er war von 1941 bis 1945 im Konzentrationslager Dachau interniert. Wir hatten nur Kontakt über Briefe. Die waren zensiert, und wahrscheinlich hat er nicht alles geschrieben, was er eigentlich hatte sagen wollen. Auch in Dachau hat er im Widerstand gearbeitet. Mein Vater war Mitglied des Lagerkomitees. Später war er in einem Außenlager eingesetzt und hatte Arbeitseinsätze in Österreich, unter anderem bei Salzburg. Dort musste er im Winter im Steinbruch arbeiten. Er wurde gefoltert und geschlagen – sie haben alles versucht, um Informationen über bestimmte Verbindungen aus ihm herauszubekommen. Aber er hat nichts gesagt. Das hat er uns auch immer vermittelt: Auch wenn du selbst zugrunde gehst, steh den Genossen bei. Solidarität mit den anderen ist das Wichtigste, was es gibt. Und wenn du helfen kannst, dann hilfst du. So wurden wir von unseren Eltern erzogen.

Wie sind Sie von Schlesien in den Westen gelangt?

Das berührt das Thema der sogenannten Vertriebenen. Die Menschen sind ja nicht einfach »vertrieben«. Zum Teil mag das so gewesen sein, aber für den größten Teil gilt das nicht. Ich habe das selbst erlebt. Ich war damals vier Jahre alt, als eine Autorität, wahrscheinlich der Bürgermeister, im Dorf sagte: »Morgen früh um sechs Uhr steht alles bereit. Die Wagen sind beladen, es geht Richtung Westen.« Am nächsten Morgen sind wir um sechs Uhr losgefahren. Ich sehe mich noch mit meiner Mutter in einer Haustür stehen. Wo das genau war, weiß ich nicht mehr. Wir standen zwei oder drei Stufen in einem Hauseingang, gegenüber brannte ein Haus, das Dach war bereits eingestürzt. Ich habe mich an der Hand und am Arm meiner Mutter festgekrallt, weil ich Angst hatte. Später waren wir an einem anderen Ort, ob es vielleicht Dresden war, kann ich nicht sagen. Ich erinnere mich, wie ich zu meiner Mutter sage: »Guck mal, der ganze Fluss brennt.« Das waren die Phosphorbomben, die die Alliierten abgeworfen hatten. Das Bild habe ich bis heute im Kopf. Bei Kriegsende befanden wir uns in Wurzen, in der Nähe von Leipzig. Wir wurden anders behandelt als die anderen. Die deutschen Flüchtlinge, die mit uns unterwegs waren, schliefen in Scheunen oder in Zimmern. Meine Mutter, mein Bruder und ich dagegen schliefen im Schweinestall. Einfach, weil wir Ausländer waren und aus einer roten Familie kamen.

Das müssen sehr schwierige Bedingungen gewesen sein.

Meine Mutter schickte meinen Bruder und mich über den Bauernhof. Wir sollten Maiskörner sammeln. Mais, der für die Hühner bestimmt war. Meine Mutter mahlte die Körner in der Kaffeemühle zu Mehl. Daraus machte sie uns Maisfladen. Das war unser Essen. Ohne diese Fladen wären wir verhungert. Die anderen hassten uns. Wir durften nicht mit ihnen sprechen und wurden behandelt wie der letzte Dreck. Anfang August traf unser Vater uns in Wurzen wieder. Bald schlug man ihm vor in der sowjetischen Besatzungszone zu bleiben, doch er lehnte ab, sagte: »Nein, ich habe all die Jahre gekämpft, ich gehe zurück ins Saarland, wo ich aufgewachsen bin.« Er kehrte also dorthin zurück und wir mit ihm. In der Schule lernten wir die katholischen Bräuche kennen. Schon früh in der Schule mussten wir beten, und die religiösen Rituale prägten unseren Alltag in der Klasse.

Und wie passte Ihre kommunistische Familie in diese christliche Gegend?

Im Dorf lebte auch meine Großmutter. Wenn ich bei ihr klingelte und sie die Tür öffnete, war ihre erste Frage immer: »Warst du in der Kirche?« Wenn ich »Nein« sagte, schlug sie mir die Tür vor der Nase zu. Die Verwandten sagten dann: »Du wirst genauso wie dein Vater, du kommst in die Hölle.« Irgendwann sagte ich einfach: »Ja, ich war in der Kirche.« In der Schule mussten wir täglich beten, obwohl wir ja nicht religiös waren. Als es um die katholische Erstkommunion ging, wurde ich gefragt. Die Verwandtschaft sagte: »Er muss zur Kommunion gehen.« Ich war da zehn Jahre alt. Natürlich hatte ich da noch nicht so viel Verständnis für solche Dinge. Und da habe ich ja gesagt. Zu jener Zeit waren mein Bruder und ich bereits der Pionierorganisation im Saarland beigetreten. Wir wurden von anderen Kindern aus dem Dorf aufgenommen, die ebenfalls Kommunisten waren. Das waren praktisch die einzigen Freunde, die wir hatten. Die anderen Kinder in der Schule gaben uns Spitznamen. Mein Bruder war »Malenkow«, ich selbst wurde »Stalinkopf« gerufen. Bis 1951 oder 1952 habe ich noch am Religionsunterricht teilgenommen, bis ich sagte: »Ich bin Kommunist, ich mache das nicht mehr mit.« Ab da begannen auch die ersten Anfeindungen innerhalb der Klasse. Wir waren die »Roten«, die Kommunisten.

Und was haben Sie nach der Schule gelernt?

Nach der achten Klasse wollte ich eine Lehrstelle antreten. Mein Vater sagte: »Ins Bergwerk gehst du nicht, Minero wirst du nicht – das ist Ausbeutung, das ist ein harter Beruf.« Er meinte, ich solle einen anderen Beruf lernen. So bin ich zu einem Bäcker im Dorf gegangen, bei dem wir immer unser Brot gekauft haben. Er hat mich eingestellt, und ich habe für 1.000 Francs pro Woche gearbeitet – das wären heute etwa zehn Euro, also 4.000 Francs im Monat. Ich war damals 14 oder 15 Jahre alt und konnte das noch nicht richtig einschätzen. Ich habe anderthalb Jahre bei ihm gearbeitet und ihn immer wieder gedrängt, mir einen Lehrvertrag zu geben. Zuerst sagte er, ich müsse noch ein bisschen lernen. Nach anderthalb Jahren habe ich ihm gesagt: »Jetzt ist Schluss. Entweder ich bekomme einen Lehrvertrag, oder ich gehe.« Er sagte, er könne mir keinen Lehrvertrag geben. Also bin ich von dort weggegangen. Mein Vater sagte dann: »Geh in die DDR, lerne dort einen Beruf und werde groß.«

Sie gingen dann in die DDR.

Im April 1957 zog ich um. Ich war schon über 16, fast 17 Jahre alt, und begann eine Ausbildung als Motorschlosser für Landmaschinen. Nach drei Jahren Berufsausbildung machte ich im August 1957 meinen ersten Fallschirmsprung bei der Gesellschaft für Sport und Technik (GST) in der DDR. Ich war im Internat untergebracht mit vielen anderen Lehrlingen. Ohne die Unterstützung einiger Schulkameraden, die bereits Abitur oder mittlere Reife hatten, hätte ich meine Facharbeiterprüfung nie bestanden. Dank ihrer Hilfe habe ich es geschafft. Während der Ausbildung lernte ich auch Mathe für den Beruf – Algebra und Berechnungen, was in der Schule im Saarland nie unterrichtet wurde. Ich konnte zwar die Bibel von vorne bis hinten auswendig, aber Rechnen musste ich noch lernen. Einer der Lehrmeister war selbst Fallschirmspringer und hat mich gefördert. Ich war sportlich von Kind an, im Turnverein aktiv. Na ja, jedenfalls hatte ich bis 1960 in drei Jahren etwa 15 bis 20 Fallschirmsprünge absolviert und wurde schließlich selbst Instrukteur, um neue Fallschirmspringer auszubilden. 1960 meldete ich mich freiwillig bei der NVA. Damals gab es in der DDR noch keine Wehrpflicht. Zuerst wollten sie mich zu den Panzern schicken, weil Bekannte meines Vaters – Genossen aus der Widerstandszeit – dort arbeiteten. Letztlich bin ich dann beim Fallschirmdienst der Luftstreitkräfte gelandet. Ich war bereits Fallschirmwart und hatte bestimmte Prüfungen absolviert. Ich war schließlich verantwortlich für die Ausbildung junger Fallschirmspringer. Anfang 1961, habe ich dann einen Lehrgang zusammen mit Genossen der Landstreitkräfte gemacht. Die wurden später Fallschirmjäger.

Ihre Eltern blieben im Westen? Wurde ihre antifaschistische Leistung gewürdigt?

Nein, meine Eltern kamen 1958 auch in die DDR, auf Einladung der Regierung. Ich bezweifle, dass meine Eltern von der Bundesrepublik in irgendeiner Weise entschädigt worden wären. Was sie getan hatten, wurde nicht anerkannt. Ich erinnere mich an einen Nachbarn in dem saarländischen Dorf. Er prahlte damit, dass er in Spanien gewesen war – auf der anderen Seite, bei der »Legion Condor«. Er wollte sogar mit meiner Mutter sprechen. Aber meine Mutter hatte ein spanisches Temperament. Wenn sie zum Beispiel die Fenster putzte oder die Wohnung sauber machte, sang sie dabei aber immer Kampflieder und ähnliche Sachen. Die Deutschen verstanden das nicht. Manchmal standen Leute draußen am Fenster und hörten zu.

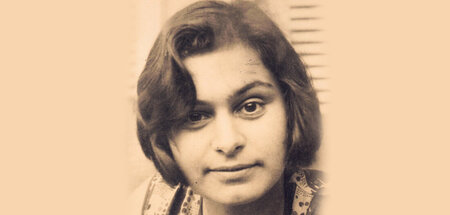

Fritz Mergen, geboren 1941, wohnt in Berlin und wird bald die spanische Staatsbürgerschaft erhalten, weil sein Vater in Spanien für die Demokratie und gegen die Franco-Diktatur in den Internationalen Brigaden kämpfte. Heute ist er aktiv im Verein der Freunde und Kämpfer der Spanischen Republik

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

Dirk Krüger14.12.2024

Dirk Krüger14.12.2024Eine Frau verschwindet

gemeinfrei22.03.2023

gemeinfrei22.03.2023»Trotz Gestapo!«

picture-alliance / akg-images28.01.2017

picture-alliance / akg-images28.01.2017Dann sehe ich die Linie

Regio:

Mehr aus: Wochenendbeilage

-

Hofhunde des Kapitals

vom 24.01.2026 -

Achterbahnfahrt im Davos-Zirkus

vom 24.01.2026 -

Provinz mit Perspektive

vom 24.01.2026 -

Der Hase schlägt Haken

vom 24.01.2026 -

Suaasat

vom 24.01.2026 -

Kreuzworträtsel

vom 24.01.2026