Eine Frage der Technik

Von Florian Neuner

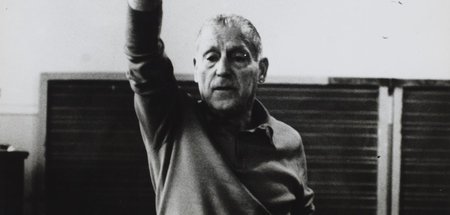

Beim Berliner Musikfest im September wurde Helmut Lachenmann vom Publikum bejubelt. Das HR-Sinfonieorchester unter Matthias Hermann hatte seine »Musik für acht Hörner und Orchester«, ein 2018 fertiggestelltes Spätwerk und 45minütige Tour de force, virtuos zur Aufführung gebracht. Dem großformatigen Werk hat Lachenmann den Titel »My Melodies« gegeben. Das ist ironisch gemeint, denn Melodien hat der Altmeister aus Stuttgart nie komponiert und tut es auch jetzt nicht. Seine erweiterten Spieltechniken, das tonlose Blasen und das Kratzen auf den Streichinstrumenten, die vor Dezennien noch zu provozieren vermochten, sind heute Teil eines riesigen orchestralen Farbspektrums und philharmonisch genießbar geworden.

Das war nicht immer so. Als Michael Gielen 1999 dem Abonnementpublikum im Berliner Konzerthaus Helmut Lachenmanns »Fassade« für großes Orchester aus dem Jahr 1973 vorsetzte, meinte er, das nicht ohne didaktische Vorrede tun zu können – und provozierte damit eine noch reserviertere Aufnahme. Einige Jahre zuvor schon war ich vom Glauben abgefallen, als im Wiener Musikverein im Rahmen des Festivals Wien Modern Lachenmanns »Tanzsuite mit Deutschlandlied« für Streichquartett und Orchester gespielt wurde und ich erschrocken mitansehen musste, wie das von Jürg Wyttenbach dirigierte Sinfonieorchester des Südwestfunks, das als das der neuen Musik zugewandteste aller Orchester galt, während der Aufführung feixte und gestikulierend und grimassierend zum Ausdruck brachte, was es von dem Stück hielt. Der Weg von Lachenmanns Musik bis zu ihrem »Negativitätsverlust« (Heinz-Klaus Metzger) war ein besonders langer.

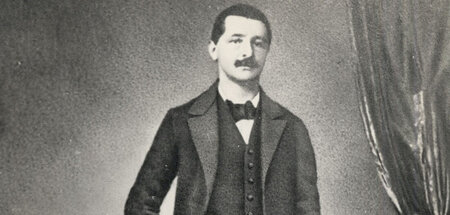

Der am 27. November 1935 geborene Schwabe, der bis heute in Leonberg bei Stuttgart lebt, studierte bei dem konservativen Komponisten Johann Nepomuk David, nahm aber bald bei den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik, wo Pierre Boulez, Luigi Nono, Karlheinz Stockhausen und Theodor W. Adorno präsent waren, Fühlung mit der Avantgarde auf. 1958 ging der Pfarrerssohn nach Venedig und nahm privaten Unterricht bei Nono – er und später Nicolaus A. Huber waren die einzigen Schüler des italienischen Kommunisten. Der Unterricht bei Nono, der jede melodische Wendung rigoros bekämpfte, zwang Lachenmann dazu, einen radikalen Bruch zu vollziehen und eine »andere Form von Intensität« zu suchen. Die fand er in der später sogenannten »musique concrète instrumentale«. »Knirschen auf Rückwand«, »tonlos auf Steg«, »arco auf Schnecke«, »Bogen weit herauf ins Griffbrett«, »arco auf Saitenhalter« oder »gepresste Kreisbewegung hinterm Steg« etwa sind Spielanweisungen in seinem ersten Streichquartett »Gran Torso« aus dem Jahr 1971. Die Konventionen der »Einrichtung Streichquartett«, so Hans-Peter Jahn, werden »ganz und gar ausgenutzt. Sie werden aber gleichzeitig zu Bruch komponiert«. In dem ein Jahr zuvor entstandenen Klavierstück »Guero« wird kein einziger Ton auf die übliche Weise angeschlagen.

Die zunächst durchaus vehemente und noch lange anhaltende Ablehnung von Lachenmanns Musik erklärt sich wohl daraus, dass hier nicht ein Revoluzzer Rahmen und Konventionen sprengt und hinter sich lässt, den Konzertsaal mit Fabrikhallen tauscht oder den Klavierabend durch Happenings ersetzt. Die Revolution des Helmut Lachenmann findet in der Herzkammer des bürgerlichen Musiklebens statt, im Konzertsaal, aus dem er sich nicht vertreiben lassen will. Er schreibt für Symphonieorchester und Streichquartett, sogar eine veritable Oper. Die Sprengkraft seiner Musik ist keine durch flankierende politische Statements bloß behauptete. Die Frage, »inwiefern ein Komponist durch sein Schaffen affirmativ oder kritisch oder gar verändernd auf das Bewusstsein seiner Zeitgenossen wirken kann«, ist für ihn keine Frage der Parolen, sie ist »eine Frage seiner Kompositionstechnik«.

»Indem die gewohnte Klangpraxis ausgesperrt wird, wird bisher Unterdrücktes offengelegt«, schreibt Helmut Lachenmann zu seinem 1972 entstandenen Stück für 48 Streicher und drei Konzertflügel »Klangschatten – mein Saitenspiel«. »Die Klanglandschaft zeigt quasi die Rückseite der gesellschaftlichen philharmonischen Muster; die Saiten, statt zu klingen, werden auf charakteristische Weise am Klingen gehindert.« Derart negativ mit der Tradition verbunden, reflektiert Lachenmann die »bürgerliche Sehnsucht nach Schönheit«, muss sie aber überwinden, um sie zu erfüllen. Vertrautes will er nicht »verweigern«, sondern »von innen her aufsprengen«. Denn: »Nichts ist konstruktiver als solche Destruktion.«

Der Weg zu Lachenmanns einziger Oper »Das Mädchen mit den Schwefelhölzern« war ein steiniger. 1988 erteilte ihm Peter Ruzicka als frischgebackener Intendant der Hamburgischen Staatsoper den Kompositionsauftrag; erst 1997, am Ende seiner Intendanz, konnte die Uraufführung stattfinden. Die wenigen Folgeaufführungen waren rasch ausverkauft, heute ist die »Musik mit Bildern« ein internationaler Erfolg von Tokio bis Buenos Aires.

Als ihm 1992 in Genua alle Skizzen und Unterlagen aus dem Auto entwendet wurden, wollte Lachenmann eigentlich schon aufgeben – erhielt das Material dann aber durchnässt zurück. Er stellt dem bekannten Märchen von Hans Christian Andersen Texte von Gudrun Ensslin und Leonardo da Vinci zur Seite. Gewalt tritt in dem Stück in zwiefacher Form auf: als die Naturgewalt der Eiseskälte und als die gesellschaftliche Gewalt der Gleichgültigkeit einem Schicksal gegenüber. In der Partitur indes ereignet sich ein Wunder. Lachenmanns instrumentales »Reich von Schattenklängen« (Hans Zender) ist hier plötzlich bis zum Bersten aufgeladen mit Sinn. Das »Ritsch« der Streichhölzer ist im Orchester ebenso zu hören wie das Klappern der Holzpantoffeln oder die Peitschenhiebe, die auf die Pferde niedergehen. Die Musik ist so sprechend, dass die Regie nichts mehr verdeutlichen muss – und sich, wie Robert Wilson in Bochum, ins stilisiert Rituelle retten kann. Mag die »musique concrète instrumentale« als Erweiterung der instrumentalen Farbpalette inzwischen ihres Stachels verlustig gegangen sein – in der Musik auch noch des späten Lachenmann ist sie zu einer Intensität entfesselt, die mitzureißen vermag.

Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug

Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

-/Oberösterreichischen Landes-Kultur GmbH/dpa24.10.2024

-/Oberösterreichischen Landes-Kultur GmbH/dpa24.10.2024Komponist als Ärgernis

Fabian Schellhorn/Berliner Festspiele25.09.2024

Fabian Schellhorn/Berliner Festspiele25.09.2024Bruckners Klänge

Deutsche Fotothek/Morgenstern/Picture Alliance29.06.2019

Deutsche Fotothek/Morgenstern/Picture Alliance29.06.2019Einheit im Unterschied

Regio:

Mehr aus: Feuilleton

-

Russe

vom 27.11.2025 -

Das blaue Versprechen

vom 27.11.2025 -

Nachschlag: Genie als Spinner

vom 27.11.2025 -

Vorschlag

vom 27.11.2025 -

Auf zu neuen Abenteuern

vom 27.11.2025