»Ich denke kollektiv. Das ist tief in mir drin«

Interview: Carmela Negrete

In diesem Jahr feiert das Theater Ost in Berlin-Adlershof sein zehnjähriges Bestehen. Wie kam es dazu, dass Sie als ehemalige DDR-Bürgerin 25 Jahre nach dem Ende des Sozialismus ein Theater gegründet haben?

Seit Jahrzehnten hatte ich das Gefühl, nur Zuschauerin dieser Gesellschaft zu sein. Wir wurden an der Gestaltung dieser für uns neuen Gesellschaft nicht wirklich beteiligt. Wir waren wie ein Anhängsel, in vielen westdeutschen Augen sogar wie ein kleines Geschwür, das mitgeschleppt wird, aber nie richtig integriert wurde. Unsere Geschichte, unsere Sozialisierung ist nicht gewollt. Der Osten war lange unsichtbar im gesamtdeutschen Diskurs. Erst in den letzten Jahren scheint sich das ein wenig zu ändern, und es gibt mehr Aufmerksamkeit, vielleicht auch ein bisschen mehr Respekt. Aus westdeutscher Sicht fehlt uns angeblich vieles: marktwirtschaftliches Denken, der Karriereblick, bestimmte Verhaltensweisen. Wir ticken anders. Für uns steht nicht das Materielle an erster Stelle. Nicht Geld oder Besitz, sondern die soziale Frage, das Miteinander. Immer zuerst das »Wir«, nie das »Ich«. Und aus dieser Haltung komme ich nicht raus. Ich denke kollektiv. Das ist tief in mir drin.

Und wenn man versucht, differenziert über die DDR zu sprechen, also nicht alles pauschal verdammt, dann wird man sehr schnell nicht mehr ernst genommen. Das ist wahnsinnig anstrengend. Dann kommen immer dieselben ermüdenden Gegenargumente: Stasi, keine Meinungsfreiheit, Mangelwirtschaft. Natürlich gab es das. Aber es gab auch ein Leben in der DDR. Und für mich war es in vielen Bereichen ein gutes Leben. Ich war 24, als die Mauer fiel. Natürlich weiß ich nicht, wie mein Blick auf die DDR gewesen wäre, wenn ich 1989, zum Zeitpunkt des Mauerfalls, schon älter gewesen wäre. Dennoch, ich stand damals schon voll im Leben. Ich hatte mein Balletstudium beendet, war berufstätig, hatte eine Familie. Ich war ein aktiver Teil der Gesellschaft. Und ich habe erlebt, welchen Stellenwert Kultur haben kann, wenn sie als Grundrecht in der Verfassung verankert ist und flächendeckend vom Staat gefördert wird. Die Theater waren voll. Jeder zweite hatte ein Abo. Kultur war Teil der allgemeinen Bildung, zugänglich für alle. Das hat mich tief geprägt. Ich sehe heute, wie wenig Zugang manche Menschen zu Kultur haben, und das macht mich nachdenklich.

Werden im Theater Ost auch klassische Werke, etwa von Peter Hacks oder Bertolt Brecht aufgeführt?

Die Peter-Hacks-Gesellschaft hat bei uns in der Vergangenheit auch Inszenierungen ihres Namensgebers aufgeführt, und ich selbst habe vor anderthalb Jahren eine Inszenierung von Brecht auf unsere Bühne gebracht. Das sind acht Episoden aus Furcht und Elend des Dritten Reiches von der Zeit bis kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Die vollständige Sammlung der Episoden reicht ja bis 1945. Ich habe sie in einer etwas aktualisierten Form inszeniert. Die ganze Atmosphäre, die Ausgrenzungen, die Verhaftungen, die faschistische Ideologie, die sich da breitmachte, das hat viele Parallelen zur gegenwärtigen Lage. Ich bin inzwischen gegen das Parteiensystem, bin der Meinung, es muss weg und durch eine Räterepublik ersetzt werden. Dann kann nicht mehr so schnell stigmatisiert, dann kann nicht mehr so schnell instrumentalisiert und gespalten werden.

Was meinen Sie konkret mit Stigmatisierung?

Ausgrenzung geschieht auf eine sehr subtile Art, eine Stigmatisierung, wenn man sich nicht ad hoc der offiziellen Meinung anschließt. Ob das jetzt wegen des Krieges Ukraine – Russland oder wegen des Krieges in Gaza ist oder wegen der Ost-West-Debatte: Ist dein Blick ein anderer, wirst du an den Rand gestellt. Man hat oft das Gefühl, dass das, was das Land offiziell vertritt, eine Staatsräson ist. Wenn man das nicht einhält und mit in dieses Rohr bläst, dann ist man draußen. Und gerade in der Kultur passiert das aktuell ständig. Ich habe erst vor einigen Tagen erfahren, dass ein Künstler, der auch regelmäßig bei uns im Haus ist, jetzt schon wieder von einem anderen Spielort ausgeladen wurde. Und das geschieht momentan sehr häufig.

In Ihrem Theater gibt es auch politische Veranstaltungen, warum?

Diese Zeit schreit danach, dass wir uns auch auf eine politisch-sachliche Ebene begeben. Ich habe gerade eine Inszenierung von Fjodor Dostojewski auf die Bühne gebracht. Eine Geschichte, die eigentlich in mehreren Teilen in der Zeitschrift Epoche der Dostojewski-Brüder erschienen ist. Der Inhalt ist knallharte Kapitalismuskritik. Satirisch, zynisch, sarkastisch.

Aber auch der Adlershofer Politsalon im Juli, den wir jetzt zum zweiten Mal abgehalten haben, ist uns wichtig, da wir als Theater Ost nicht nur die Informationen und Meinungen widerspiegeln wollen, die wir täglich im Fernsehen sehen. Kulturräume sind geschützte Orte, an denen man ohne Konsequenz auch immer seine Meinung sagen können muss. Das ist unsere Aufgabe. Wir geben auch Ausgegrenzten das Wort. Wir müssen die Gesprächskanäle wieder weiter öffnen. Das Theater Ost ist eine große Gemeinschaft und bisher haben wir immer gesagt, es kommt jeder rein, auch alle Parteien, nur nicht die AfD. Obwohl sich da mehr und mehr ein ungutes, ein undemokratisches Gefühl in mir breitmacht, denn die AfD wurde von vielen Menschen gewählt. Aber: Ohne einer Partei anzugehören, stehe ich in meiner ganzen Einstellung, in meinem Blick auf die Welt weit links.

Sie haben in Dresden studiert, einer Stadt, in der 2014 die rassistische Pegida-Bewegung gegründet wurde und die heute als rechte Hochburg gilt. Wie geht es Ihnen dabei?

Was im Osten passiert, ist aus meiner Sicht ein komplexes Thema. Für mich stehen die Gefühle vieler Ostdeutscher im Zentrum, die Ausgrenzung und Geringschätzung durch die westlich geprägte kapitalistische Gesellschaft erfahren. Unsere Lebensleistung wird bis heute oft nicht anerkannt. Noch immer verdienen Menschen im Osten weniger, was ihre gesellschaftliche Teilhabe einschränkt, besonders in Kultur und Politik. Wir stammen aus einer Gesellschaft, in der Eigentum kollektiv war, das Volkseigentum. Vermögen anzuhäufen, war kaum möglich, und diese wirtschaftliche Benachteiligung wirkt bis heute nach. Dazu kommt eine besondere Sensibilität für Einschränkungen der Meinungsfreiheit, geprägt durch die Erfahrungen in der DDR. Wir kennen zwei Systeme: den real existierenden Sozialismus und nun seit Jahrzehnten den Kapitalismus. Diese doppelte Erfahrung macht uns besonders wachsam.

Und was viele dabei vergessen: Der Osten hat bereits einmal eine Diktatur gestürzt. Diese Protestkraft sollte man nicht unterschätzen. Doch heute ist der »Gegner« nicht mehr so klar erkennbar wie damals. Die Vielzahl an Themen, Klima, Soziales, Migration, Verarmung … , überfordert viele. Der Protest wird diffuser, die Gesellschaft ist gespalten. Und genau das macht es so schwer, gemeinsame Ziele zu finden. Da gibt es Triggerpunkte und die kommen aus der Zeit nach der Wende. Da ist keine gemeinsame neue Gesellschaft entstanden, sondern wir mussten uns eben komplett anpassen. Eine Form des modernen Kolonialismus. Diese Verletzungen und diese Demütigungen, die sitzen tief, die kommen kaum zur Sprache. Ich erlebe das immer noch, wenn die westliche Antwort lautet: Hört doch auf zu jammern, es ist doch alles schick, sieht alles schön aus. Da antworte ich: Ja, die Fassaden sind wunderbar. Aber habt ihr mal in die Seelen der Menschen geschaut? Es existiert immer nur Materielles, immer nur Geld, Geld, Geld, und das ist das Problem der Menschen. Da hat sich so eine Wut angesammelt, so eine Enttäuschung. Ich kenne einige, die AfD gewählt haben, das sind keine rechtsgesinnten Menschen, sondern Verzweifelte.

Jetzt wird aber ein neuer eiserner Vorhang errichtet.

Wir haben relativ bald nach dem Einmarsch Putins 2022 in die Ukraine ein Banner an der Fassade unseres Theaters angebracht, auf dem steht: Verständigung, Verhandlungen, Frieden. Die Idee entstand nach den im März 22 in Istanbul stattfindenden Verhandlungen, die meines Wissens nach ja torpediert worden sind. Da hatte der Westen aus wirtschaftlichen Interessen etwas dagegen. Etwa ein halbes Jahr später haben wir das Banner aufgehängt. Weitere zwei oder drei Wochen später wurde bei uns eingebrochen. Es ist kaum was gestohlen worden, es wurde hauptsächlich zerstört. Sogar eine dicke Brandschutzmauer ist mit Vorschlaghämmern nachts eingerissen worden. Es wurden auch Kostüme kaputtgemacht, der Parkettboden und die Bar wurden zerstört. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz, es erzählt DDR-Geschichte. Der ideelle Wert ist groß.

Können Sie es sich leisten, kontroverse politische Themen aufzugreifen, gerade weil das Theater Ost kaum Förderung aus öffentlichen Mitteln bekommt?

Wir bekommen eine ganz geringe Förderung über den Bezirk. Gering deshalb, weil die Kommunen nicht mit großen Kulturtöpfen ausgestattet sind. Der Bezirk handelt in dieser Frage sehr gerecht. Ich habe eine große Achtung davor, mit diesem wenigen Geld so zu jonglieren. In diesem Jahr bekommen wir die Förderung noch. Ich vermute mal, das nächste Haushaltsjahr wird durch die vielen Kürzungen ein bisschen dramatischer aussehen. Ansonsten erhalten wir keine weitere Unterstützung und wollen das auch nicht. Wir wollen schon frei bleiben in unserer Arbeit, wollen uns da nicht einschränken lassen.

Und wie kommen die Künstler des Theaters bei der gegenwärtigen Teuerung über die Runden?

Wir arbeiten nur mit freien Künstlern, niemand ist bei uns angestellt, das können wir uns gar nicht leisten. Dass es schwer geworden ist, spüren alle. Aber ich spreche jetzt mal nicht für die Künstler, sondern für unser Kollegium. Wir sind zu einer Riesengemeinschaft gewachsen, deren Werte eben nicht auf dem Finanziellen liegen. Wir stellen uns die Frage: Brauchen wir diesen ganzen Konsum? Nein, wir brauchen ihn nicht, um glücklich zu sein. Wir konzentrieren uns auf das für uns Wesentliche, und das ist die kulturelle Bildung, die Verständigung und die Arbeit als gesellschaftlicher Spiegel. Als Kultureinrichtungen haben wir die verpflichtende Aufgabe, die Brücken zwischen den Völkern zu erhalten oder neu zu bauen. Und gerade gegenwärtig, wo zwischen Ländern, die doch recht nah bei uns liegen, Kriege herrschen, müssen wir diejenigen sein, die diese Menschen, die sich da gegenüberstehen, miteinander verbinden, indem wir sie hier bei uns im Haus entweder auf die Bühne bringen oder sie als Gäste im Zuschauerraum begrüßen.

Wie verlief Ihre Ausbildung zur Tänzerin in der DDR?

Ich habe Ballett studiert, war zu DDR-Zeiten an drei Theatern engagiert. Das letzte Engagement am Metropol-Theater – heute der Admiralspalast in Berlin – begann für mich ein halbes Jahr vor dem Mauerfall. Als Künstler hatte man damals eine große soziale Absicherung, und das war eine riesige Wertschätzung. Danach wurde zunächst nichts radikal verändert. Man hat schrittweise Stellen abgebaut, etwa durch das Nichtnachbesetzen bei Renteneintritten. Das Metropol-Theater war ein Operettenhaus, das nach dem Mauerfall auch Musicals zeigte. Musicals gab es so in der DDR kaum, nur vereinzelt. Zum Beispiel My Fair Lady, das war bekannt. Allerdings wurden sie aufgrund der Besetzung der Häuser mit klassisch ausgebildeten Sängern und Tänzern aufgeführt.

War es in der DDR Voraussetzung, linientreu und Kommunist zu sein, um Künstler zu werden?

Nein, das ist eine Legende. Wer das behauptet, erzählt Unsinn. Es gab natürlich Auswahlverfahren, aber nicht auf dieser politischen Grundlage. Es war sehr streng. Es gab zuerst einen Eignungstest. Wenn man den bestanden hatte, musste man Röntgenbilder einreichen – von der Wirbelsäule, den Knien, den Hüften. Eine Orthopädin entschied, ob der Körper den Anforderungen standhält. Nur dann bekam man einen Termin zur Aufnahmeprüfung. Die Aufnahmeprüfung selbst dauerte ein ganzes Wochenende, mit Improvisation, Technik und noch einmal einer körperlichen Untersuchung. Jede Schule hatte ihr eigenes Profil. In Berlin lag der Fokus auf klassischem Tanz. Leipzig war bekannt für spanischen Tanz, besonders Flamenco, der voller Leidenschaft und Ausdruck ist. Und Dresden, wo ich war, hatte den Ausdruckstanz stark im Programm, aber Ballett blieb das Hauptfach.

Wie stehen Sie zur heutigen modernen Kunst im Theater?

Ich finde, Kultur muss eine große Bandbreite abdecken und es muss für viele Geschmäcker etwas dabei sein. Aber wir fühlen uns unserem Publikum verpflichtet. Wir wollen, dass man erkennt, was auf der Bühne passiert, ohne dabei die Metaphorik zu vernachlässigen. Unsere Erzählweise ist eher gerade, nicht zu abstrakt. Mit experimentellem Theater, das auch nicht unsere Sprache ist, würden wir außerdem keine vier Wochen überleben. Natürlich bin ich auch viel an anderen Theatern und Konzertbühnen unterwegs, um zu schauen, zu staunen, mich zu informieren. Aber meine Liebe zur klassischen Musik ist geblieben, besonders zu Dmitri Schostakowitsch. Seine 7. Sinfonie, »Die Leningrader«, habe ich mir vor einigen Wochen in Leipzig angehört. Das ist tiefgehende Musik, die mich sehr bewegt. Klassik wird mit Hochkultur im Stadtzentrum verbunden. Bei uns konnte sie sich leider nicht durchsetzen, weshalb wir im Spielplan damit sparsam umgehen. Außerdem leben wir von den Ticketverkäufen, und da funktioniert Klassik bei uns nicht so gut.

Wie sehen Sie Ihre Rolle als Theaterleiterin?

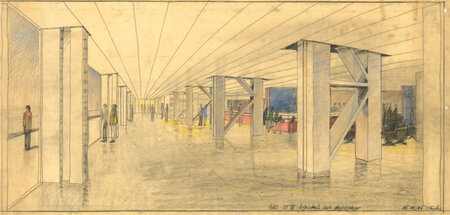

Ich sehe das als große Verantwortung. Wir arbeiten hier in einem historischen DDR-Gebäude, ein Gebäude im Bauhaus-Stil des Architekten Franz Ehrlich, umgesetzt von Wolfgang Wunsch, eröffnet 1952. Zuerst als Fernsehtheater konzipiert, wurde es ab 1957 das Fernsehstudio der »Aktuellen Kamera«, der bedeutendsten Nachrichtensendung der DDR. Dass wir heute hier Theater machen, ist kein Zufall. Wir sichern und erzählen mit unserer Arbeit die facettenreiche DDR-Geschichte und die Geschichte Ostdeutschlands von heute ohne den nostalgischen Blick. Das erscheint uns deshalb so wichtig, weil über 40 Jahre DDR nicht mehr genügend berichtet wird. Wenn, dann oft mit dem westlich-wissenschaftlichen Blick, und der kann niemals objektiv sein. Wenzel, der für mich einer der bedeutendsten Künstler dieses Landes ist, hat uns einmal »kleines Partisanentheater« genannt. Das hat uns sehr stolz gemacht. Wir wollen kulturelle Heimat und gleichzeitig Spiegel unserer Gesellschaft sein, ein Ort der kulturellen Bildung, und dabei ein großes Meinungsspektrum abbilden.

Wie kamen Sie zu diesem wunderbaren Ort?

2008 suchte ich für meine Ballettkompanie einen Probenraum mit ausreichender Deckenhöhe für Hebungen. Denn es passierte einmal, dass in einem der bis dahin angemieteten Probenräume eine Tänzerin mit ihrem Spitzenschuh an einen Scheinwerfer stieß. Ich entdeckte in diesem alten Fernsehstudio oben einen Raum mit fünfeinhalb Metern Deckenhöhe und wusste: Das wird unser neues Zuhause. Inzwischen ist daraus das Theater gewachsen, in dem wir heute auf drei Bühnen im Haus arbeiten, nämlich der Kammerbühne, der Lesebühne in der Theaterlounge und dem großen Saal. Im Sommer kommt noch eine vierte Außenbühne dazu. Silvester feiern wir unseren zehnten Geburtstag. Es wird ein Abend der Erinnerung an legendäre DDR-Musiker, an das DDR-Fernsehen und mit dem Künstler Thomas Putensen. Unter schwierigen Bedingungen sind wir, diese große und starke Gemeinschaft aus ehrenamtlichen Kollegen, stolz, trotz der fehlenden Mittel ein professionelles Theater geschaffen zu haben.

Kathrin Schülein studierte Ballett und Tanz in Dresden. Im vereinten Deutschland besuchte sie Vorlesungen zu Regiemethodik und angewandter Dramaturgie im Sprechtheater. 2015 gründete sie das Theater Adlershof mit Musik-, Sprech-, Tanztheater und Konzerten. Im März 2021 wurde das Theater in in einem Studio des DDR-Fernsehens im Technologiepark Berlin-Adlershof in Theater Ost umbenannt, um seine kulturelle Prägung und programmatische Ausrichtung als Brückenbauer in Richtung Osten – bis nach Russland – deutlicher zu machen

Tageszeitung junge Welt am Kiosk

Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Dieser Artikel gehört zu folgenden Dossiers:

Ähnliche:

IRS, Erkner/Tchoban Foundation07.06.2025

IRS, Erkner/Tchoban Foundation07.06.2025Zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Clemens Maximilian Strugalla/via http://www.strugalla.info07.06.2025

Clemens Maximilian Strugalla/via http://www.strugalla.info07.06.2025So darf man mit Menschen nicht umgehen

Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie/Wolfgang Peuker/VG Bild-Kunst, Bonn, 202527.05.2025

Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie/Wolfgang Peuker/VG Bild-Kunst, Bonn, 202527.05.2025Eine kalte Welt

Mehr aus: Wochenendbeilage

-

Nüchtern im nationalen Delirium

vom 09.08.2025 -

Putin war’s

vom 09.08.2025 -

Tage des nuklearen Massenmordes

vom 09.08.2025 -

Einmal Löwe, immer Löwe

vom 09.08.2025 -

Cortisolkiller

vom 09.08.2025 -

Kreuzworträtsel

vom 09.08.2025

Die DDR gehörte sicherlich nicht in diese Kategorie. Es war zwar eine autoritäre Regierung, aber eine, deren Ziel das echte Wohlergehen der Bevölkerung war. Bitte, hört alle auf, diesen Begriff zu verwenden!