Wider den äußeren Feind

Von Bernhard Sauer

Am 13. Oktober 1912 erklärten die Balkanstaaten der Türkei den Krieg, nach wenigen Wochen standen ihre Truppen vor Konstantinopel. Die türkische Herrschaft auf dem Balkan war zu Ende. Gleichwohl bestand die Gefahr, dass der Balkankrieg in einen europäischen Krieg umschlagen könne. Der Sieg der Balkanstaaten unter Serbiens Führung wurde von der österreichischen Regierung als Bedrohung empfunden. Sie sahen in Serbien mit seinen kaum drei Millionen Einwohnern einen gefährlichen Gegner – den Fürsprecher der sieben Millionen Südslawen, die der Habsburgischen Herrschaft unterworfen waren.

Bereits 1908, als Österreich-Ungarn die türkischen Provinzen Bosnien und Herzegowina mit ihrer überwiegend slawischen Bevölkerung annektierte, war es zur Konfrontation mit Serbien gekommen, das die nationale Vereinigung mit den Slawen in den annektierten Provinzen anstrebte. Russland unterstützte die Ansprüche Serbiens, Deutschland die Ansprüche Österreichs. Die Balkankrise drohte schon damals in einen europäischen Krieg umzuschlagen. Nach der Niederlage im russisch-japanischen Krieg wollte Russland aber keine Konfrontation mit Österreich riskieren. 1912 war die Balkankrise aber wieder aufgeflammt. Serbien war aus dem Krieg gegen die Türkei als Sieger hervorgegangen und erstrebte nun einen Hafen am Adriatischen Meer. Österreich war aber entschlossen, eine Gebietserweiterung Serbiens nicht hinzunehmen. Wien mobilisierte seine Armee und drohte mit einer militärischen Intervention. Wieder trat Russland an die Seite Serbiens, und es schien, als wäre ein Zusammenstoß zwischen Österreich und Russland unvermeidlich. Der Weltfriede war in Gefahr, da auf der einen Seite Österreich im Dreibund mit Deutschland und Italien verbunden war, auf der anderen Seite Russland in der russisch-französischen Allianz mit Frankreich.

Potentielle Macht

Angesichts der angespannten Lage in Europa trat am 28. Oktober 1912 das Büro der Sozialistischen Internationale in Brüssel zusammen und beschloss, einen außerordentlichen Kongress nach Basel für den 24./25. November einzuberufen und gleichzeitig den für 1913 vorgesehenen Kongress in Wien auf 1914 zu vertagen. Vor dem Hintergrund der Balkankriege wollten die Sozialdemokraten und Sozialisten Europas noch einmal ihren Friedenswillen bekunden und ihre Bereitschaft, mit allen Mitteln einen drohenden Krieg zu verhindern. In einem Flugblatt der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz hieß es: »Nächsten Sonntag tritt in Basel der sozialdemokratische Weltkongress gegen den Krieg zusammen. Er wird den gewissenlosen Kriegshetzern, den Diplomaten, Offizieren und Fürsten, den profitlüsternen Armeelieferanten und ihren Zeitungssöldnern entgegenstemmen den geeinten Willen des Proletariats der ganzen Erde. Er wird sein der Stimmenchor aller Völker des Erdballs, und diese Völker wollen den Frieden, wollen Frieden um jeden Preis, sind entschlossen, eine Ausweitung des Balkankrieges zum Weltbrande mit allen Mitteln zu wehren.«¹

Der Baseler Kongress war eine eindrucksvolle Friedensmanifestation. Während der Eröffnungssitzung in Gegenwart von 555 Delegierten aus 23 Nationen im Saale der Burgvogtei waren Sonderzüge aus Baden, dem Elsass und allen Teilen der Schweiz in Basel eingetroffen. Tausende Menschen versammelten sich in der Riesenhalle des Münsters und auf dem weiten Platz, der ihn umgibt.

Bei der öffentlichen Versammlung im Münster sprachen führende Sozialdemokraten. Alle Redebeiträge waren von der Sorge durchzogen: Wie kann die drohende Katastrophe, wie kann ein europäischer Krieg verhindert werden. Hatte die Arbeiterklasse die Macht dazu? Der britische Labour-Führer Keir Hardie meinte: »Der Kongress, der 15 Millionen sozialdemokratischer Wähler vertritt, ist eine gewaltige Macht zum Schutze des europäischen Friedens.« Victor Adler warnte allerdings: »Von uns Sozialdemokraten hängt es leider nicht ab, ob Krieg wird oder nicht.« Er nannte einen Krieg ein Verbrechen und warnte die Herrschenden, »dass sich aus diesen Verbrechen, wenn es begonnen werden sollte, automatisch schließen wird der Anfang vom Ende der Herrschaft der Verbrecher«. Jean Jaurès warnte ebenfalls die Regierenden vor den Konsequenzen: »Die Regierungen sollten daran denken, wenn sie die Kriegsgefahr heraufbeschwören, wie leicht die Völker die einfache Rechnung aufstellen könnten, dass ihre eigene Revolution sie weniger Opfer kosten würde als der Krieg der anderen!«²

Das verabschiedete Manifest endete mit einem leidenschaftlichen Appell. Der Kongress »fordert die Arbeiter aller Länder auf, dem kapitalistischen Imperialismus die Kraft der internationalen Solidarität des Proletariats entgegenzustellen. (…) Es wäre Wahnwitz, wenn die Regierungen nicht begreifen würden, dass schon der bloße Gedanke der Ungeheuerlichkeit eines Weltkrieges die Entrüstung und Empörung der Arbeiterklasse hervorrufen muss. Die Proletarier empfinden es als ein Verbrechen, aufeinander zu schießen, zum Vorteile des Profits der Kapitalisten (…) Das Proletariat ist sich bewusst, in diesem Augenblick der Träger der ganzen Zukunft der Menschheit zu sein. (…) Sorgt dafür, dass die Regierungen beständig den wachsamen und leidenschaftlichen Friedenswillen des Proletariats vor Augen haben! Stellt so der kapitalistischen Welt der Ausbeutung und des Massenmordes die proletarische Welt des Friedens und der Verbrüderung der Völker entgegen!«³

Die Beschlüsse der Sozialistischen Internationale bei den genannten Kongressen waren in ihrer Antikriegshaltung eindeutig. Die wilhelminische Führung musste also bei Ausbruch eines Krieges mit heftigem Widerstand seitens der SPD rechnen. Die SPD war in der Sozialistischen Internationale die stärkste und einflussreichste Partei. Sie hatte eine Art Vorbildfunktion. In Deutschland selber war sie bei Ausbruch des Krieges mit über einer Million Mitgliedern die größte Partei und stellte mit 110 Abgeordneten die stärkste Fraktion im Reichstag. Die Herrschenden wussten, dass die Sozialdemokratie ihnen bei der Entfesselung eines Krieges erhebliche Schwierigkeiten hätten bereiten können. Aus diesem Grunde wurde wiederholt die Forderung erhoben: Erst die Sozialisten ausschalten, dann Krieg! Bereits während der ersten »Marokko-Krise« 1905/06 hatte Kaiser Wilhelm II. in einem Neujahrsbrief an den damaligen Reichskanzler Fürst von Bülow erklärt: »Erst die Sozialisten abschießen, köpfen und unschädlich machen, wenn nötig, per Blutbad, und dann Krieg nach außen. Aber nicht vorher und nicht à tempo.«⁴

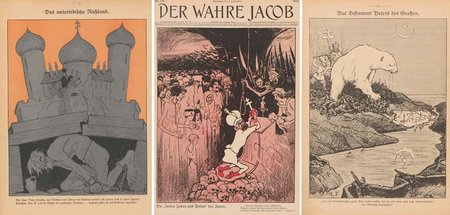

Der Trick mit den Russen

Ähnlich dachten auch führende Militärs. Sie hatten die Absicht, bei Kriegsbeginn den SPD-Vorstand zu verhaften und die Partei aufzulösen.⁵ Reichskanzler Bethmann Hollweg aber verfolgte eine andere Strategie. Er wollte die Arbeiterschaft langfristig für den Krieg gewinnen. Seiner Überzeugung nach konnte Deutschland einen Krieg nicht ohne das Mitgehen der organisierten Arbeiterschaft führen. Deshalb wollte er auf die Sozialdemokratie zugehen und sie mittels eines »sozialen Kaisertums« versöhnen. Zu diesem Zweck wurde ein äußerer Feind ausgemacht: die Bedrohung durch den russischen Despotismus. Diese Taktik hatte tatsächlich Erfolg. In großen Teilen der Bevölkerung war die Vorstellung verbreitet, Deutschland sei der Angegriffene und verteidige lediglich seine Werte und Kultur gegen einen barbarischen Feind. Diese Geisteshaltung hatte auch Teile der SPD erfasst. So schrieb Gustav Noske in der Chemnitzer Volksstimme: »Aber was man immer uns angelastet hat, in diesem Augenblick empfinden wir alle die Pflicht, vor allem anderen gegen die russische Knutenherrschaft zu kämpfen. Deutschlands Frauen und Kinder sollen nicht das Opfer russischer Bestialitäten werden, das deutsche Land nicht die Beute der Kosaken (…) Deshalb verteidigen wir in diesem Augenblick alles, was es an deutscher Kultur und deutscher Freiheit gibt, gegen einen schonungslosen und barbarischen Feind.«⁶ Und Konrad Haenisch von der rechten SPD-Reichstagsfraktion schrieb: »Es geht gegen Russland! Nieder mit dem Zarismus!«⁷

Die Wahrheit aber war, dass im Jahre 1914 kein Land das Deutsche Kaiserreich bedrohte, auch Russland nicht. Nicht, weil das russische Zarenreich grundsätzlich friedliebend gewesen wäre; es war aber den Mittelmächten militärisch weit unterlegen. Darin sind sich alle Militärexperten einig. Hinzu kam die Erfahrung von 1905. Der Russisch-Japanische Krieg endete 1905 mit einer Niederlage St. Petersburgs, und infolge dieses Desasters kam es zur russischen Revolution von 1905. 1914 gab es in Russland eine starke sozialistische Opposition. Das Zarenreich fürchtete, dass es im Zuge eines Krieges mit den Mittelmächten abermals zu einer proletarischen Revolution kommen könnte, die die Grundfesten des Zarismus in Russland erschüttern würde.

Für erhebliche Teile der SPD-Führung – an der Basis sah das deutlich anders aus, wie jüngere historische Forschungen gezeigt haben – war Reichskanzler Bethmann Hollweg das kleinere Übel, weil er angeblich ein Gegner annexionistischer Kriegsziele sei und sich für eine Lokalisierung des Krieges einsetzen würde. Dies war aber falsch. Bethmann Hollweg war kein Gegner von Eroberungszielen. Er war zwar etwas gemäßigter als weite Teile der Militärs und die Alldeutschen, aber auch er verfolgte annexionistische Kriegsziele. Gleich zu Beginn des Krieges wurde unter seiner Regie das »Septemberprogramm« entworfen, in dem die Regierung skizzierte, welche Ziele der Krieg aus deutscher Sicht habe und wie Europa nach einem Sieg des Deutschen Reiches aussehen sollte. Ziel sei es, die deutsche Vorherrschaft in Mitteleuropa auf erdenkliche Zeit zu sichern, hieß es darin. Im Zusammenhang mit dem »Septemberprogramm« wurden weitreichende annexionistische Kriegsziele formuliert. Das »Septemberprogramm« sollte geheim bleiben, und Reichskanzler Bethmann Hollweg verbot jede öffentliche Diskussion über die Kriegsziele. Eine öffentlich geführte Debatte darüber hätte die Propaganda von der russischen Bedrohung und vom Verteidigungskrieg entlarvt. Bethmann Hollweg hatte wiederholt zu verstehen gegeben, dass Deutschland unbedingt als der Angegriffene erscheinen müsse, da nur so politisch die Sozialdemokratie für den Krieg zu gewinnen sei. Die eigenen Kriegsziele wurden verschleiert und statt dessen eine russische Bedrohung an die Wand gemalt. Die Bevölkerung wurde gezielt getäuscht.

»Eine uns dargebrachte Ovation«

Als am 4. August 1914 im Reichstag über die Kriegskredite abgestimmt wurde, gab die SPD-Reichstagsfraktion geschlossen ihre Zustimmung. Das aber täuschte aber eine Einigkeit innerhalb der SPD vor, die es so gar nicht gab. In der parteiinternen Sitzung der SPD-Reichstagsfraktion am 3. August 1914 entschieden sich 78 Abgeordnete für die Bewilligung der Kriegskredite, 14 stimmten dagegen, darunter Karl Liebknecht, Georg Ledebour und der Fraktionsvorsitzende Hugo Haase.

Als die Fraktion im August 1914 im Reichstag die Kriegskredite bewilligte, war das für die meisten ihrer Mitglieder ein erhabenes Erlebnis. Die Parteipresse schrieb: »Der ganze Reichstag war einig. Wer hätte das so vor wenigen Wochen für möglich gehalten. Alle politischen Gegensätze, alle prinzipiellen Bedenken, alles was die Parteien trennte, ist wie weggeflogen.«⁸ Sozialdemokratische Führungspersönlichkeiten wie Friedrich Ebert, Wilhelm Keil, Hermann Molkenbuhr und Philipp Scheidemann äußerten sich tief beeindruckt über die »große Reichstagssitzung«, die von »überwältigender Wirkung gewesen sei«. Eduard David stellte tief bewegt fest: »Der ungeheure Jubel der gegnerischen Parteien, der Regierung, der Tribünen, als wir uns zur Zustimmung erheben, wird mir unvergessen sein. Es war im Grunde eine uns dargebrachte Ovation.«⁹ Das Faszinierende für die rechten Sozialdemokraten war »der Eindruck, nach Jahrzehnten der Ausgrenzung, Entrechtung und Verfolgung nun endlich einmal zu der Nation dazugehören zu dürfen«.¹⁰ Mit der Zustimmung zu den Kriegskrediten verbanden sie die Hoffnung auf Integration, waren sie doch bislang als »vaterlandslose Gesellen« ausgegrenzt worden.

Der Beschluss der SPD-Reichstagsfraktion kam für die meisten Zeitgenossen völlig überraschend, stand er doch im Gegensatz zu alldem, was die Partei jahrelang zuvor proklamiert hatte. Noch am 25. Juli 1914 hatte der Vorwärts eindringlich gewarnt: »Gefahr ist im Verzuge. Der Weltkrieg droht! Die herrschenden Klassen, die Euch in Frieden knechten, verachten, ausnutzen, wollen Euch als Kanonenfutter missbrauchen. Überall muss den Machthabern in den Ohren klingen: Wir wollen keinen Krieg! Nieder mit dem Kriege! Es lebe die internationale Völkerverbrüderung!«¹¹ Am 28. Juli 1914, an dem Tag, an dem Österreich Serbien den Krieg erklärte, demonstrierten in den Städten Deutschlands Hunderttausende gegen die drohende Kriegsgefahr. Allein in Berlin gab es 27 Massenveranstaltungen.¹² Auf Initiative der SPD hatten sich in diesen Tagen, kurz vor Ausbruch des Krieges, bis zu 750.000 Menschen an Antikriegsdemonstrationen beteiligt. Und sieben Tage später feierte die SPD-Mehrheitsfraktion im Reichstag den Krieg als nationales Einheitserlebnis.

Wie kam es zu dieser Kehrtwendung? Der Aufruf des SPD-Parteivorstandes zu Massenversammlungen gegen den Krieg in der Extraausgabe des Vorwärts vom 25. Juli 1914 war der Höhepunkt der Antikriegsbewegung. Dieser Aufruf war weitgehend von Hugo Haase formuliert. Am 28. Juli 1914 fuhr Haase nach Brüssel zur Sitzung des Internationalen Sozialistischen Büros (ISB), um dort zusammen mit anderen europäischen Vertretern sozialdemokratischer und sozialistischer Parteien Maßnahmen gegen den drohenden Krieg zu erörtern.¹³ In Abwesenheit des entschieden gegen den Krieg eingestellten Parteivorsitzenden Haase »kehrte die nunmehr von den rechten Zentristen Ebert, Molkenbuhr und Scheidemann dominierte Parteiführung in Berlin dieser Ausrichtung bereits den Rücken und ordnete sich bald vollständig den Vorgaben der Regierungspolitik unter«.¹⁴

Chance vertan

Schon am 25. Juli hatte der auf dem äußersten rechten Parteiflügel stehende Reichstagsabgeordnete Albert Südekum dem Staatssekretär Clemens Delbrück in einer privaten Besprechung zugesagt, dass die Sozialdemokraten im Kriegsfall ihre »vaterländischen Pflichten« erfüllen würden, und am 29. Juli räumte er alle Unsicherheiten der Regierung über mögliche Widerstandsmaßnahmen der Arbeiterbewegung aus dem Weg, indem er Bethmann Hollweg mitteilte, die »in Berlin anwesenden Mitglieder des Parteivorstandes hätten ihm bestätigt, dass keinerlei wie immer geartete Aktion (General- oder partieller Streik, Sabotage oder dgl.) geplant oder auch nur zu befürchten sei«.¹⁵

Das war fatal, denn in diesem entscheidenden Augenblick wäre nötig gewesen, mittels Massenmobilisierung und Aufklärungsarbeit Druck auf die Reichsleitung auszuüben, um mäßigend auf den österreichischen Bundesgenossen einzuwirken. Diesen Zusammenhang erkannten auch zahlreiche sozialdemokratische Zeitungen klar. So schrieb die Volksstimme aus Lüdenscheid am 24. Juli: »Was da unten in Österreich geschieht, ist nichts anderes als die Vorbereitung zum Krieg (…) Es wird von der deutschen Regierung abhängen, ob der Krieg ausbricht oder nicht.« Und der traditionell überwiegend kriegsgegnerisch eingestellte Vorwärts drohte: »Die Deutsche Sozialdemokratie macht die deutsche Regierung mitverantwortlich für alle künftigen Schritte Österreichs.« Die Volkszeitung aus Leipzig schrieb am 27. Juli: »Die deutsche Regierung braucht nur zu wollen, und sie verhindert den Weltbrand.«¹⁶

Angesichts der Breite der Antikriegsbewegung im Juli 1914 hätte die SPD durchaus die Möglichkeit gehabt, die Reichsleitung von ihrer den Krieg vorbereitenden Politik abzuhalten. Hinzu kam, dass selbst die Spitzen des Kaiserreiches kurz vor Ausbruch des Krieges eine Kehrtwendung vollzogen. Nachdem Kaiser Wilhelm II. und Bethmann Hollweg mit ihrem »Blankoscheck« Österreich-Ungarn geradezu ermuntert hatten, militärisch gegen Serbien vorzugehen, waren sie kurz unsicher geworden. Als die serbische Regierung zur Überraschung der meisten Zeitgenossen das von Österreich-Ungarn gestellte Ultimatum weitestgehend annahm, bezeichnete Kaiser Wilhelm das Dokument der serbischen Regierung als eine brillante Leistung: »Das ist mehr, als man erwarten konnte! Ein großer moralischer Erfolg für Wien; aber damit fällt jeder Kriegsgrund fort.«¹⁷ Die Militärs waren entsetzt: Der Kaiser war wieder einmal umgefallen – wie 1905 und 1911. Hatte er doch noch kurz zuvor, am 6. Juli, dem Industriellen Gustav Krupp gegenüber erklärt: »Diesmal falle ich nicht um.«¹⁸

Bethmann Hollweg hat es unterlassen, diese Erklärung des Kaisers rechtzeitig und im vollen Wortlaut an die Regierung in Wien weiterzuleiten. War dies Absicht oder ein Versehen? Bethmann Hollweg selber hatte stets die Hoffnung, dass England sich aus dem sich anbahnenden Krieg heraushalten würde. Als sich aber abzeichnete, dass England nicht neutral bleiben würde, bekam er offenbar Panik und versuchte, Österreich zu bremsen: »Wir sind zwar bereit, unsere Bündnispflicht zu erfüllen, müssen es aber ablehnen, uns von Wien leichtfertig und ohne Beachtung unserer Ratschläge in einen Weltbrand hineinziehen zu lassen.«¹⁹ Die Kehrtwendung kam allerdings zu spät.

Unermesslicher Jammer

Beide Stellungnahmen zeigen in aller Deutlichkeit, dass selbst in der Führung des Kaiserreiches große Unsicherheiten vorhanden waren. Hätte die Sozialdemokratie in dieser entscheidenden Situation geschlossen und entschlossen ihre Aktivitäten für den Erhalt des Friedens nicht aufgegeben, wäre das mit Sicherheit nicht ohne Wirkung geblieben. Natürlich wären Repressionsmaßnahmen seitens der Regierung zu erwarten gewesen. Sehr treffend hat aber ein sozialdemokratischer Soldat in einem Feldpostbrief diesen Zusammenhang ausgedrückt: »Uns im Felde stehenden Sozialdemokraten, die wir täglich das Blut unserer Freunde und so manches braven Genossen haben fließen sehen, die wir an uns selbst beobachten, wie langsam, aber sicher unsere Nerven durch den Krieg zermürbt werden, uns drängt sich immer entschiedener der Gedanke auf: Die denkbar größten Opfer, die gebracht worden wären, um diesen unsinnigen Krieg zu verhindern, sie wären verschwunden gegenüber dem Strömen von Blut, dem unermesslichen Jammer dieses Krieges.«²⁰

Anmerkungen:

1 Laura Polexe: Netzwerke und Freundschaft. Sozialdemokraten in Rumänien, Russland und der Schweiz an der Schwelle zum 20. Jahrhundert. Göttingen 2011, S. 83

2 Zit. n. ebd., S. 351

3 Zit. n. ebd.

4 Zit. n. Fritz Fischer, Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914–18. Düsseldorf 2013, S. 30

5 Eberhard v. Vietsch: Bethmann Hollweg. Staatsmann zwischen Macht und Ethos. Boppard am Rhein 1969, S. 214f.

6 Zit. n. Wolfgang Wette: Gustav Noske. Eine politische Biographie. Düsseldorf 1987, S. 139

7 Zit. n. Eugen Prager: Das Gebot der Stunde. Geschichte der USPD. Berlin/Bonn 1980, S. 30

8 Zit. n. Wolfgang Kruse: Krieg und nationale Integration. Eine Neuinterpretation des sozialdemokratischen Burgfriedensschlusses 1914/15. Essen 1994, S. 98

9 Zit. n. ebd., S. 105

10 Ebd., S. 104

11 Aufruf des Parteivorstandes vom 25. Juli 1914 im Vorwärts

12 Kaiser Wilhelm bemerkte über die Friedenskundgebung: »Die Sozen machen antimilitaristische Umtriebe in den Straßen; das darf nicht geduldet werden, jetzt auf keinen Fall; im Wiederholungsfall werde ich Belagerungszustand proklamieren und die Führer samt und sonders, tutti quanti einsperren lassen.« Zit. n. Susanne Miller: Die SPD vor und nach Godesberg. In: Susanne Miller/Heinrich Potthof: Kleine Geschichte der SPD. Bonn 1983, S. 73

13 Die Sitzung des ISB fand unmittelbar nach der Kriegserklärung Österreich-Ungarn an Serbien statt. Es wurde ein Beschluss gefasst, in dem die Arbeiter aller in Betracht kommenden Nationen zu verstärkten Demonstrationen gegen den Krieg, für den Frieden, für eine schiedsgerichtliche Lösung des österreichisch-serbischen Konflikts aufgefordert wurden.

14 W. Kruse: Krieg und Nationale Integration (Anm.8), S. 49

15 Zit. n. ebd., S. 51. Bethmann Hollweg nahm das Angebot sofort an und betonte »dass wir mit allen Mitteln versuchen müssen, diese nie wiederkehrende Gelegenheit zu ergreifen, um die Sozialdemokratie auf eine nationale und monarchistische Grundlage zu stellen«. Der Kanzler lehnte aber für den Augenblick jegliche Konzession, wie etwa die Aufhebung der Ausnahmegesetze, ab und stellte lediglich für die Zeit nach dem Krieg Konzessionen in Aussicht. Zit. n. F. Fischer: Griff nach der Weltmacht (Anm. 4), S. 272f.

16 Zit. n. W. Kruse: Krieg und Nationale Integration (Anm.8), S. 46f.

17 Zit. nach: I. Geiss (Hg.): Julikrise und Kriegsausbruch 1914. Eine Dokumentensammlung, Bd. II. Hannover 1963, S. 184f.

18 Zit. n. Christopher Clark. Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog. München 2013, S. 667

19 Zit. n. I. Geiss: Julikrise und Kriegsausbruch 1914 (Anm.17), S. 290

20 Zit. n. W. Kruse: Krieg und nationale Integration (Anm. 8), S. 188

Teil 1: »Einheitliche Gegnerschaft« erschien in der gestrigen Ausgabe vom 30. Juli 2025.

Bernhard Sauer ist Historiker. An dieser Stelle schrieb er zuletzt am 28. April 2025 über Hitlers »Lehren« aus dem Ersten Weltkrieg und die Verbrechen der Nazis: »Von langer Hand geplant«

75 für 75

Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

ullstein bild / picture-alliance07.02.2024

ullstein bild / picture-alliance07.02.2024Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter

Universitätsbibliothek Heidelberg25.05.2022

Universitätsbibliothek Heidelberg25.05.2022»Blutige Arbeit zu verrichten«

Georg Wendt/dpa25.03.2022

Georg Wendt/dpa25.03.2022Haltlose Vergleiche