Ein Buch als Maschinengewehr

Von Frank Schäfer

Bei Kiwi hat man langsam genug vom jungen Wüterich. Für Verstimmung sorgte vor allem sein Auftritt bei der Veranstaltungsreihe »Autoren diskutieren mit ihren Kritikern« am 17. November 1968 in der Akademie der Künste, Westberlin. Für die Autorenseite hatte man neben Brinkmann Thomas Bernhard, als Kritikerkontrahenten Marcel Reich-Ranicki und Rudolf Hartung eingeladen. Schon Bernhard dreht ziemlich auf, weigert sich zunächst mal, neben Reich-Ranicki Platz zu nehmen, blafft Hartung an, er würde ja nur Schwachsinn produzieren, und verlässt dann den Saal, nachdem er sich eine Weile ausgeschwiegen hat.

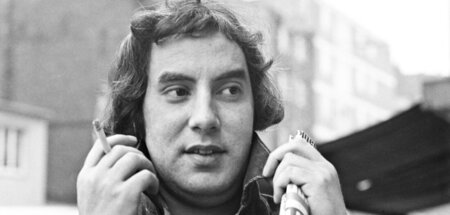

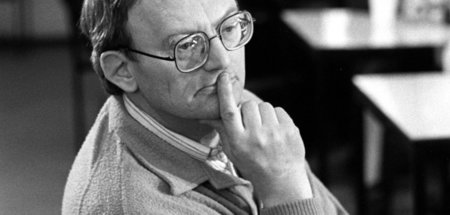

Auftritt Brinkmann. »Wir saßen auf dem Podium, Brinkmann und ich, aber er wollte nicht diskutieren, er wünschte einen Skandal«, erinnerte sich Reich-Ranicki sehr viel später. »Den gab es sofort: Kaum dass wir begonnen hatten, brüllte mich Brinkmann an – er sollte überhaupt nicht mit mir reden, sondern hier ein Maschinengewehr haben und mich über den Haufen schießen.«

Diese »barbarische Drohung« wird in verschiedenen Varianten in den großen Feuilletons kolportiert und entsprechend kritisch kommentiert. Reich-Ranicki: »Man war empört und entsetzt. Der wohl eher geplante als spontane Ausbruch war gemein und gefährlich, doch zugleich auch symptomatisch. Nicht Selbstbewusstsein oder Übermut ließ er erkennen, sondern Hilflosigkeit und Ohnmacht. Die brutale Aggressivität zeugte ebenso von panischer Angst wie von Geltungssucht. Brinkmann war ein verwirrter Rebell, der sich in die Rolle eines provozierenden Berserkers geflüchtet hat. Er war ratlos und wusste nicht recht, wie er auf seine Umwelt reagieren sollte. So versuchte er es als wild um sich schlagender Anarchist.«

Brinkmanns Lektorin Renate Matthaei bemüht sich später um Schadensbegrenzung bei dem wichtigen Kritiker. »Nehmen Sie seine Worte nicht zu ernst«, soll sie Reich-Ranicki beruhigt haben, »im Grunde sind Sie für ihn eine Vaterfigur, und dazu gehört nun einmal auch der Vatermord.« Jaja, so hätte es Reich-Ranicki natürlich gerne gehabt. Entsprechend eitel fällt dann auch seine Deutung des Vorfalls aus. »Was hatte ich dem Brinkmann angetan? Wollte er, den ich unmittelbar vor der Veranstaltung zum ersten Mal gesehen hatte, sich vielleicht rächen, etwa für einen Verriss? Ach, es war ganz anders, eher umgekehrt. Er glaubte, mir Dankbarkeit zu schulden, denn ich hatte ihn entdeckt, ihn mehrfach gelobt und gerühmt – und dem war er offenbar nicht gewachsen.«

Nun, die Erinnerung trügt bisweilen. In den zeitgenössischen Artikeln, etwa in der Zeit und Stuttgarter Zeitung, steht nämlich etwas anderes. Offenbar war gar nicht Reich-Ranicki gemeint, sondern vielmehr Rudolf Hartung. Daran erinnert sich auch Ralf-Rainer Rygulla in seinem Vortrag anlässlich des von Karl-Eckhard Carius herausgegebenen Aufsatzbandes »Schnitte im Atemschutz«. Brinkmann habe »seine imaginäre Heckler und Koch« auf Hartung gerichtet, denn der sei im »Konzept der Berliner Veranstaltung Brinkmanns Kritiker-Antipode« gewesen. »Reich-Ranicki war für Thomas Bernhard zuständig. Thomas Bernhard wiederum entzog sich durch Lese- und Sprechweigerung dem Konzept insgesamt, er saß nur da. Es war eine klandestine Verabredung zwischen Bernhard und Brinkmann, die Veranstaltung platzen zu lassen, wie es in dieser Zeit der wunderbaren Befreiungsschläge gegen Traditionen und Autoritäten ja so was wie Mode war.«

Eine Art situationistisches Happening also. Warum nicht? Für Rygulla jedenfalls war Hartung der Feind, denn der habe »nicht nachgelassen, Brinkmanns literarische Bedeutung auch nach seinem Tod herabzuwürdigen, im Gegensatz zu Reich-Ranicki«, der nicht nur die Anekdote gern und häufig erzählt, weil sie seine eigene Relevanz als Entdecker neuer literarischer Stimmen so schön unter Beweis stellt, sondern auch Brinkmanns Begabung immer wieder betont.

Es ist aber sogar noch eine andere Lesart möglich. Einige der anwesenden Journalisten deuten Brinkmanns Diktum nämlich dergestalt, dass er gleich das ganze Auditorium habe über den Haufen schießen wollen. So ein Publikum stört ja auch nur, wenn Literatur verhandelt wird! Einige Anwesende scheinen es jedenfalls genauso zu verstehen und flüchten deshalb scharenweise aus dem Raum.

Wie auch immer, Rygulla plädiert dafür, die Aktion nicht ganz so hoch zu hängen, wie es Reich-Ranicki immer wieder gern getan hat. »Brinkmann wollte mit einem Buch schießen.«

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

Thomas Aurin09.06.2022

Thomas Aurin09.06.2022Nazis im Museum

imago/Werner Schulze31.10.2020

imago/Werner Schulze31.10.2020Dem Westen ein Feind

Arno Declair20.09.2018

Arno Declair20.09.2018Jenseits des Gazevorhangs

Regio:

Mehr aus: Feuilleton

-

Musikalisches Gewissen

vom 05.05.2025 -

Richtung Quellgebiet

vom 05.05.2025 -

Stillstandsgesprächigkeit

vom 05.05.2025 -

Menschliches, Allzumenschliches

vom 05.05.2025 -

Nachschlag: Der weinende Held

vom 05.05.2025 -

Vorschlag

vom 05.05.2025 -

Veranstaltungen

vom 05.05.2025