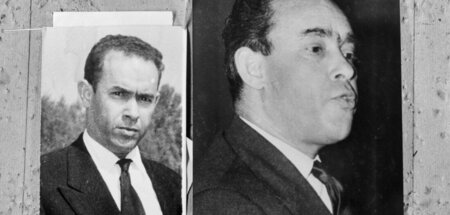

Held der »Dritten Welt«

Von Werner Ruf

Mehdi Ben Barka wurde 1920 in Rabat (Marokko) in bescheidenen Verhältnissen geboren. Bereits mit 14 Jahren engagierte er sich in einer nationalistischen Jugendorganisation. 1944 wurde er Mitglied der nationalistischen Istiqlal-Partei (Unabhängigkeitspartei). Während der Jahre 1953 bis 1955 war er führend an der Organisation des bewaffneten Widerstands gegen die Kolonialmacht Frankreich beteiligt, die den damaligen Sultan (später König) Mohammed V. samt dem Kronprinzen Hassan nach Madagaskar deportiert hatte. Nach der Rückkehr des Sultans aus dem Exil und der Unabhängigkeit Marokkos (1956) wurde er Präsident der parlamentarischen Beratenden Versammlung. Er war eine der führenden Personen, die 1959 die Abspaltung des linken Parteiflügels, der sozialistischen Union Nationale des Forces Populaires (UNFP), betrieben, während die Istiqlal-Partei sich als islamisch-konservative Kraft etablierte.

Seit 1963 lebte Ben Barka hauptsächlich in Kairo und Algier, wo er sich mit revolutionären Persönlichkeiten wie Che Guevara, Amílcar Cabral und Malcolm X traf. Seine wichtigste Aktivität war die Vorbereitung der für Januar 1966 in Havanna geplanten »trikontinentalen Konferenz« der blockfreien Staaten. 1964 wurde er in Marokko wegen Hochverrats »in Abwesenheit« zum Tode verurteilt, was im französischen Rechtssystem die automatische Erlassung eines internationalen Haftbefehls bedeutete. Der Grund: Zuvor hatte er auf Radio Kairo den Angriff Marokkos auf Algerien verurteilt, mit dem das Königreich versuchte, westliche Teile des Nachbarlandes zu erobern. Der Augenblick schien günstig, da so kurz nach der Unabhängigkeit Algeriens (1962) dort noch zum Teil militärische Auseinandersetzungen um die Machtfrage geführt wurden. Diesen sogenannten Sandkrieg hatte er als »Brudermord« bezeichnet und eine Verhandlungslösung im Rahmen der »Maghrebunion« gefordert, einer Organisation, in der beide Staaten Mitglieder waren.

Nur »Seltsamkeiten«

Die »Affäre Ben Barka« gilt als der größte Politskandal der im Oktober 1958 gegründeten Fünften Französischen Republik. Zugleich ist es ihr ältester Kriminalfall, in dem immer noch ermittelt wird. Am Mittag des 29. Oktober 1965 wurde Ben Barka vor der Brasserie Lipp auf dem Boulevard St. Germain in Paris von zwei Polizisten angesprochen: Louis Souchon und Roger Voitot, Beamte der Sittenpolizei. Unter welchem Vorwand es ihnen gelang, ihn zum Besteigen ihres Autos zu veranlassen, ist nicht bekannt. Aufgeklärt werden konnte, dass die beiden ihn südlich von Paris zu einem Bauernhof fuhren, der einer Größe der Pariser Unterwelt, Georges Boucheseiche, gehörte. Ben Barka wurde nie wieder gesehen.

Am 2. November 1965 begannen offizielle Ermittlungen der französischen Polizei unter dem Ermittlungsrichter Louis Zollinger. Ein erstes Ergebnis war, dass ein Agent des französischen Auslandsgeheimdiensts SDECE, Antoine Lopez, in den Fall verwickelt war. Lopez hatte eine leitende Stelle (»Chef d’escale«) am Pariser Flughafen Orly inne. Der Sittenpolizei diente er vor allem als Informant im Drogenhandel, wichtiger war aber wohl seine Tätigkeit für den SDECE: Er rühmte sich bester Beziehungen zum marokkanischen Innenminister General Mohammed Oufkir. Vor allem behauptete er, auf Anweisung eines hohen Beamten des SDECE gehandelt zu haben. Sogar Jacques Foccart sei informiert gewesen, behauptete der Sittenpolizist Souchon. Mit diesem Hinweis geriet die Entführung zur Staatsaffäre. Foccart war ein Mann des Vertrauens von Staatspräsident Charles de Gaulle; ihm oblag die Kontrolle der (ehemaligen) afrikanischen Kolonien Frankreichs, er galt als die graue Eminenz, die mit Hilfe der Geheimdienste, aber auch von Gangstern und früheren Agenten der mit den Nazis kollaborierenden Vichy-Regierung sowie Angehörigen der OAS, jener zu Ende des Algerienkriegs gebildeten Geheimorganisation putschistischer Offiziere und Siedler, die schmutzigen politischen Geschäfte Frankreichs vor allem in Afrika regelte.

Zum »Treffen« mit Ben Barka auf dem Bauernhof des Gangsterbosses Boucheseiche waren unter falscher Identität General Oufkir und sein Geheimdienstchef Ahmed Dlimi angereist. Lopez gab an, dass er die beiden getrennt vom Flughafen Orly zum Hof von Boucheseiche in Fontenay-le-Vicomte südlich von Paris gefahren und sie am frühen Morgen des 31. Oktober wieder zurück nach Orly gebracht habe. Ben Barka verstarb wohl noch am Tag seiner Entführung, möglicherweise bei einem Handgemenge aufgrund einer bei einem früheren Anschlag auf ihn erlittenen Fraktur der Halswirbelsäule oder einen Tag später unter der Folter von Oufkir und Dlimi. Unterschiedliche Thesen behaupten, dass seine Leiche, die bis heute nicht gefunden wurde, auf einem unzugänglichen Gelände in einem Wald nördlich von Paris verscharrt, bzw. sie in Säure aufgelöst wurde oder zumindest Teile der Leiche nach Marokko ausgeflogen wurden.

Die Seltsamkeiten gehen jedoch weiter: Erwiesen ist, dass Oufkir, der zwischenzeitlich kurz nach Genf geflogen war, sich am 3. November bei einem Empfang mit dem französischen Innenminister Roger Frey traf. Dies, obwohl mehrfach berichtet wurde, dass Staatspräsident de Gaulle in höchstem Maße erbost war darüber, dass auswärtige Agenten im Range des Innenministers einer befreundeten Macht auf französischem Boden fremde Staatsbürger, dazu noch prominente Politiker, ermordeten. Frankreich brach für vier Jahre, bis zum Ende der Amtszeit de Gaulles, die diplomatischen Beziehungen zu Marokko ab.

Im September und Oktober 1966 fand ein erster Prozess statt. Sieben mit Haftbefehl gesuchte Angeklagte, darunter der Gangster und SDECE-Agent Boucheseiche, erschienen nicht. Insbesondere fehlten die ebenfalls mit Haftbefehl gesuchten Marokkaner: Innenminister Oufkir, Geheimdienstchef Dlimi, ein gewisser Larbi Chtouki alias Miloud Tounsi, der die Operation organisiert haben soll, und der Chef der marokkanischen Gendarmerie, Hosni Benslimane. Einen Tag vor der Urteilsverkündung erschien jedoch Ahmed Dlimi unerwartet vor Gericht und erklärte, er sei mit einer Inhaftierung bis zum Beginn eines regulären Prozesses einverstanden. Daraufhin wurde das Verfahren vertagt. Ein gutes halbes Jahr später, im April 1967, wurde es in Anwesenheit von Dlimi wiederaufgenommen. Dlimi, der für die Nacht vom 29. zum 30. Oktober 1965 ein für glaubwürdig befundenes Alibi vorlegen konnte, wurde freigesprochen, sein Chef Mohammed Oufkir wurde – in Abwesenheit – zu lebenslanger Haft verurteilt. Sämtliche Akten wurden dem »Verteidigungsgeheimnis« (Secret défense) unterstellt. Heißt: Sie dürfen bis heute nicht veröffentlicht werden.

Mossad-Connection

Die Beziehungen zwischen dem marokkanischen Thron und dem Staat Israel haben eine lange Geschichte. Schon Anfang der 1960er Jahre, gleich nach seiner Thronbesteigung, nahm der neue König Hassan II. über seinen damaligen Geheimdienstchef Mohammed Oufkir Beziehungen zum israelischen Geheimdienst Mossad auf. Es ging dabei um die Emigration von marokkanischen Juden nach Israel. Laut Recherchen der israelischen Journalisten Ronen Bergman und Shlomo Nakdimon soll Marokko für die jüdischen Auswanderer pro Kopf zwischen 50 und 250 US-Dollar von Israel erhalten haben. Insgesamt betraf das Programm rund 80.000 Personen, die Summe des erzielten Geldes soll auf ein geheimes Konto in Europa eingezahlt worden sein. Der König galt als prowestlich, die Regierungen in Kairo und Algier unter den Präsidenten Gamal Abdel Nasser und Ahmed Ben Bella schätzten er und seine Schutzmächte in Paris und im Westen als moskaufreundlich ein. Hier fügt sich die Ben-Barka-Affäre nahtlos in die Freund-Feind-Bilder der 1960er Jahre ein.

Eine erste Annäherung zwischen Marokko und Israel ergab sich etwa zur selben Zeit im Jahre 1963 während des schon erwähnten »Sandkrieges«, des Überfalls Marokkos auf Algerien. Israel bot dem marokkanischen König nachrichtendienstliche Zusammenarbeit und Militärhilfe an. Nach Aussage der israelischen Journalisten gelang es Israel mit marokkanischer Hilfe, die Gespräche auf der Gipfelkonferenz der Arabischen Liga von 1965 in Marokko abzuhören. Die dabei erhaltenen Informationen über den desolaten Zustand der arabischen Armeen sollen von großer Wichtigkeit für die israelischen Erfolge im folgenden Sechs-Tage-Krieg von 1967 gewesen sein.

Der Preis hierfür: Die Marokkaner erwarteten israelische Hilfe bei der Lokalisierung und Überwachung der Aktivitäten Ben Barkas. So bespitzelten Mossad-Agenten Ben Barka in Genf. Die Zusammenarbeit ging aber wohl nicht über die Lieferung von Bewegungsdaten und gefälschten Kfz-Papieren und Pässen durch den Mossad hinaus. Ein weiterer israelischer Autor lieferte in der Zeitung Jediot Acharonot Details zur Ermordung Ben Barkas: Laut der Erzählung marokkanischer Beamter drückte Dlimi diesen während der Folter solange in einer Badewanne unter Wasser, bis er blau angelaufen und wahrscheinlich erstickt war. Auch die Beseitigung der Leiche soll der Mossad übernommen haben, indem er diese in einem Wald nordöstlich von Paris verscharrte, nachdem er sie mit einer großen Menge ätzender Chemikalien bedeckt hatte. Die Überwachung Ben Barkas hat wohl auch die CIA beschäftigt: Dort soll noch immer eine unveröffentlichte Akte (1.800 Dokumente, die etwa 3.000 Seiten umfassen) liegen.

Die privilegierten Beziehungen zwischen Israel und Marokko dauern an. So unterzeichnete Marokko im Dezember 2020 die sogenannten Abraham-Verträge, denen neben den USA und Israel Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Sudan beigetreten sind. Sie beinhalten die Normalisierung der Beziehungen zwischen diesen Staaten und Israel durch Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Die USA revanchierten sich, indem sie ihrerseits in den letzten Tagen der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump die Souveränität Marokkos über die von Marokko besetzte Westsahara anerkannten, für deren Selbstbestimmungsrecht die Befreiungsbewegung Frente Polisario seit 50 Jahren kämpft. Israel seinerseits vereinbarte mit Marokko den Aufbau einer Militärbasis in Nordmarokko und die Intensivierung nachrichtendienstlicher Zusammenarbeit. Dies wird von Algerien als bedrohliche Entwicklung für die Stabilität in Nordafrika angesehen. In der Afrikanischen Union setzt sich Marokko dafür ein, Israel mit Beobachterstatus in die Organisation aufzunehmen. Marokko ist meist auch Ausgangspunkt des Großmanövers »African Lion«, das das US-Kommando Africom jährlich abhält. In diesem Jahr nahmen daran mehr als 10.000 Soldaten aus verschiedenen afrikanischen Ländern teil, Israel hatte Beobachterstatus.

Folgen von Bandung

Im August 1955 fand in Bandung (Indonesien) eine einwöchige Konferenz statt, an der 29 Staaten Afrikas und Asiens teilnahmen. Sie vertraten mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Teilnehmer waren unter anderem Gamal Abdel Nasser aus Ägypten, Jawaharlal Nehru aus Indien, Sukarno aus Indonesien und Zhou Enlai aus China. Vertreten waren außerdem Länder wie Äthiopien, Irak, Iran, Jordanien, Philippinen, Saudi-Arabien und die Türkei. Befreiungsbewegungen aus noch nicht unabhängigen Ländern wie Algerien, Marokko, Tunesien und Südafrika nahmen teil. 600 Journalisten waren angereist. Die Konferenz galt der Entkolonisierung der noch von den Kolonialmächten beherrschten Gebiete. Besonders hervorgehoben wurden Fragen der wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenarbeit, der Menschenrechte, des Selbstbestimmungsrechts der Völker, der Förderung des Weltfriedens und der Abrüstung.

Allgemein gilt die Konferenz von Bandung als die Geburtsstunde der sogenannten Dritte-Welt-Bewegung. Sie markierte insofern eine Zäsur im internationalen System, als erstmalig in der Geschichte ehemalige und noch existierende Kolonien gemeinsam auftraten, die vollständige Entkolonisierung des Planeten forderten, ihr Recht auf Mitsprache in der internationalen Politik anmeldeten und zugleich im Falle der noch nicht entkolonisierten Gebiete deren Anspruch auf einen Sitz in den Vereinten Nationen erhoben. Zahlreiche Folgekonferenzen und auch regionale Zusammenschlüsse beriefen sich auf die in Bandung beschlossenen Grundsätze.

In der Folge konstituierte sich 1961 in Belgrad die Bewegung der Blockfreien Staaten. Sie verstanden sich als konsequent antikolonialistisch und antiimperialistisch und als dritter Block zwischen den Polen des sozialistischen Systems im Osten und des kapitalistischen im Westen. Als Führungsmacht trat erstmals auch Jugoslawien auf den Plan, das sich zwar als sozialistisch definierte, jedoch ideologisch scharf von der Sowjetunion abgrenzte und wirtschaftlich dem Westen annäherte. Die immer lauteren Forderungen nach Dekolonisation und Mitsprache im internationalen System provozierten Reaktionen der alten imperialen Mächte Großbritannien und Frankreich, aber auch der USA, die in der Zerschlagung der kolonialen Strukturen auch Chancen für ihre wirtschaftliche Expansion in die bisherigen privaten Jagdgebiete der alten imperialistischen Mächte sahen.

Exemplarisch für diesen Wandel sei hier nur die sogenannte Suezkrise genannt. Auslöser war die Verstaatlichung des Suezkanals durch den damaligen ägyptischen Präsidenten Nasser. In Absprache mit Großbritannien und Frankreich griff Israel 1956 Ägypten an; die beiden alten Kolonialmächte intervenierten militärisch unter dem Vorwand, einen Krieg in Ägypten verhindern zu wollen. Die USA aber zwangen in Zusammenarbeit mit der Sowjetunion die Interventionsmächte unter Einschaltung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zum Rückzug. Die auf den Sturz von Präsident Nasser zielende Regime-Change-Operation in Ägypten war damit gescheitert. Die privaten Jagdgebiete der ehemaligen Kolonialherren standen nun dem US-amerikanischen Kapital für Handel und Investitionen offen.

Generell jedoch galt die Blockfreienbewegung in den Hauptstädten des Westens ob ihrer konsequenten Unterstützung der antikolonialen Befreiungsbewegungen als eine Art fünfte Kolonne Moskaus. Einer der Höhepunkte dieser »Bekämpfung der internationalen kommunistischen Gefahr« war die Reaktion auf den angeblichen Putschversuch der kommunistischen Partei Indonesiens im Jahre 1965. Als Reaktion auf den behaupteten Putsch entmachtete das indonesische Militär Staatspräsident Sukarno und ermordete bis zu drei Millionen Menschen. Diese von westlichen Geheimdiensten mitgetragene Operation, an der auch der BND beteiligt gewesen sein soll, fand unter dem Stichwort »Djakarta-Methode« Eingang in die Literatur.

Die Trikontinentale

1956 änderten sich die globalen Machtverhältnisse. Der Aufstand in Ungarn stellte erstmals die sowjetische Vorherrschaft in den nach 1945 in den sozialistischen Block eingegliederten Gebieten in Frage. Parallel zu dieser »Ungarn-Krise« verlief die oben erwähnte Suezkrise. 1956 erhielten Marokko und Tunesien ihre Unabhängigkeit. 1957 wurde Ghana unabhängig und berief gleich eine Konferenz der afrikanischen Völker ein, an der rund 500 Delegierte aus 35 Ländern teilnahmen und die Organisation für Solidarität der Völker Afrikas und Asiens gründeten. Aus ihr ging 1963 die Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) hervor. Inspiriert wurde sie von Aimé Césaire und Frantz Fanon; Ben Barka spielte eine zentrale Rolle bei Organisation und Aufbau beider Organisationen. 1958 erklärte Guinea seine Unabhängigkeit, 1960 folgte die Masse der früher französischen westafrikanischen Gebiete. Im selben Jahr fasste die UN-Vollversammlung die für die ehemaligen Kolonien zentrale Resolution 1514, in der sie feststellte, »alle Völker haben das Recht der freien Selbstbestimmung. (…) Sie bestimmen frei ihren politischen Status und verfolgen frei ihre ökonomische, soziale und kulturelle Entwicklung.« Damit war das Selbstbestimmungsrecht der Völker endgültig im Völkerrecht verankert.

Die Blockfreienbewegung umfasste auf ihrem Höhepunkt nahezu zwei Drittel der Mitgliedstaaten der UNO. Sie stellte antikolonialistische Forderungen in den Vordergrund ihrer politischen Ziele, daneben forderte sie Abrüstung. Ohne dass sie deckungsgleich gewesen wären, prägten drei Bewegungen die internationale Politik der folgenden Jahrzehnte: die Blockfreienbewegung, die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) und die trikontinentale Konferenz. In allen drei Organisationen artikulierte sich die Politik derer, die wir heute den »globalen Süden« nennen.

Zum Zeitpunkt seiner Entführung hatte Ben Barka den Vorsitz jener Kommission inne, die für Januar 1966 in Havanna eine große trikontinentale Konferenz vorbereitete, ein vom »Westen« als feindlich betrachtetes Projekt. Die Konferenz fand vom 3. bis 13. Januar 1966 statt. Ihr Ziel war es, fortschrittliche Staaten und Befreiungsbewegungen aus Asien und Afrika mit entsprechenden Bewegungen und Staaten aus Lateinamerika zusammenzubringen. 500 Delegierte aus 82 Ländern nahmen teil. Das noch von Ben Barka vorgegebene Ziel der Konferenz war, »den weltweiten Unternehmungen des Imperialismus eine globale Strategie der Revolution entgegenzustellen«; im Vordergrund der Anklagen standen die USA, ihr Krieg in Vietnam, ihr Imperialismus und ihre weltweite Dominanz. Erstmalig hatten sich Vertreter der Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas getroffen. Ein vielfältiges Netz der Zusammenarbeit über Kontinente hinweg konnte geknüpft werden, vor allem im medizinischen, sozialen und kulturellen Bereich. Zwei Jahre später wurde die Symbolfigur dieser Bewegung, Che Guevara, ermordet.

Er und Ben Barka standen in der Tradition der revolutionären Theorie von Frantz Fanon, kämpften für eine sozialrevolutionäre Transformation in den Ländern der »Verdammten dieser Erde«, getragen von den Arbeitern, Bauern, Landlosen und Elenden der »Dritten Welt«. Daher erscheinen die Verweise auf die Konferenz von Bandung, die heute gemacht werden, wenn es um die Einordnung der BRICS im Weltsystem geht, problematisch: Zwar streben die BRICS ein Weltsystem an, das auf die Charta der Vereinten Nationen und ihre Prinzipien von Gewaltfreiheit und Gleichberechtigung gebaut ist, das den Ländern der vormaligen »Dritten Welt« – dem heutigen »globalen Süden« – eine ihrem demographischen und wirtschaftlichen Gewicht entsprechende Mitbestimmung ermöglicht. Doch sind diese Länder Lichtjahre entfernt von einem Kampf gegen Kapitalismus und die mit ihm verbundenen Formen von Ausbeutung und Herrschaft.

60 Jahre danach

Die Entführung und Ermordung von Mehdi Ben Barka bleibt eines der verworrensten Kapitel der französischen Justizgeschichte, das Verfahren läuft noch immer. Vor zwei Jahren wurde eine neue Untersuchungsrichterin ernannt. Ben Barkas Sohn Bachir, der seit Jahrzehnten unermüdlich um Aufklärung des Todes seines Vaters kämpft, schöpft Hoffnung: Vielleicht ermöglicht es die Tatsache, dass viele der damaligen Akteure verstorben sind, Licht in die dunklen Kanäle und Verstrickungen der damaligen Zeit zu bringen? Wohl kaum. Zumindest nicht in Frankreich, wo die Akten dieses Verbrechens trotz der Anstrengungen Bachir Ben Barkas und parlamentarischer Anfragen als »Verteidigungsgeheimnis« noch immer der Geheimhaltung unterliegen. Oder sind es die internationalen Verwicklungen des Falles, die die Aufklärung des Mordes an dem Internationalisten verhindern?

Die marokkanische Monarchie tut bis heute so, als habe sie mit dem Fall nichts zu tun. In der Hauptstadt Rabat wurde eine Avenue nach dem großen Sohn benannt. Dort steht auch ein »Kulturzentrum ›Mehdi Ben Barka‹«, das seit Jahren wegen Umbauarbeiten geschlossen ist. Auch Miloud Tounsi, der Ben Barkas Entführung organisierte, wohnt angeblich nicht weit, konnte aber bis heute nicht vernommen werden. In Havanna erinnert eine Büste an den großen Vorkämpfer der Interessen der »Dritten Welt«. Die Verwirklichung der Rechte der Bürgerinnen und Bürger des globalen Südens steht heute wie damals auf der internationalen Tagesordnung.

Werner Ruf schrieb an dieser Stelle zuletzt am 18. August 2021 über Tunesien nach der Entmachtung des Parlaments durch den amtierenden Präsidenten Kaïs Saïed: »Gefeierter Putsch«

Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug

Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

Muhammad Hamed/REUTERS22.01.2025

Muhammad Hamed/REUTERS22.01.2025Unter fremdem Einfluss

Zohra Bensemra/REUTERS02.11.2024

Zohra Bensemra/REUTERS02.11.2024Menschenrechte nicht so wichtig

EPA/HANDOUT27.10.2018

EPA/HANDOUT27.10.2018»Wer die Annexionspolitik kritisiert, gilt als Verräter«