»Erschießt sie alle!«

Von Erhard KornDas Desaster nahm in Vietnam seinen Anfang», schreibt Bernd Greiner in seinem aufrüttelnden Buch «Was die USA seit 1945 in der Welt angerichtet haben»¹. In Wirklichkeit nahm das Desaster seinen Anfang aber 1950 im Koreakrieg, dessen Vorgeschichte bis 1945 zurückreicht. Anders als in Vietnam wurden die Verbrechen dieses Krieges nicht zur besten Sendezeit im Fernsehen dokumentiert, und so gilt die «Polizeiaktion» (US-Präsident Harry S. Truman) als «the first war we lost», als ein Krieg, den man besser vergessen sollte.

Kolonie Japans

Die Kapitulation Japans beendete für die im Feudalismus erstarrte Kulturnation Korea eine fünfzigjährige Zeit der brutalsten Kolonisierung. Bodenschätze waren in großem Maßstab ausgebeutet worden, vier Millionen Menschen zur Zwangsarbeit gezwungen worden. Besonders verhasst machten sich die Besatzer durch die Versklavung von etwa 200.000 Mädchen und Frauen als «Trostfrauen» für die japanischen Militärbordelle. Für die Unterwerfung der Mandschurei und schließlich Chinas war Korea nicht nur Sprungbrett, sondern im Rahmen einer Japanisierung und Industrialisierung zunehmend auch Produktionsstätte von Kriegsmaterial. Die zwangsrekrutierten Koreaner mussten für die japanische Armee kämpfen. Die stufenweise Enteignung der Kleinbauern war verbunden mit der Restrukturierung eines neofeudalen Großgrundbesitzes, der die Streitkräfte belieferte, mit einer Industrialisierung und der Herausbildung einer «modernen Bourgeoisie». Eine Elite von Beamten, Militärs und Polizeioffizieren übte im japanischen Auftrag eine brutale Besatzungsherrschaft aus.

Die Kapitulation Japans am 15. August 1945 weckte die Hoffnung nicht nur auf nationale Befreiung, sondern auch auf einen politischen und sozialen Neubeginn. Schon am 6. September konstituierte sich in Seoul eine Versammlung von Vertretungen der «Volkskomitees», die sich auf ein Netz lokaler Widerstandsgruppen stützte und eine Koalitionsregierung linker und rechter Kräfte zur Gründung einer «Volksrepublik Chosŏn» vorbereitete. Ein Aktionsplan zielte neben der dringend notwendigen Landreform auf eine Verstaatlichung von Großindustrie und Banken und eine Entmachtung der projapanischen Elite. Darin allerdings sah der strikt antikommunistische US-amerikanische Militärgouverneur John R. Hodge schon die «rote Gefahr» heraufdämmern, als er nach der amerikanischen Landung am 8. September 1945 die Macht im südlichen Teil des auf der Grundlage eines UN-Treuhandratbeschlusses provisorisch zwischen dem Einflussgebiet der USA und der Sowjetunion geteilten Landes übernahm. Er erklärte der heterogenen Linken den Krieg und ermöglichte schon im Dezember die ersten Massenmorde, als Ordnungseinheiten der Volkskomitees durch rechte Milizen aufgelöst wurden.² In die «Advisory Councils» berief er Großgrundbesitzer und «Geschäftsleute» und stützte sich auf projapanische Kollaborateure in Militär und Polizei; «Volkskomitees» und Gewerkschaften dagegen verbot er.³

Umgekehrt agierte die sowjetische Verwaltung nördlich des 38. Breitengrads. Sie unterstützte die kostenlose Verteilung des Bodens und die Entmachtung der Kollaborateure ebenso wie die Volkskomitees, die mit ihrer Unterstützung zunehmend von der Linken und den Kommunisten dominiert wurden, stieß durch rigorose «Reinigungsmaßnahmen» aber auch viele Gebildete ab. Eine erste Fluchtbewegung umfasste nicht nur Grundbesitzer und Offiziere, sondern auch junge Menschen aus der Bauernschaft, die im Dienst für die Japaner die einzige Möglichkeit des sozialen Aufstiegs gesehen hatten und sich nun im Süden in rechten Milizen organisierten.

Die Klassenkonflikte, die zum Koreakrieg führten, zeigten sich also schon 1945 und wurden durch die Politik der Besatzungsmächte nicht nur vertieft, sondern 1948 in zwei konkurrierende Staatskonzepte überführt: in die «Republik Korea» und die «Volksrepublik Korea».

Für den Wunsch der völlig verarmten Bevölkerung nach «Wohlfahrt» hatte Hodge kein Verständnis. Korruption und Schwarzmarktgeschäfte bestimmten den Alltag. In Seoul waren drei Viertel der Menschen arbeitslos. Die Pächter konnten die Pacht nicht bezahlen und begannen zu meutern. Durch die Unterdrückung des Protests entwickelte sich Südkorea zum Polizeistaat, der sich 1948 durch manipulierte Wahlen legitimieren wollte, doch das Prestige des neuen Präsidenten Rhee Syngman sank bis 1949 auf einen Tiefpunkt. Nur noch ein Krieg mit Nordkorea und eine Wiedervereinigung konnten seine Position retten – und auf einen Krieg arbeitete er mit verbalen und militärischen Provokationen hin, sich der Unterstützung der USA sicher wähnend.⁴

Kim Il Sung, der Präsident der Volksrepublik, wollte die Schwäche Rhee Syngmans nutzen. Er verlangte im März 1949 in Gesprächen in Moskau von Stalin die Zustimmung zur Offensive – das Regime im Süden benötige nur einen Stoß mit dem Ellenbogen, um zusammenzubrechen.⁵

Der defensiv agierende Stalin lehnte die Offensivpläne zunächst wegen der Gefahr einer Konfrontation mit den USA ebenso ab wie Mao Zedong, Führer der am 1. Oktober 1949 gegründeten Volksrepublik. Er stimmte dann aber im Herbst zu, unter der Bedingung, dass die Sowjetunion nicht eingreifen werde: «Wenn die Amerikaner euch niedermachen, werde ich keinen Finger rühren.» Offiziell erfolgte eine Zustimmung zu Gegenangriffen nach einem südkoreanischen Angriff, so stand es in den Geschichtsbüchern der Sowjetunion und der DDR.⁶ Stalins Nachfolger Nikita Chruschtschow hat die Diskussionen der Führer in seinen Erinnerungen beschrieben, betätigt wurden seine Darstellung durch sowjetische Archivalien, die von Boris Jelzin Südkorea übergeben wurden und in amerikanischen Archiven zugänglich sind.

Antikommunistischer Rollback

Aus einer Rede des amerikanischen Außenministers und aus Berichten von Agenten hatte Stalin gefolgert, auch die USA würden nicht intervenieren. Dies erwies sich als kolossaler Fehlschluss, denn gerade der Sieg der chinesischen Kommunisten hatte zu einer Wende der US-Außenpolitik geführt, durch die die «Truman-Doktrin» des «Containments» zur Forderung nach einem «Rollback» verschärft wurde.

Die USA wollten nun eine «weltweite Gegenoffensive im Hinblick auf den sowjetisch gesteuerten Weltkommunismus» zur Bewahrung der führenden Rolle der USA einleiten.⁷ Der Angriff Nordkoreas wirkte wie ein Katalysator bei der Umsetzung dieser Strategie. US-Präsident Truman nutzte ihn, um ein gigantisches Aufrüstungsprogramm durchzusetzen, das die Rüstungsausgaben von 1950 bis 1953 von fünf auf 14,2 Prozent des US-amerikanischen Bruttoinlandsprodukts verdreifachte. Ziel war es, die Sowjetunion wirtschaftlich zu zerstören und die eigene kriselnde Wirtschaft anzukurbeln.

Der offenbar begrenzt geplante Vormarsch in den Süden am 25. Juni 1950, eine Art Blitzkrieg mit vorgeschobenen Panzerspitzen, schien zunächst Kims Einschätzung zu bestätigen, dass das Regime Rhee Syngmans zusammenbrechen würde. Innerhalb von drei Wochen konnten die nordkoreanischen Truppen Südkorea bis auf einen US-Brückenkopf in Pusan erobern. Doch bis zum 28. September hatten die Verbände der Vereinten Nationen, angeführt von den USA, Südkorea zurückerobert und erreichten am 24. Oktober die chinesische Grenze. Die von Kim erhoffte Unterstützung durch die Bevölkerung und die kaum bewaffneten Partisanen in Südkorea blieb aus. So konnte der Nachschub an Munition und Material für die Volksarmee nicht gesichert werden.

Die USA beklagten von Beginn an «mangelnde Kampfkraft und fehlenden Kampfgeist» der im Bürgerkrieg auf Menschenjagd spezialisierten Nationalarmee, die sich bei der Konfrontation mit der Volksarmee fast sofort in einer chaotischen Fluchtbewegung auflöste. Schon am 30. Juni erhielt der US-Oberkommandierende Douglas MacArthur daher den Befehl zum Einsatz von Bodentruppen – und unter dem Risiko, in einen Dritten Weltkrieg zu geraten, wie Truman später in seinen Memoiren bekannte. Truman, der von Leuten wie Joseph McCarthy kritisiert wurde, Chiang Kai-shek nicht genügend gegen Mao unterstützt zu haben, hatte also sofort im Sinne der neuen Strategie reagiert. Schon zwei Tage nach Kriegsbeginn griffen die US-Streitkräfte mit starken Bomberverbänden und der Marine ein. Nach Beschlüssen des UN-Sicherheitsrats (der von der Sowjetunion wegen des Streits um einen Sitz für China boykottiert wurde) konnten die USA im Namen der Vereinten Nationen agieren.

China greift ein

Am 15. September landeten die USA überraschend mit 70.000 Soldaten in Incheon bei Seoul im Rücken der erschöpften nordkoreanischen Truppen. Begleitet von massiven Bombenangriffen gelang ein schneller Vorstoß nach Norden. Bis zum 24. Oktober wurde die Volksarmee an die chinesischen und sowjetischen Grenzflüsse zurückgedrängt. MacArthur verkündete den Sieg bis Weihnachten und hoffte, ein «Rollback» eingeleitet zu haben, das auf China und die Sowjetunion ausgedehnt werde. Genau das befürchtete auch die chinesische Führung, die zudem die koreanischen Kommunisten nicht im Stich lassen wollte, von denen Tausende in der Volksbefreiungsarmee, besonders in der Mandschurei, mitgekämpft hatten. Warnungen Chinas, man werde nicht zusehen, wenn die Imperialisten in ein chinesisches Nachbarland einfallen und sich der chinesischen Grenze nähern würden, wurden nicht ernst genommen. Immerhin hatte Korea Japan als Brückenkopf zur Eroberung Chinas gedient.

Die chinesischen Truppen konnten im gebirgigen Norden Erfahrungen des chinesischen Bürgerkriegs anwenden, die US-amerikanischen Angriffsformationen «unterlaufen» und abschneiden. Eine südkoreanische Division wurde völlig aufgerieben, auch US-Einheiten hatten große Verluste. Die gesamte 8. US-Armee war schließlich von Einschließung bedroht, und MacArthur musste den Rückzug anordnen. Teilweise panikartig zogen sich die Truppen durch das nun winterliche Nordkorea zurück bis hinter den 38. Breitengrad.

An der größten Militärkatastrophe der US-Geschichte konnten weder Kriegsverbrechen noch der vollkommen eskalierte Einsatz von Bomben sowie chemischen und biologischen Waffen etwas ändern. Sie erhöhten nur die Zahl ziviler Opfer.

Hunderttausende Tote

Schon vor dem 25. Juni 1950 hatte der Bürgerkrieg im Süden mehr als 100.000 Opfer gefordert, der Vorstoß der Volksarmee war nur seine Fortsetzung. Mit Kriegsbeginn reagierte Südkorea mit einer Welle von Hinrichtungen politischer Gefangener in den Gefängnissen, aber auch von Personen, die sich von linken Bewegungen abgewandt hatten und die als Mitglieder des «Volksumerziehungsverbands» registriert waren. Sie wurden zu Schulungen zusammengerufen und noch vor dem Einmarsch der Volksarmee erschossen.⁸ Eine neue Welle von Hinrichtungen erfolgte nach dem Rückzug der Volksarmee. Nicht nur Kollaboration, sondern schon die Verwendung des Wortes «Genosse» konnte zum Tod führen. Allein die Tatsache, dass jemand nicht geflohen war, erregte Verdacht. Aber auch die Volksarmee setzte Volksgerichte ein, die die Führer der Rechten rigoros aburteilten, nicht selten auch aus Motiven persönlicher Rache. Bei ihrem Rückzug wurden Tausende Gefangene getötet, die man nicht nach Nordkorea mitnehmen konnte.

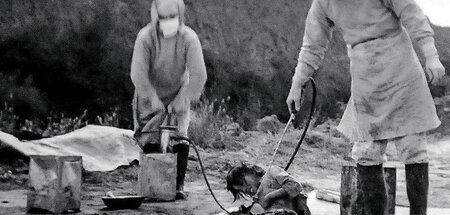

Die Bewohner in der Umgebung des Chirisan-Bergs trafen die Massaker nochmals, als sich die Volksarmee im Winter 1950 erneut zurückziehen musste und zurückgebliebene Einheiten von den Bergen aus als Partisanen agierten. Den Soldaten des 9. Regiments der Nationalarmee wurde befohlen: «Erschießt alles, was sich im Operationsgebiet befindet.» Am 8. Februar umzingelten sie das Dorf Kahyon, trieben die Einwohner an den Rand einer Schlucht, erschlugen sie mit Gewehrkolben oder erschossen sie. Nur sechs von 130 Bewohnern überlebten.⁹

Der Partisanenkrieg im Rücken der Streitkräfte trieb Keile zwischen die Heeresgruppen der beteiligten Länder und sorgte für Verwirrung. Demoralisierte Soldaten waren an «Pazifizierungsaktionen» beteiligt, denen Tausende Zivilisten zum Opfer fielen. Hier trafen Rassismus, Antikommunismus, Demütigung und Angst aufeinander und führten zu den schwerwiegendsten Kriegsverbrechen der USA vor dem Vietnamkrieg. Selbst Hodge sah in den abfällig als «Gooks» bezeichneten Asiaten eine hinterhältige Rasse und «Feinde der USA».

Dokumentiert sind Fälle, in denen US-Soldaten Geiseln beschützten, aber auch viele Fälle, in denen sie selbst zu Mördern wurden. Erst am 30. September 1999 veröffentlichte die New York Times Aussagen von Opfern des Massakers von Nogun, wo im Juli 1950 amerikanische Soldaten auf Befehl Hunderte Flüchtlinge, darunter viele Frauen und Kinder, die sich dicht gedrängt unter einer Brücke versteckt hatten, mit Maschinengewehren erschossen. Die politische Verantwortung tragen die USA allerdings auch für die Verbrechen der Nationalarmee, die bis 1949 und nach dem Kriegsbeginn ihrem Oberkommando unterstand und von ihren Beratern angeleitet wurde.

Neben den etwa 100.000 Opfern bis 1949 listet die südkoreanische sogenannte Kommission für Wahrheit und Versöhnung 1.222 Massaker an Zivilisten allein während des Krieges auf, bei denen bis zu 200.000 Menschen ermordet wurden, meist mit der Begründung, Kommunisten oder Sympathisanten – oder auch einfach nur deren Familienangehörige – zu sein. Schätzungen gehen von bis zu einer Million Opfern von Massakern aus, die in ihrer Brutalität alles übertrafen, was wir aus den Kriegen des 20. Jahrhunderts kennen, so Professor Kim Dong-Choon, der für die «Kommission für Wahrheit und Versöhnung» die Verbrechen untersucht und in mehreren Büchern dokumentiert hat.¹⁰

Wie Hiroshima und Nagasaki

Aufnahmen von Kindern bei Napalmangriffen in Vietnam schreckten 1972 das Weltgewissen auf. Der Einsatz in Korea blieb ohne solches Echo, obwohl weit mehr Napalmbomben abgeworfen wurden als in Vietnam und ihr Einsatz in den Ballungszentren des Nordens noch verheerender war. Napalm wurde zur «Wunderwaffe» in diesem Krieg. Die schrecklichen Folgen dokumentierte ein Bericht in der New York Times vom Februar 1951 am Beispiel eines Dorfes im Süden:

«Im Dorf und auf den Feldern waren die Dorfbewohner getroffen und getötet worden, und alle waren in der Bewegung erstarrt, die sie ausführten, als sie der Napalmangriff traf: Ein Mann stieg gerade auf sein Fahrrad, in einem Waisenhaus spielten fünfzig Jungen und Mädchen.» Die US-Behörden führten nach diesem Bericht eine strenge Zensur ein.¹¹

Die Erfahrungen aus dem Bombenkrieg in Deutschland und Japan wandten die USA nun in Korea an, etwa die Erkenntnis, dass es leichter sei, eine Stadt durch einen Feuersturm wie im März 1945 in Würzburg zu zerstören als zu sprengen. Zunächst trafen die Bombenangriffe Städte und Dörfer im Süden, um den Vormarsch der Volksarmee aufzuhalten: «Am 16. August bombardierten fünf B-29-Geschwader ein Gebiet in Frontnähe, in dem viele Städte und Dörfer lagen, die unter Hunderten von Tonnen Napalm in einem Flammenmeer zerstört wurden.» Dann traf es den Norden, wo täglich bis zu 800 Tonnen abgeworfen wurden, Angriffe, vor denen sich die Zivilbevölkerung nicht schützen konnte. Die meisten Städte und Dörfer im Norden seien «Ruinen oder verschneite, leere Flächen» gewesen, berichteten Kriegsgefangene später. Pjöngjang sah nicht anders aus als Hiroshima und Nagasaki wenige Jahre zuvor.

Schon vor Beginn der chinesischen Gegenoffensive war Nordkorea großflächig zerstört worden, und die U. S. Air Force musste zugeben, dass es keine lohnenden Ziele mehr gab, außer den Staudämmen im Norden, durch deren Sprengung die Energieversorgung sowie die Nahrungsproduktion zerstört werden sollten.

Neben den Erfahrungen aus dem Bombenkrieg nutzten die USA auch die Ergebnisse japanischer Versuche mit Biowaffen. Ab Januar 1952 wurden «biologische Kampfmittel wie Cholera-, Pest-, Milzbrand-, Ruhr- und Typhuserreger von Fliegerkräften über Konzentrierungsräumen der Koreanischen Volksarmee, über Feldern, Städten und dicht besiedelten Gebieten abgeworfen».¹²

Eine weitere Eskalation wäre nur noch durch den Einsatz von Atombomben gegen Ziele in China möglich gewesen, den nicht nur MacArthur laut verlangte. Damit drohte erneut ein Weltkrieg, den Truman (ebenso wie Stalin) für wahrscheinlich hielt, aber nicht in Korea führen wollte: Das sei der falsche Krieg am falschen Ort gegen den falschen Gegner. Erst nach dem Tod Stalins, der die Bindung der US-Amerikaner in Korea nutzen wollte, um in Osteuropa freier zu agieren, konnte ein Waffenstillstand geschlossen werden.

Schluss mit «Ohne mich»

Für die Wiederbewaffnungspläne von Bundeskanzler Konrad Adenauer war der Krieg ein «unverhoffter Glücksfall», da eine neue Wehrmacht fünf Jahre nach dem Weltkrieg der «lethargischen Bevölkerung» als nicht vermittelbar galt. In der «Öffentlichkeitsarbeit» der CDU ebenso wie in der Tagespresse diente nun das Vordringen nordkoreanischer Truppen über den 48. Breitengrad als Lehrbeispiel für das Vordringen von Einheiten der DDR-Volkspolizei über die «Zonengrenze». Die Wahlkampfplakate warnten vor den asiatisch gezeichneten Bolschewisten. Der «defätistischen Stimmung» (Adenauer) des «Ohne mich» müsse nun endlich eine «Umerziehung» zur Wehrfreudigkeit entgegengesetzt werden, hieß es. Dazu diente in Adenauers Strategie der «Balance der Angst» einerseits das Schüren von Bedrohungsängsten vor einem «deutschen Korea». Hatte die Presse vor dem Krieg eine Wiederbewaffnung durchgehend abgelehnt, so befeuerten die Medien nun eine «Angstwelle». Andererseits versprachen Adenauers autoritäre Kanzlerdemokratie und die militärische Westverankerung Sicherheit. Kriegsangst sollte in Russenangst transferiert werden.¹³ Der Koreakrieg geriet so zu einer Art «Geburtshelfer der Bundeswehr» und war Motor für ein gigantisches Aufrüstungsprogramm der USA, das wiederum zum «Koreaboom» und damit zur ökonomischen Stabilisierung beitrug.

Dem Krieg folgte auch in Südkorea ein «kalter Bürgerkrieg» gegen die vermuteten inneren Feinde, der noch nicht zu Ende ist. Durch Sippenhaft betraf die Ächtung auch die Angehörigen der Toten, die so doppelt bestraft wurden. Dem offiziellen Erinnerungskult dienten Hunderte von Denkmälern. «Vergesst nicht den 25. Juni. Nieder mit der kommunistischen Partei!» war auf ihnen zu lesen. Durch ihre Errichtung mussten Behörden und Spender ihre Unterstützung für die «loyale Seele» – den Staatschef – beweisen. Kriegsmuseen dienten dem «Vaterlandsschutz», die Bildungskonzepte wurden vom Verteidigungsministerium ausgearbeitet und zielten auf eine Heldenverehrung, die keine zivilen Opfer kennt, geschweige denn solche von Massakern.¹⁴ Als sich nach dem Sturz Rhee Syngmans ein Verein der Hinterbliebenen bildete, wurde der Vorsitzende wegen Hochverrats zum Tode verurteilt. Erst nach dem Ende der Militärdiktaturen 1989 konnte auch an die von der Nationalarmee und den UN-Streitkräften Getöteten erinnert werden. Diesen schmerzhaften Prozess hat die Nobelpreisträgerin Han Kang in ihren Romanen dargestellt.¹⁵

Selbst der erzkonservative Winston S. Churchill kritisierte, dass in diesem Krieg auf die Koreaner keine Rücksicht genommen würde. Er habe noch nirgends einen so blutigen Krieg gesehen. «Doch für die USA zählt nur die Tatsache, dass sie dadurch einen Grund haben, wieder aufzurüsten.»¹⁶ Er kannte seinen Alliierten. Für die meisten Zeitgenossen allerdings blieb «Die verdeckte Geschichte des Koreakriegs», die der linke US-Investigativjournalist Isidor F. Stone schon früh aufgedeckt hatte, ein Mysterium.

Anmerkungen:

1 Bernd Greiner: Made in Washington. Was die USA seit 1945 in der Welt angerichtet haben. München 2021, S. 80

2 Bruce Cumings: The Korean War. New York 2010, S. 108

3 Dong-Choon Kim: Der Koreakrieg und die Gesellschaft. Münster 2007, S. 65

4 Ebd.

5 Rolf Steininger: Der vergessene Krieg. Korea 1950–1953. München 2006, S. 31

6 Olaf Groehler: Der Koreakrieg 1950–1953. Berlin (DDR) 1980, S. 13

7 Steininger (Anm. 5), S. 36

8 Kim (Anm. 3), S. 184

9 Ebd., S. 180

10 Ebd., S. 235

11 Le Monde Diplomatique, 10.12.2004

12 Armin Jähne: Milzbrandwolke über der Metro. Biowaffen – seit der Antike im Einsatz zum Massenmord, Neues Deutschland, 6.03.2002

13 Sascha Foerster: Die Angst vor dem Koreakrieg. Konrad Adenauer und die westdeutsche Bevölkerung 1950. Marburg 2013, S. 111 u. 137

14 Yoo-seok Oh: Formen südkoreanischer Erinnerung an Krieg und Nachkrieg. In: Christoph Kleßmann/Bernd Stöver (Hg.): Der Koreakrieg. Wahrnehmung, Wirkung, Erinnerung. Köln 2008, S. 182ff.

15 Erhard Korn: Hilfe aus der Vergangenheit. Die Literaturnobelpreisträgerin Han Kang erzählt von der Diktatur und der Geschichte des Widerstands in Südkorea, junge Welt, 5.2.2025

16 Zit. n. Kim (Anm. 3), S. 19

Erhard Korn schrieb an dieser Stelle zuletzt am 4. Juli 2025 über den Koreakrieg als Katalysator zur Remilitarisierung der BRD: «Asien steht an der Elbe».

Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug

Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

picture alliance / SZ Photo04.07.2025

picture alliance / SZ Photo04.07.2025»Asien steht an der Elbe«

World History Archive/United Archives/imago25.06.2025

World History Archive/United Archives/imago25.06.2025Am Anfang war der Kolonialismus

Department of Defense visual information (DVIC)/wikipedia.org26.07.2013

Department of Defense visual information (DVIC)/wikipedia.org26.07.2013Umkämpfter Breitengrad

Da weder Nordkorea noch Südkorea UN-Mitglieder waren, und der 38. Breitengrad keine international anerkannte Staatsgrenze war, konnte die Weltorganisation bzw. ihr Sicherheitsrat nur deshalb beschließen, »die Aggression zurückzuschlagen«, weil die UdSSR als Protest gegen die fortgesetzte Teilnahme des Tschiang-Kai-schek-Regimes an dessen Sitzungen (noch dazu als Vetomacht!) nicht teilnahm. Das war wohl ein schwerer Fehler. Aber auch durch diesen fragwürdigen Beschluss war das Vordringen der »UN-Streitkräfte« unter US-Kommando auf nordkoreanisches Territorium und bis zur chinesischen Grenze nicht gedeckt! Am 38. Breitengrad hätte der Angriff bzw. Gegenangriff also gestoppt werden müssen! Die Intervention Chinas in Form von »Volksfreiwilligen« war also nicht nur geopolitisch-strategisch, sondern auch völkerrechtlich richtig.