Nur ein kleiner Schritt

Von Dieter Reinisch

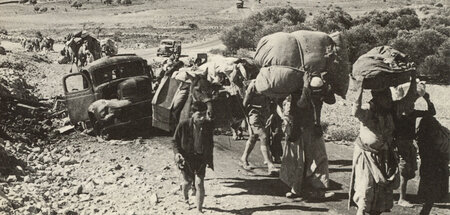

Der aktuelle Krieg gegen die Palästinenser im Gazastreifen sei eine Reaktion auf den Hamas-Überfall vom 7. Oktober 2023, ist das Mantra derjenigen, die diesen Krieg weiterhin unverdrossen rechtfertigen. Diese Erzählung verfängt in der Öffentlichkeit, selbst in Westeuropa oder in den USA, inzwischen aber nur noch bei einer Minderheit, die entschlossen oder uninformiert genug ist, um die Geschichte dieses Konflikts seit 1948 auszublenden. Die der Staatsgründung Israels folgende ethnische Säuberung ist eine Katastrophe, die als Nakba bis heute in das Bewusstsein der arabischen Welt eingebrannt ist – was nun auch international einer immer größeren Öffentlichkeit bewusst wird.

Doch auch die Nakba hat eine lange Vorgeschichte. Beunruhigt von den Berichten, dass eine jüdische Einwanderung aus Europa nach Palästina organisiert werden solle, wandte sich 1899 der Bürgermeister von Jerusalem an den Begründer des Zionismus, Theodor Herzl. In dem Land lebten Menschen, die eine Vertreibung nicht akzeptieren würden, stand im Brief von Jusuf Dija Al-Khalidi an Herzl. Mit den Worten »In Gottes Namen, lasst Palästina in Frieden« endete dieses Schreiben.

Die Khalidis sind eine palästinensische bürgerlich-nationalistische Familie, die alle Auseinandersetzungen in der Region seit dem Ende des 19. Jahrhunderts aus unmittelbarer Nähe verfolgt hat. Ein Nachkomme des Bürgermeisters ist der Historiker Rashid Khalidi, 1948 geboren und bis Oktober 2024 Professor an der Columbia-Universität in New York. Sein Standardwerk zur neueren Geschichte Palästinas ist 2024 in deutscher Übersetzung in einem Schweizer Verlag erschienen. Auf knapp 400 sehr dichten und dennoch flüssig lesbaren Seiten legt er die Geschichte Palästinas seit dem Ersten Weltkrieg bis in die jüngere Gegenwart dar – die jetzt aber schon wie ein Prolog wirkt, denn die Originalausgabe des Buches ist bereits 2020 erschienen.

Khalidi arbeitet auf einer breiten Materialgrundlage heraus, dass das Ziel des Zionismus stets war, ganz Palästina zu besiedeln und in diesem Zusammenhang die arabische Bevölkerung zu vertreiben. Sechs chronologische Wegmarken strukturieren das Buch: Balfour-Erklärung, Nakba, der Krieg von 1967, der Krieg im Libanon und schließlich die beiden Intifadas. Im ersten Kapitel zeigt er, wie der britische Imperialismus, der sich das Land nach dem Ersten Weltkrieg als »Mandatsgebiet« unterstellt hatte, den zionistischen Kolonialismus in der entscheidenden Anfangsphase förderte. »Eine weiße, europäische Siedlerkolonie« sollte entstehen.

Das Projekt musste »zwangsläufig Widerstand hervorrufen«, aber den hielten die Initiatoren mit der damaligen Weltmacht Nummer eins im Rücken für kein echtes Hindernis. Dieser Widerstand nahm rasch auch bewaffnete Formen an, war aber erfolglos, weil, so Khalidis zweite zentrale These, die palästinensische Führung, anders als die in der Hauptfrage einigen Zionisten, in den entscheidenden Phasen politisch passiv, unorganisiert und fraktionell gespalten war. Der Erfolg des Siedlerkolonialismus ist für Khalidi also auch ein Resultat des Versagens der palästinensischen Führung, die zum Beispiel – und das wirkt wie ein Kommentar zu aktuellen Entwicklungen – immer wieder den Fehler gemacht habe, die USA für einen »neutralen Schlichter« zu halten.

Schwerer nachvollziehbar ist Khalidis Befund, dass die »Zwickmühle« der Palästinenser, sich einem spezifischen Siedlerkolonialismus vor Ort und einer imperialistischen Metropole gegenüberzusehen, »einzigartig in der Geschichte des antikolonialen Widerstands« sei. Denn mindestens Irland, wo der Siedlerkolonialismus im 17. Jahrhundert einsetzte, ist ein ähnlicher Fall. Auch Khalidi zieht immer wieder Vergleiche, gerade mit Irland: So weist er darauf hin, dass die systematische Zerstörung der Wohnhäuser von Gegnern der Kolonialmacht eine von London im 19. Jahrhundert in Irland erprobte Methode ist.

Nach etwa zwei Jahrzehnten fuhr London mit Rücksicht auf die britisch-arabischen Beziehungen die Unterstützung für die Zionisten zurück. Zionistische Extremisten wandten sich nun gegen ihre Schutzmacht. Dieser für die weitere Entwicklung bedeutsame Konflikt, der in der Ermordung des britischen Ministers Lord Moyne 1944 in Kairo und im Bombenanschlag auf das King-David-Hotel in Jerusalem 1946, dem größten Terroranschlag dieser Zeit, kulminierte, bleibt bei Khalidi etwas unterbelichtet. Dennoch bietet das Buch dem Leser viele wichtige Einsichten. Vom »demographischen Kleinkrieg« sei es nur »ein kleiner Schritt zu einer Wiederholung der umfassenden ethnischen Säuberungen von 1948 und 1967«, schrieb Khalidi 2020 im Nachwort.

Rashid Khalidi: Der Hundertjährige Krieg um Palästina. Eine Geschichte von Siedlerkolonialismus und Widerstand. Unionsverlag, Zürich 2024, 380 Seiten, 16 Euro

Tageszeitung junge Welt am Kiosk

Die besondere Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

Joerg Carstensen/dpa08.05.2024

Joerg Carstensen/dpa08.05.2024Warum Antizionismus notwendig ist

gemeinfrei02.04.2024

gemeinfrei02.04.2024»Die Araber müssen Platz machen«

picture alliance/CPA Media15.05.2018

picture alliance/CPA Media15.05.2018Die Katastrophe

Regio:

Mehr aus: Politisches Buch

-

Ein Lebenszeichen

vom 06.10.2025 -

Neu erschienen

vom 06.10.2025