Hiroshima und Nagasaki mahnen

Von Igor Kusar, Tokio

Jedes Jahr im August besinnt sich Japan auf seine Vergangenheit. Es sind vor allem drei Daten, die den Medien Gelegenheit geben, auf den Zweiten Weltkrieg einzugehen: die Atombombenabwürfe am 6. und 9. August und das Ende des Krieges am 15. August. Während man sich über die Bedeutung der nuklearen Zerstörung für das Nachkriegsjapan links und rechts des politischen Spektrums in vielen Dingen einig ist, herrscht über die Interpretation des dritten Datums auch achtzig Jahre nach Ende des Krieges ein erbitterter Streit zwischen diversen gesellschaftlichen Gruppierungen. Der berühmteste Brennpunkt dieser Konfliktkonstellation ist der Yasukuni-Schrein für die Kriegstoten im Herzen Tokios.

Rechte und Konservative gedenken hier der Gefallenen, die Japan vor dem Einfall der westlichen Mächte und Kultur geschützt und Asien vom Kolonialismus befreit hätten. Für sie haben die Toten göttlichen Status, der spezieller Verehrung bedürfe. Die Konservativen beharren auf dem Standpunkt, dass in der japanischen Tradition eine spezielle Bande zwischen den Lebenden und Toten besteht, die sich über Generationen hinzieht. Die Lebenden sind zu Dankbarkeit verpflichtet, die sich vor allem an diesem 15. August in verschiedenen Feierlichkeiten im Schrein manifestiert.

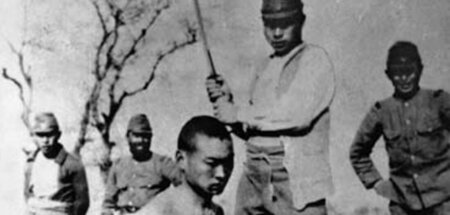

Draußen vor den Toren jedoch herrscht eine andere Stimmung. Da sind es die Linken, die den Ton angeben und gegen die Provokationen der Rechten protestieren. Größter Spaltpilz sind die 14 verurteilten Kriegsverbrecher, die seit 1978 im Schrein verehrt werden – ein Faktum, das vor allem in China und Südkorea für viel Unmut sorgt und zum Eindruck beiträgt, Japans Bußfertigkeit sei mangelhaft. Für die Linke ist der 15. August der Beginn der Nachkriegszeit, die von Frieden, Demokratie und persönlicher Freiheit bestimmt ist, was sich markant vom Zustand der Kriegsjahre abgrenzt. Für sie sind die Gefallenen weniger Helden als Opfer, die vom grausamen Militärregime hintergangen und in einen Krieg hineingezogen wurden, der von Anfang an zum Scheitern verurteilt war und in Asien über zwanzig Millionen Todesopfer forderte. Es sind diese drei Sichtweisen über den 15. August, die sich gegenüberstehen: Shusen (Kriegsende), Haisen (Niederlage) oder Kaiho (Befreiung).

Dass sich diese Positionen in den vergangenen achtzig Jahren nicht angenähert haben, hat viele Gründe. Vor allem aber ist die Sichtweise auf die Kriegsjahre eng verzahnt mit der Interpretation des Nachkriegsregimes, wie es die Rechten nennen. Für sie liegt die Kernidee des Japanertums in der Verehrung des Kaisers, der die feste Bande aller Japaner verkörpert – ein Zustand, wie er vor 1945 vorgeherrscht habe. Dieses japanische Urcharakteristikum sei danach verlorengegangen. An seiner Stelle seien Dekadenz und Materialismus eingekehrt. Der westliche Individualismus nehme immer mehr Überhand, so die pessimistische Kulturkritik. Für viele Rechte hängen diese Misere wie auch die wirtschaftliche Stagnation eng zusammen mit fehlendem Stolz und Patriotismus, die durch Umerziehung von seiten der USA in der Besatzungszeit ausgetilgt worden seien.

Nach außen geben sich die Konservativen meist fromm und akzeptieren die Friedensbedingungen, wie sie ihnen die USA im sogenannten Friedensvertrag von San Francisco vordefiniert haben. Der Vertrag trat 1952 in Kraft. Nach innen aber verurteilen sie scharf jede »Verunreinigung« der japanischen Geschichte, wie sie die Linken und Progressiven mit ihrer Kritik am Kriegsregime angeblich begehen. Dieser Streit spiegelt sich in der Haltung gegenüber zwei Statements der japanischen Regierung in den 1990er Jahren wider: dem Geständnis von Kono Yohei 1991, die Kaiserlich Japanische Armee habe Frauen direkt gezwungen, als Sexsklavinnen in Kriegsbordellen zu arbeiten, und der Entschuldigung von Murayama Tomiichi 1995 für die japanischen Kriegsverbrechen in Asien. Für die Rechten beleidigen diese beiden Erklärungen das japanische Volk und geben die historische Wirklichkeit verzerrt wieder. Trotz vieler Beweise namhafter Historiker für die Breite der japanischen Kriegszerstörungen in Asien kommt es immer wieder zu Kontroversen über Zahlen und Fakten, was bis zur totalen Leugnung – etwa im Fall des Nanjing-Massakers – geht. Die rechte Sichtweise wird dabei aus einer Mischung aus Wunschdenken und enger Fokussierung auf einige wenige Quellen charakterisiert.

Erfolgreiche »Umerziehung«

Die Entschuldigung von Murayama war die erste sogenannte Danwa (offizielle Erklärung). Dabei erinnern amtierende Premierminister am 15. August an die Kriegsjahre. 2005 war die Reihe an Koizumi Junichiro, und 2015 gab es eine Erklärung von Abe Shinzo. Letzterer war für seine harte Linie bekannt und hielt seine Wortwahl absichtlich vage. Dieses Jahr war man gespannt darauf, ob der amtierende Premier Ishiba Shigeru eine weitere Danwa folgen lassen würde. Rechte machten Druck auf ihn, dies zu unterlassen, habe doch ihr früherer Leader Abe alles gesagt, was es zu sagen gebe. Und tatsächlich enthielt sich Ishiba der Versuchung und beließ es bei einer schlichten Rede, bei der er vor allem vom japanischen Bedauern für das angerichtete Leid in Asien und von den Lehren daraus sprach.

Oft wird die japanische Erinnerungskultur mit dem Ausdruck »Vergessen und vergeben« umschrieben: die eigenen Kriegsverbrechen vergessen und die von den USA angerichteten Verwüstungen vergeben. Und tatsächlich fehlt den Japanern in vielen Bereichen der Wille, die Kriegsverbrechen vollumfänglich zuzugeben, um endlich einen Schlussstrich unter die Nachkriegszeit ziehen zu können. Im Schulunterricht kommt der Zweite Weltkrieg nur am Rande vor, und die neuere Geschichte ist kein Teil des Alltagsgesprächs. Die japanische Elite hat sich zu den Kriegsverbrechen bis in die 1990er Jahre komplett in Schweigen gehüllt.

Andererseits haben die Japaner bis weit in rechte Kreise hinein von Anfang an nie große Animositäten gegenüber den USA gehegt: Dafür waren sie vor allem in den ersten Nachkriegsjahren zu schwach und zu schockiert, so dass sie der US-Interpretation des Krieges und dem Besatzungsregime wenig entgegensetzen konnten. Für die USA war der Zweite Weltkrieg der Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen universellen moralischen Werten und einem ruchlosen Faschismus. Deshalb war es für sie klar, dass der Krieg bis zum totalen Sieg ausgefochten werden musste, was eine bedingungslose Kapitulation der Faschisten voraussetzte. Kompromisse sollten und durften nicht eingegangen werden.

Und die Okkupationszeit, die von Anfang an angedacht war, sollte die Aufgabe haben, das Volk umzuerziehen, die vorherrschende Ordnung zu reformieren und die Japaner in fried- und demokratieliebende Menschen zu verwandeln. Aus Sicht der USA war ihr Projekt sehr erfolgreich und hatte Modellcharakter. Deshalb verzeihen sie den Japanern auch etwelche Abweichungen vom demokratischen Kurs oder nationalistische Eskapaden.

Doch die Formulierung »Vergessen und vergeben« greift zu kurz, behauptet etwa der namhafte Philosoph Karatani Kojin. Er verweist auf die japanische Friedensverfassung, die seit Beginn ihrer Gültigkeit nicht ein einziges Mal revidiert worden sei, obwohl große Teile der japanischen Dauerpartei, der konservativen Liberaldemokratischen Partei (LDP), bereits in den 1950er Jahren eine teilweise Rückkehr zum Vorkriegsjapan inklusive Remilitarisierung und Einschränkung der Rechte von Frauen propagierten. Japan hat es geschafft, seit 1945 in keinen Krieg direkt hineingezogen zu werden, und die schulische Friedenserziehung hat große Teile der Nachkriegsgeneration geprägt. Dies sei größtenteils der Verdienst ihrer Zivilgesellschaft, die vom Kriegstrauma geläutert ihre eigene Art der Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs habe, meint Karatani. Und er erwähnt nochmals die Friedensverfassung, die die japanische Haltung zu Krieg und Frieden am besten widerspiegele. Trotzdem ist man in der japanischen Friedensbewegung der Meinung, Japan könne von der deutschen Art der Selbstreflexion, wie sie bis vor einigen Jahren vorherrschte, lernen.

Neues Selbstvertrauen

Trotz einer breiten Akzeptanz der Niederlage in der japanischen Bevölkerung und der darauffolgenden Friedensgläubigkeit war der 15. August 1945 ein gewaltiger Einschnitt, der die damalige moralische Ordnung und das Selbstvertrauen der Japaner erschütterte. Die nationalen Ideale der Kriegsjahre mussten von einem Tag auf den anderen über Bord geworfen werden, was Narben in der kollektiven Psyche hinterlassen hat. Trotz einer natürlich gewachsenen Resistenz gegenüber Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Unwettern, die Japan immer wieder erschüttern, plagen die Japaner bis heute ein Bewusstsein der Verletzlichkeit und eine tiefsitzende Angst.

Der Inselstaat hat sich nach 1945 auf den Wiederaufbau konzentriert und in den 1950er Jahren als Friedensnation neues Selbstvertrauen gewonnen. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung ab 1960 kehrte auch ein gewisser Stolz zurück. Die Kriegsniederlage war vielerorts auf den im Vergleich zu den USA mangelnden technischen Fortschritt zurückgeführt worden. Entwicklungen in diesem Bereich sollten neues Selbstbewusstsein fördern. In den 1980er Jahren wurde Japan dann als die Zukunftsnation gehandelt und als Nabel der technifizierten Welt bezeichnet. Doch selbst in diesen rosigen Zeiten spürte man ein Unbehagen mit der neuen Rolle in der Weltgemeinschaft. Japan mag wirtschaftlich ein Riese gewesen sein. Politisch blieb es ein Zwerg. Die Japaner taten sich schwer damit, auf der globalen diplomatischen Bühne keine Rolle zu spielen und stets im Schatten der USA zu stehen.

Die Reintegration war nur halb geglückt, und das Land führte ausgiebige Diskussionen darüber, welches nun sein richtiger Platz in der Weltgemeinschaft sei. Hinzu kommt das vorherrschende Unbehagen mit der Moderne und der westlichen Kultur, seit diese vor 170 Jahren Einzug gehalten haben. Dies führt immer wieder zu Gegenreaktionen, die eine Neubewertung des Japanertums und einen verstärkten Nationalismus zur Folge haben. Am besten verdeutlicht diese Gemengelage der japanischen Erinnerungskultur im Zusammenhang mit dem Nachkriegsjapan wohl die hiesige Popkultur, die sehr breit konsumiert wird.

Dabei gehen die Darstellungen des Zweiten Weltkriegs weit über die Stereotypen hinaus, die den Japanern nachgesagt werden: Durch das brutale Ende des Krieges und die Atombombenabwürfe würden sie sich vor allem als Opfer sehen und ihre Rolle als Täter ausblenden. Einige der berühmtesten Mangakünstler wie Ishinomori Shotaro haben die Schrecken des Krieges mit seinen Greueltaten im Detail geschildert. Andererseits zeigt die Breite der Werke, die den Krieg heroisieren und das alte Kaiserreich nostalgisch verklären, dass in den Japanern eine geradezu mystische Vergangenheitsverklärung weiterlebt. Der Traum von einer Neubelebung der früheren Macht, die sich künftig über die USA, über alle, stellt, scheint bei vielen Japanern lebendig zu sein.

Die angeschlagene Psyche äußert sich in der Popkultur etwa im Fokus auf Endzeitvisionen und Darstellungen der Apokalypse. Zwar kennen viele Länder dieses Phänomen, doch in Japan gehören Werke dieses Genres zu den berühmtesten überhaupt. An erster Stelle stehen sicherlich die Animes von Miyazaki Hayao, in denen die Menschen mit einer verseuchten Welt zu Rande kommen müssen. In »Nausicaä aus dem Tal der Winde« etwa ist nach dem Zusammenbruch der Zivilisation ein Großteil der Erde von einem riesigen, giftigen Pilzwald bedeckt. Die Titelheldin Nausicaä versucht dabei, die sich bekriegenden Nationen vor der totalen Zerstörung zu retten. Doch auch »Mangagott« Tezuka Osamu hat sich des Themas angenommen, etwa in seinem Werk »Kitarubeki Sekai«. Nimmt man die Welt der Popkultur ernst, dann offenbart sie Tiefenschichten der japanischen Psyche, die den Rahmen der gängigen Bilder über die japanische Kriegsverarbeitung sprengen und neue Sichtweisen zu Tage fördern.

75 für 75

Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

Lisa Marie David/REUTERS12.07.2024

Lisa Marie David/REUTERS12.07.2024China im Visier

Wikimedia Commons03.06.2017

Wikimedia Commons03.06.2017Wende im Pazifikkrieg?

Navy/National Archives/Reuters10.12.2016

Navy/National Archives/Reuters10.12.2016In bequemer Handgranatenwurfweite

Mehr aus: Wochenendbeilage

-

»Die Linke ist Staffage, einige sind Komplizen, andere Statisten«

vom 30.08.2025 -

Krieg nach Europa zurückgebracht

vom 30.08.2025 -

Die Wacht an Rhein und Main

vom 30.08.2025 -

Blaues Wunder

vom 30.08.2025 -

Kreuzworträtsel

vom 30.08.2025