Die goldenen Regeln der Guerilla

Von Stefan Ripplinger

Es ist ein verbreitetes Übel, dass Revolutionäre im Alter kulturkonservativ werden. Es sei deshalb gar nicht abgestritten, dass auch Régis Debray, der am 2. September 85 wird, von diesem Übel befallen ist. Und doch ist er der Konservative, der mit glänzenden Einfällen beschenkt, die nicht alle für den politischen Alltag zu brauchen sind, aber doch auf unsere grausame Zeit ein Schlaglicht werfen. Nehmen wir sein letztes Buch, das den bezeichnenden Titel »Riens« (2025) trägt: Eine Welt bestehe aus allem, ein Leben aus Nichtigkeiten (riens), heißt es darin.

Das könnte eine allgemeingültige Wahrheit sein, ist aber eine überraschende Behauptung von einem, dessen Leben wir uns als eine Folge von Sensationen vorstellen könnten. Debray, der bei dem heterodoxen Marxisten Louis Althusser studiert, lernt schon mit Mitte Zwanzig Fidel Castro und Che Guevara kennen, begleitet die Guerilla in Bolivien, wird aufgegriffen und entgeht nur mit knapper Not dem Todesurteil. Nach drei Jahren Zuchthaus kommt er frei. »Den Aufenthalt im Gefängnis gibt es kostenlos«, scherzt er in »Riens«, »dann wird er produktiv, und am Ende kann man diese Bildungseinrichtung gar nicht genug empfehlen.«

Debray diskutiert mit Salvador Allende die Möglichkeiten und Gefahren einer parlamentarischen Revolution (»Der chilenische Weg«, 1972), plant mit der Revolutionärin Monika Ertl die Entführung des Folterers Klaus Barbie aus Bolivien, begleitet die Revolution der Sandinisten 1979. Wenig später wird er außenpolitischer Berater von Präsident François Mitterrand, weil er zum Schluss gekommen ist, es könne einer in Lateinamerika nur Revolutionär, in Europa nur Reformist sein.

Aus der französischen Regierung tritt er im Oktober 1989 unter Protest aus. Anlass ist, dass die sterblichen Überreste des Europapolitikers Jean Monnet (1888–1979) in das Pantheon überführt werden. Debray soll die Totenrede halten. »Aber Monnet war doch ein amerikanischer Agent!«, erregt er sich noch Jahrzehnte später in einem Fernsehinterview über dieses unsittliche Ansinnen. (»Qui êtes-vous, Régis Debray?«, 2020)

In diesem einen Leben scheinen also mehr Erfahrungen und Widersprüche zu stecken als in einem Dutzend anderer, doch er erkennt in ihm nur den »unerbittlichen ›capitis deminutio‹ der Überlebenden« (»capitis deminutio« hieß im alten Rom der Verlust der Rechtsfähigkeit).

»Sie haben ihre Verbrechen gewählt«

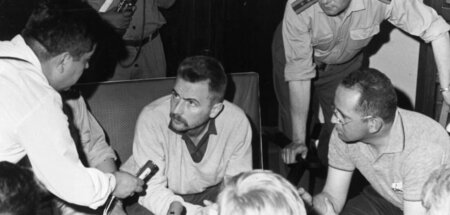

Zum Überlebenden wird Debray spätestens am 10. Oktober 1967, als er, seit Ende April in bolivianischer Haft, von der Hinrichtung Che Guevaras am Vortag erfährt. Es sei »mein größter Schmerz, nicht an seiner Seite gestorben zu sein«, erklärt er. Nachdem Debray sich in den Wochen davor mit Guevara und seiner Guerilla getroffen hat, blasen am 23. April die Nachrichtenagenturen AP und AFP heraus, ein französischer Guerillero namens »Debray oder Lebrey«, der Fidel Castro sehr nahe gestanden habe, sei bei einem Zusammenstoß mit den Regierungstruppen getötet worden. Die vom Militärregime lancierte Meldung soll dem Gefangenen sein völliges Abgeschnittensein von der Welt vor Augen führen und ihn so zu Auskünften erpressen.

Debray berichtet davon, dass er einem exilkubanischen Offizier der CIA vorgeführt wird, der sich »Doktor Gonzalez« nennt und ihm die Freilassung verspricht, wenn er bereit sei, sich von Castro, Guevara und dem Kommunismus loszusagen. Es zeigt sich, dass die CIA dank der Aussagen von Aussteigern über die Manöver der Guerilla genauestens im Bilde ist. Dennoch streut man das Gerücht, Debray hätte Guevara verraten. »Das Anschwärzen gehört zum Abc der Aufstandsbekämpfung«, wird Debray trocken bemerken.

Im Prozess, der im September beginnt, streitet er zwar ab, selbst an der Guerilla beteiligt gewesen zu sein, aber als ein naiver Journalist, der zwischen die Fronten geraten ist, will er durchaus nicht gelten. »Ich bin moralisch und politisch mitverantwortlich für die Taten meiner Genossen in der Guerilla«, erwidert er seinen Anklägern, und es sei eine »allzu große Ehre, die Sie mir angedeihen lassen, wenn Sie mich für etwas bestrafen, was ich gar nicht getan habe, doch jetzt mehr als zuvor tun will«. Ihn empört es keineswegs, dass das Regime ihn züchtigen will. Es sei doch dasselbe Regime, das wenige Monate zuvor 150 aufständische Bergleute niedermetzeln ließ. »Sie haben Ihre Verbrechen gewählt, ich die meinen. Das ist alles.« Das Urteil lautet auf 30 Jahre Haft.

Der Prozess findet unter den Augen der Weltöffentlichkeit statt; Debrays Mutter, der Philosoph Alain Badiou, der Filmemacher Chris Marker und andere Freunde und Unterstützer sind nach Bolivien geeilt. Der Reporter der Monde wird vom Regime ausgewiesen, weil er in seinem Bericht beiläufig festhält, dass die gepanzerten Wagen, in die die bolivianische Polizei ihre Opfer wirft, ein Geschenk der USA sind. Jean-Paul Sartre erklärt, was das Regime Debray vorwerfen könne, sei einzig und allein sein Text »Revolution in der Revolution?«. Das stimmt zweifellos, die Broschüre, 1966 geschrieben, seit Anfang 1967 verbreitet, ist das Werk eines Revolutionärs, und der Revolutionär, egal, woher er kommt und was er tut, gilt, so Sartre, »einer lateinamerikanischen Regierung als der Feind Nummer eins«.

Aufstand als Kunst

Debrays Text, so revolutionär er ist, ist zugleich verstörend unpolitisch. Er verteidigt nicht nur Guevaras Kampfmethode des »Foquismo«, also des Operierens in kleinen Kampfgruppen, er setzt diese Methode auch von der leninistischen, maoistischen und trotzkistischen ab und behauptet, sie sei die einzige, die den geographischen, demographischen und soziologischen Gegebenheiten in Lateinamerika Rechnung trage.

Immerhin möchte er die Kubanische Revolution ein wenig auf Leninismus frisieren, dem Voluntarismus nicht völlig fremd ist. Lenin erklärt, dass man »der Revolution nicht treu bleiben kann, wenn man nicht den Aufstand als eine Kunst betrachtet« (»Marxismus und Aufstand«, 1917). Zu dieser Kunst gehöre es, sich weder auf eine Verschwörung noch auf eine Partei, sondern auf die »fortgeschrittenste Klasse« zu stützen. Es gelte, den »Wendepunkt« abzupassen, an dem die »Schwankungen in den Reihen der Feinde« am größten sind. Bestehen diese Voraussetzungen, kann der Aufstand gelingen. Daran, dass er von einer avantgardistischen Partei geleitet werden muss, besteht allerdings kein Zweifel.

Während Debray zugibt, jeder Aufstand müsse das Volk in seinem Rücken wissen, und es komme auf den entscheidenden historischen Moment an, weicht er in puncto Partei von Lenin weit ab. Ganz im Sinn von Castro und Guevara erklärt er, die revolutionäre Armee entstehe vor einer Partei, ja, die Partei gehe aus der Armee hervor, so wie sie selbst aus der Guerilla hervorgegangen ist. Die Guerilla sei idealerweise die im Entstehen begriffene Partei, sie komme aus den Bergen und aus den Wäldern, niemals aus den Städten, in denen sich der Revolutionär nach getaner Arbeit im Schaumbad entspannen könnte. Nein, sie ist eine Schule der Entbehrung, »pur et dur« (rein und hart), und ihre drei »goldenen Regeln« sind: »stete Wachsamkeit, stetes Misstrauen, stete Beweglichkeit«.

Wenn Lenin betont, in der revolutionären Situation seien lange Reden »überhaupt unangebracht«, stimmt ihm Debray, der zur Schule der antiintellektuellen Intellektuellen gehört, allzu gerne zu. Es mag, schreibt er, lehrreiche, geradezu demokratische Diskussionen im Guerillalager zwischen Bauern, Arbeitern und Lehrern geben, aber die Entscheidung treffe am Ende der erfahrene Führer des »foco«, also des militärischen Trupps (von je 30 bis 50 Mann). Diesem Führer stehe es gut an, wenn er, wie Castro, erst Helden der Befreiung wie José Martí oder Simón Bolívar und erst später Karl Marx gelesen habe. Der Revolutionär muss sein eigenes Gelände besser kennen als die Geschichte.

Das lateinamerikanische Gelände sei anders geartet als das chinesische oder vietnamesische. Und es gebe noch einen weiteren Unterschied: Die maoistische Befreiungsarmee baue sich von der Basis her, die lateinamerikanische von der Spitze her auf. Die seltsam elitäre Kritik an jeglicher Basisarbeit erläutert er in seiner Polemik gegen das trotzkistische und syndikalistische Vorgehen, das Bildung von Parteigruppen, Komitees, Versammlungen und schließlich Demonstrationen sowie Streiks vorsieht. Das heiße doch nichts anderes, höhnt Debray, als die Aufständischen auf den Präsentierteller zu setzen und zum Abschlachten freizugeben. »Immerzu sollen die Massen ihre Köpfe hinhalten. Unsere Theoretiker treiben sie in den Selbstmord und singen ihnen dabei Loblieder.«

Debrays Büchlein gibt viele Anstöße für den Aufstand, aber bleibt undeutlich in der Frage, weshalb er geführt werden muss und was sein Ziel ist. Mao sagt, die Politik lenke das Gewehr, bei Debray verhält es sich gerade umgekehrt: Erst spricht das Gewehr, dann die Partei. Zugegeben, auf Kuba ist es gelungen. Was anfangs nicht in einer klar bestimmten Weise politisch, sondern einfach nur rebellisch ist, nimmt sozialistische Formen an: »So wie die Kubanische Revolution erst nach einem Jahr sozialistischer Praxis offiziell sozialistisch genannt wurde, so kam der Name der Partei erst drei Jahre, nachdem die proletarische Partei in Uniform Bestand hatte.«

Modell Résistance

Ein unterdrücktes Volk erhebt sich, ohne danach zu fragen, wie anderswo Revolutionen geführt worden sind. Es verteidigt sein Land, nicht die Menschheit, auch wenn es ihr am Ende nützen mag. Es kennt seine Dichter und ignoriert die marxistische Literatur. Dieser Linkspatriotismus findet sich überall bei Debray und nimmt im Alter linksgaullistische Züge an (er bleibt ein enragierter Gegner der NATO). Sein Gaullismus erklärt sich möglicherweise aus der Geschichte seiner Eltern, die beide Anwälte, beide konservativ, beide in der Résistance sind. Die Résistance ist ein fast alle politischen Fraktionen übergreifendes Unterfangen. Kommunisten und Anarchisten sind an ihr ebenso beteiligt wie die Monarchisten der Action française. »In der Kommune von Paris hat Marx nur das Schema ›Proletariat gegen Bourgeoisie‹ gesehen und darüber vergessen, dass es sich auch um Patrioten handelte, für die die Partei der Ordnung, welche sich in Versailles verschanzt hat, zuerst und vor allem (wie 1940) eine Partei des Verrats war.« (»D’un siècle l’autre«, 2020)

Debray erinnert sich in Christian Baudissins Dokumentarfilm »Gesucht: Monika Ertl« (1989), er habe mit Ertl auch deshalb die Entführung von Klaus Barbie geplant, um eine Verbindung zwischen der Résistance und dem lateinamerikanischen Befreiungskampf herzustellen. Barbie, der grausame Chef der Gestapo in Lyon, ist über die »Rattenlinie« nach Bolivien gelangt, wo er sich mit Monika Ertls Vater, einem den Nazis nahestehenden Filmemacher, anfreundet. Freimütig räumt Barbie ein, Mitglied der SS gewesen zu sein, was, berichtet Vater Ertl, in deutschsprachigen Kreisen Boliviens als Ausweis von »Tüchtigkeit« gilt. Vor Ort steht Barbie nicht nur in Diensten des US-amerikanischen und deutschen Geheimdienstes, sondern auch des bolivianischen Regimes, das er bei der Eliminierung der Aufständischen berät. Die Häscher, die Guevara zur Strecke bringen, sind durch seine Lehre gegangen. Den berüchtigten Foltermeister Joaquín Zenteno Anaya darf man sich als einen bolivianischen Barbie vorstellen. Als Barbie selbst 1983 nach Frankreich ausgeliefert wird, hat wiederum Debray, damals Regierungsberater, seine Finger im Spiel.

Es scheint für ihn keinen Widerstand ohne eine Verantwortung für das Ganze zu geben. Dieses Ethos deutet sich schon bei dem Zwanzigjährigen an, der in Jean Rouchs und Edgar Morins bewundernswertem Dokumentarfilm »Chronik eines Sommers« (1960) auftritt. Der Film führt Arbeiter, Intellektuelle, Männer und Frauen aus Frankreich, aber auch Afrika zum Gespräch zusammen. Zwei Mitwirkende, die KZ-Überlebende Marceline Loridan und der spätere Künstler Jean-Pierre Sergent, beteiligen sich am Jeanson-Netzwerk, das die algerische Befreiungsbewegung FLN unterstützt. Sergent, der mitunter Geldkoffer für die FLN transportiert, muss, nachdem das Netz aufgeflogen ist, nach Belgien fliehen. All das kann im Film nicht einmal angedeutet werden. Aber die Frage, ob man sich der Einziehung in die Kolonialistenarmee verweigern soll, wird offen diskutiert.

Auch der junge Debray ist für Kriegsdienstverweigerung, die damals mit vielen Jahren Zuchthaus bestraft wird, und er gibt seiner Entscheidung einen bemerkenswert moralischen Einschlag: Er fühle sich als Franzose mitverantwortlich für den grässlichen Algerienkrieg. Die eigene Mitschuld (oder die Schuld der Eltern) ist als Motiv unter Revolutionären oder Revolutionärinnen kaum verbreitet, aber hat Monika Ertl und Régis Debray miteinander verbunden. In seinem Roman »Ein Leben für ein Leben« (1977), der subtil beginnt und trivial endet (Belletristik gehört nicht zu Debrays Stärken), hat er Ertl und sich selbst als zwei Menschen beschrieben, die mit ihrer Vergangenheit brechen wollen. »Ich habe meine Doppelgängerin gefunden.« Ertls schwierige Vergangenheit ist weniger der Nazismus des Vaters als vielmehr Bolivien, wo ihr erster Mann Münzen unter die Bettler streut, weil es ihn königlich amüsiert, wie sie sich in den Dreck werfen müssen. Sie nimmt die Schuld auf sich und geht unter, Debray dagegen erinnert sich mitten in den revolutionären Auseinandersetzungen daran, dass er Franzose ist, und kehrt als Überlebender zurück, auf dem fortan der »capitis deminutio« lastet.

»Es wird behauptet«, erklärt er zehn Jahre später, »ich sei 1940 in Paris geboren worden und von französischer Nationalität. Das ist falsch. Geboren wurde ich viel später, schubweise und immer außerhalb von Frankreich. Franzose wurde ich erst kürzlich.« (»Les Masques«, 1987) Geburten seien Grenzüberschreitungen, geboren worden sei er zum ersten Mal 1960 in New York, als er in einem billigen Hotel die Schwulen unter der Dusche ficken sieht, zum zweiten Mal, als er 1963 in Venezuela mit Untergrundkämpfern Coca kaut, und zum dritten Mal 1967 in Bolivien, wo es, wie schon angedeutet, zu einer Art Totgeburt kommt.

In seinen »Antimemoiren« (1967) reimt der Romancier und spätere Kulturminister André Malraux: »Dans la Résistance j’ai épousé la France.« (In der Résistance habe ich mir Frankreich zu eigen gemacht.) Der Satz könnte von Debray stammen, der selbst manchmal einen Malrauxschen Ton anschlägt: »Der Geist von Malraux wird uns auf den Pfaden unserer Geschichte, quer über die Trümmer unserer Hoffnung stets voranschreiten.« (»Éloges«, 1986) Und doch besteht ein Unterschied zwischen beiden: Der eine, Malraux, hat sein Leben maßlos vergrößert, der andre, Debray, das seine maßlos verkleinert. In »Ein Leben für ein Leben« lässt er seinen Protagonisten kokett klagen, auch er habe doch »ein klein wenig Schicksal« verdient.

Davon abgesehen, verlaufen die Wege der beiden Intellektuellen verblüffend ähnlich: Sie sind beide erst kämpferische Kommunisten, dann Gaullisten, sie sind scharfzüngige Extremisten, die die schalen Kompromisse des Staatsdienstes nicht scheuen. Sie schreiben Romane und Essays und verfolgen, als Amateure, ein wissenschaftliches Spezialinteresse: Bei Malraux ist es eine erst in letzter Zeit gewürdigte Erforschung und Systematisierung des Bildes (die sich interessanter als die von Aby Warburg liest), bei Debray heißt das Orchideenfach »Mediologie«.

Unvollständige Gesellschaft

Die Mediologie ist definiert als die »Disziplin, die anhand der technischen Strukturen der Übermittlung die höheren sozialen Funktionen untersucht«. (»Manifestes médiologiques«, 1994) Mit den Strukturen der Übermittlung sind sämtliche Kommunikationstechnologien vom Buch bis zum Internet gemeint. Was Inhalte transportiert, siegt bei Debray über die Inhalte; Medium wird »Message«. Doch anders als andere Theoretiker der medialen Infrastruktur – Marshall McLuhan, Friedrich Kittler, Bruno Latour – kommt es Debray vor allem auf gesellschaftliche Macht an.

Beispielsweise könne ein Intellektueller Macht ausüben – und zwar weniger als Person, mehr als Funktion (des ideologischen Apparats), zusammen mit der Hochschule, an der er lehrt, mit den Kongressen, auf denen er auftritt, mit dem Verlag, der seine Bücher verbreitet, mit dem Fernsehen, in dessen Talkshow er Gast ist und so weiter. Michel Foucault, kritisiert Debray, habe immerzu von Macht gesprochen, nur nicht von der eigenen (beispielsweise als Professor am Collège de France). Die Kritik ist berechtigt, doch auch Debray kann und will nicht erklären, wie und zu welchem Ende Macht entsteht; ein solcher verkürzter Materialismus ist bei einem Schüler Althussers einigermaßen erstaunlich.

In dem Gewirr an Gedanken, die er zum Thema ausgesponnen hat, findet sich ein überaus anregender. Für dessen Entfaltung missbraucht er den Unvollständigkeitssatz des Mathematikers Kurt Gödel. Debray fragt nach der Religion. Sie ist im sozialen Gewebe das Element, das, wie in dem von Gödel beschriebenen formalen System, weder beweisbar noch widerlegbar ist. Dieses fremde Element aber könne dasjenige sein, das »innerhalb der Gesellschaft nicht von der Gesellschaft ist und durch das allein eine Gesellschaft zur Existenz gelangen kann«. (»Le Scribe«, 1980)

Wohlgemerkt, Debray ist ein erklärter Laizist, der Mädchen verbieten will, in Schulen Schleier zu tragen. Aber er vermutet, dass alle gesellschaftlichen Systeme eine Art Über-Sinn produzieren müssen, der ihre Einheit stiftet. Dieser Über-Sinn ist mehr als eine Ideologie, er ist, wie der marxistische Systemtheoretiker Yves Barel (»La société du vide«, 1984) schreibt, eine »Transzendenz«. Barel, den weniger die Religion als die Ökonomie beschäftigt, bemerkt, wer (wie in der Epoche von Margaret Thatcher üblich) behaupte, Politik spiele im modernen Wirtschaftsleben keine Rolle, treibe gerade so Politik. Auch gebe es »keine herrschende Klasse ohne Projekt«, mag das Projekt auch allein darin bestehen, die eigene Macht zu erhalten. Die Neoliberalen jagten die Transzendenz zur Tür hinaus, aber sie komme durch die Hintertür wieder herein.

Régis Debray hat sich darüber beschwert, dass er nie erwähnt wird, wenn von der inzwischen untergegangenen »French Theory« die Rede ist. Möglicherweise ist das sein größter Erfolg. Wie Malraux versteht er sich auf die große Kunst, sich unmöglich zu machen. Er scheidet aus dem ideologischen Staatsapparat aus, indem er so unseriös wie möglich auftritt und allem, was er einst behauptet hat, leidenschaftlich widerspricht. Auf diese Weise hat er – und mit erstaunlicher Beharrlichkeit – drei unverzichtbaren Tugenden gehuldigt: Wachsamkeit, Misstrauen, Beweglichkeit.

Zahlreiche Werke von Régis Debray sind ins Deutsche übertragen worden, darunter die Schriften »Revolution in der Revolution?«, die 1967 im Münchener Trikont-Verlag erschien, »Der chilenische Weg« 1972 bei Luchterhand und 1979 der Roman »Ein Leben für ein Leben« in der Edition Gebühr bei Claassen. Die neuesten Veröffentlichungen sind »Brief an einen israelischen Freund« und »Lob der Grenze«, die 2011 und 2016 im Hamburger Laika-Verlag erschienen.

Stefan Ripplinger schrieb an dieser Stelle zuletzt am 23. Juli 2025 über den Verbrecher, Polizisten und Unternehmer Eugène-François Vidocq: »Gefangener oder Gefängniswärter«

75 für 75

Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

-

Leserbrief von Onlineabonnent/in Joachim S. aus Berlin (2. September 2025 um 15:17 Uhr)Nicht nur mit dem Artikel, sondern auch mit Debray hätte ich so meine Schwierigkeiten. Wenn es der geistreichste Intellektuelle Frankreichs im Alter vor allem versteht, sich unmöglich zu machen, so unseriös wie möglich aufzutreten und allem, was er einst behauptete, leidenschaftlich zu widersprechen, ist er gewiss eine schillernde Figur. Ob er dabei wirklich Wesentliches dazugelernt oder einfach nur auf jenem absteigenden Ast Platz genommen hat, auf dem schon genügend andere intellektuelle Revoluzzer sitzen: Aus diesem Artikel erfährt man es nicht. Und was wir von ihm lernen sollten, leider auch nicht.

- Antworten

Ähnliche:

Jonathan Drake/REUTERS15.07.2022

Jonathan Drake/REUTERS15.07.2022Bolton schenkt reinen Wein ein

Mariana Bazo/REUTERS23.11.2019

Mariana Bazo/REUTERS23.11.2019Prinzipien der Solidarität

Oswaldo Rivas/REUTERS19.12.2018

Oswaldo Rivas/REUTERS19.12.2018Zerrissenheit eines Kontinents