Historische Spiegelungen

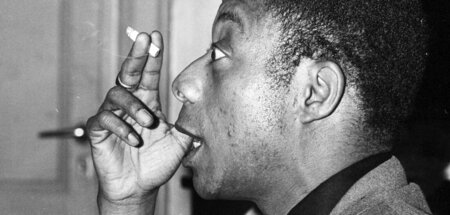

Von Jürgen HeiserWie viele Intellektuelle in den USA stand auch der Schriftsteller James Baldwin (1924–1987) Israel zunächst positiv gegenüber, verstand er doch Israel als Staat der vom deutschen Faschismus verfolgten und vernichteten Juden. Erst nachdem er die Unterdrückung der palästinensischen Bevölkerung unter der Besatzung Israels in den 1960er Jahren selbst erlebt hatte, setzte sich Baldwin mit der Ideologie des Zionismus auseinander und versuchte, sein Verhältnis zum Staat Israel neu zu definieren.

Im Februar 1948 veröffentlichte der afroamerikanische Schriftsteller seinen ersten längeren Essay »From the American Scene: The Harlem Ghetto. Winter 1948« in Commentary, der Zeitschrift des American Jewish Committee.¹ Das Thema: die Lage der schwarzen Bevölkerung in seinem Geburtsort Harlem, New York. Als desolat beschrieb er die Verhältnisse zum einen wegen des sozialen Elends, miserabler Wohnverhältnisse und hoher Lebenshaltungskosten. »Harlem hat sich, zumindest physisch, zu Lebzeiten meiner Eltern und auch zu meinen eigenen nur wenig verändert. Damals wie heute sind die Gebäude alt und dringend reparaturbedürftig. Die Straßen sind überfüllt und schmutzig. Es gibt zu viele Menschen pro Wohnblock.«

Desolat zum anderen wegen des virulenten Rassismus, der auch das Verhältnis von Schwarzen und Juden trübe, so Baldwin. Die systemische Diskriminierung spiele zwei unterdrückte Minderheiten gegeneinander aus: »Sie wagen es nicht, einander zu vertrauen – der Jude, weil er glaubt, auf der amerikanischen sozialen Leiter höher klettern zu müssen, und der nichts zu gewinnen hat, wenn er sich mit einer Minderheit identifiziert, die noch weniger geliebt wird als er.« Schwarze befänden sich in einer noch weitaus prekäreren Position und »können niemandem wirklich trauen«.

Schwarze und Juden

Aus diesem Grund befasste sich Baldwin in »The Harlem Ghetto« in weiten Teilen mit den Beziehungen zwischen Schwarzen und Juden und kritisierte neben ihren politischen vor allem ihre geistlichen Anführer. In religiöser Hinsicht, so Baldwin, identifizierten sich die Afroamerikaner mit den Hebräern des Alten Testaments: »Es ist das Alte Testament, an das man sich klammert und aus dem man am häufigsten predigt. Es liefert das emotionale Feuer und seziert den Schmerz des Sklavendaseins.« Doch für Afroamerikaner sei genau diese Identifikation mit den alten Hebräern zu einer Quelle der Bitternis geworden. Jüdische Geschäftemacher in Harlem seien mitschuldig an der Ausbeutung der Schwarzen durch die Weißen. Sie würden daher »auch mit der Unterdrückung identifiziert und dafür gehasst«.

Dass der Schwarze religiös sei, fand Baldwin unstrittig, »das heißt, er fürchtet sich vor dem Gott, den unsere Vorfahren uns mit auf den Weg gaben und vor dem wir alle noch zittern«. In Harlem gebe es wahrscheinlich mehr Kirchen als in jedem anderen sozialen Ghetto dieser großen Stadt, »und einige von ihnen sind jeden Tag mit betenden Menschen gefüllt«, was auf »eine ziemlich verzweifelte emotionale Lage« hinweise.

Für Baldwin ist dies »ein Aspekt des ambivalenten Verhältnisses« der Schwarzen zu den Juden: Denn obwohl der traditionelle Vorwurf christlicher Gläubiger, »dass die Juden für den Tod Christi verantwortlich seien, weder in Frage gestellt noch angezweifelt« werde, schließe der Begriff »Jude« in diesem Kontext »alle Ungläubigen weißer Hautfarbe ein, die den Erlöser nicht angenommen haben«.

Im Widerspruch dazu identifizierten sich Schwarze in den USA fast vollständig mit dem Schicksal der Juden. Die frommsten unter ihnen fühlten selbst wie Juden und warteten darauf, dass Moses sie aus Ägypten hinausführen werde: »Wie Israel auserwählt wurde, so halten auch sie sich für auserwählt. Die Bilder des leidenden Christus und des leidenden Juden verbinden sich mit dem Bild des leidenden Sklaven, und sie sind eins: Das Volk, das in der Finsternis wandelte, sah ein strahlendes Licht!«

Am 2. August 2024 wäre Baldwin hundert Jahre alt geworden. Er starb früh im Dezember 1987 im Alter von nur 63 Jahren in seinem Haus in Saint-Paul-de-Vence in Südfrankreich. Sein Vermächtnis besteht aus seiner schriftstellerischen Kunst, seinem mutigen Aktivismus und liebevoller Zuneigung zu seinen Mitmenschen. Das zieht sich durch sein komplettes Werk. Als Autor gilt Baldwin weithin als eine wichtige Stimme der schwarzen Bürgerrechtsbewegung der Vereinigten Staaten. An der Seite von Malcolm X und Martin Luther King Jr. trat er für grundlegende gesellschaftliche Umwälzungen ein.

Weniger bekannt ist über den Bürgerrechtler, dass er sich aufgrund persönlicher Erlebnisse auf einer Rundreise in Israel mit der Bevölkerung Palästinas solidarisierte. Er sah starke Parallelen zwischen der schwarzen und der palästinensischen Befreiungsbewegung und beide in ihrem Kampf gegen Unterdrückung und Imperialismus vereint.

Wachsende SolidaritätIn dem kontrovers diskutierten Essay »Offener Brief an die Wiedergeborenen«, veröffentlicht in The Nation am 29. September 1979,² kam Baldwin zu dem Schluss: »Der Staat Israel wurde nicht für die Rettung der Juden geschaffen, sondern für die Rettung westlicher Interessen. Das wird jetzt klar (ich muss sagen, dass es mir schon immer klar war). Die Palästinenser zahlen seit mehr als dreißig Jahren einen hohen Preis für die britische Kolonialpolitik des ›Teile und herrsche‹ und für Europas schlechtes christliches Gewissen.«

Schon seit den frühen 1960er Jahren hatte sich Baldwin mit dem Palästina-Konflikt auseinandergesetzt, seine Ansichten änderten sich jedoch im Laufe der Zeit radikal. In seinen früheren Essays erwähnte er die Palästinenser nur sehr selten. Doch später nahm Baldwin eine zunehmend kritische Haltung gegenüber der israelischen Politik ein, und seine Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf wuchs.

Der Journalist Alexander Durie verwies 2024 im US-Onlinemagazin Literary Hub anlässlich Baldwins 100. Geburtstag auf die palästinensische Wissenschaftlerin Nadia Alahmed.³ Die Aktivistin arbeitet als Assistenzprofessorin für African Studies und Middle Eastern Studies am Dickinson College in Carlisle, Pennsylvania. Sie habe ihn, Durie, darauf hingewiesen, dass Baldwin, nachdem er seine Meinung über Israel geändert hatte, stets die Politik Tel Avivs kritisierte: »Baldwin war eine der ersten bedeutenden schwarzen amerikanischen Stimmen, die den Staat Israel als das erkannten, was er wirklich ist.«

Alahmed wuchs in Dschenin im Westjordanland auf und absolvierte ihr Studium an der Birzeit- Universität in Ramallah. Am 28. August 2024 zitierte der US-Radiosender NPR sie in einem Podcast mit folgender Äußerung: »Ich habe viele Bücher von James Baldwin gelesen. ›The Fire Next Time‹ habe ich in Palästina gelesen, als ich noch in Dschenin lebte, der Stadt im Westjordanland, die wie kaum eine andere belagert wurde. Wie die Kids heutzutage sagen, da fährt es einem noch mal ganz anders in die Knochen.« Für Alahmed spiegelte sich in der von Baldwin vermittelten Idee, »dass Schwarze, schwarze Amerikaner – im amerikanischen Kontext – einen eigenen Staat, ein eigenes Land verdienen«, die palästinensische Situation.

Alahmed veröffentliche 2020 den Essay »The Shape of the Wrath to Come: James Baldwin’s Radicalism and the Evolution of His Thought on Israel« (»Die Form des kommenden Zorns: James Baldwins Radikalismus und die Entwicklung seines Denkens über Israel«). Darin arbeitete sie heraus, wie Baldwin anfangs noch die optimistische Vorstellung teilte, Israel sei eine Nation für das jüdische Volk, das einst als Gruppe gewaltsam diskriminiert und traumatisiert worden war.

Seine Haltung hatte eine lange Vorgeschichte. 1948 war Baldwin aus seiner Heimatstadt New York City nach Paris gezogen, wo er 1952 seinen Erstlingsroman »Go Tell It on the Mountain« fertigstellte. Als Ausdruck seines Optimismus mag rückblickend gelten, dass er auf der Suche nach einem Ort außerhalb der USA, an dem er den Roman schreiben könnte, ursprünglich neben Paris auch »ernsthaft in Erwägung gezogen« hatte, »in einem israelischen Kibbuz zu schreiben«, so Alahmed.

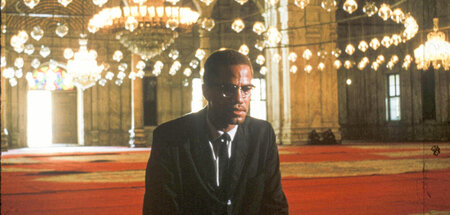

Auf Einladung der israelischen Regierung reiste Baldwin im September 1961 als einer der ersten afroamerikanischen Autoren in das Land. »Er bekam eine sehr offizielle, sehr schicke Einladung von der israelischen Regierung, Israel zu besuchen, das zu diesem Zeitpunkt gerade einmal dreizehn Jahre alt war«, so Alahmed.

Rundreise durch IsraelEin Reportageauftrag von William Shawn, dem damaligen Chefredakteur des Magazins The New Yorker, aus dem Nahen Osten und Afrika zu berichten, erweiterte den Umfang der Reise. Baldwin sprach fließend Französisch, und während seines Aufenthalts in Paris hatte er begonnen, sein afrikanisches Erbe zu erforschen. Deshalb plante er unter anderem, aufstrebende frankophile Länder Westafrikas wie Senegal zu besuchen. Durch Abstecher nach Israel und in die Türkei wollte er sich auf Afrika vorbereiten. »Seit frühester Jugend bis zu seinem Tod war das Reisen eine, wenn nicht die treibende Kraft in James Baldwins Leben«, zitierte der US-Autor Shalom Goldman 2020 im US-Blog Informed Comment⁴ Baldwins Biographen David Leeming. »Er reiste, um zu entkommen, er reiste, um zu entdecken, er reiste, weil das Reisen ein Weg war, sich selbst zu erkennen und seine Berufung zu verwirklichen.«

Aus seinem Abstecher nach Israel wurde durch die großzügige Haltung seiner dortigen Gastgeber am Ende eine vierzehntägige Rundreise durch das Land. Zu jener Zeit präsentierte sich Israel stark als »rassismusfreien« Zufluchtsort. Das zielte unter anderem auf schwarze Intellektuelle aus den USA wie Baldwin, die sich wegen des virulenten Rassismus von ihrem Geburtsland entfremdet fühlten und nach einer neuen Heimat suchten.

Zunächst begriff Baldwin Israel und die Türkei als kulturelle und geographische Sprungbretter für die von ihm geplante Begegnung mit Afrika und den Afrikanern. »Dass Baldwin in Israel ein Tor zu Afrika sah, mag dem heutigen Leser seltsam erscheinen«, erläuterte Goldman. »Aber seit den späten 1950er Jahren knüpfte Israel Beziehungen mit den jungen afrikanischen Nationalstaaten. Priorität war, die wirtschaftlichen, militärischen und kulturellen Beziehungen zu ebenjenen afrikanischen Ländern zu stärken, die sich aus der Kolonialherrschaft gelöst hatten.« Israel habe beispielsweise technische, landwirtschaftliche und medizinische Hilfe für Ghana und Liberia geleistet, so Goldman. Beide Länder waren nicht zufällig neue Heimstätten zahlreicher Exilanten, die vor dem Rassismus in den USA zurück zu »Mama Africa« geflohen waren

Golda Meir, von 1956 bis 1965 Außenministerin und von 1969 bis 1974 Ministerpräsidentin Israels, befürwortete sehr, Kontakte zu den afrikanischen Ländern zu knüpfen. Einige ihrer Regierungsmitglieder sollen laut Goldman eine Beteiligung Israels am Bündnis der Blockfreien erwogen haben, also jener aufstrebenden Staaten, die sich weder dem von der Sowjetunion angeführten Warschauer Pakt noch der von den USA dominierten North Atlantic Treaty Organization (NATO) angeschlossen hatten. Für die israelische Regierung und ihren diplomatischen Dienst waren die Initiativen gegenüber den genannten afrikanischen Staaten auch deshalb von großer strategischer Bedeutung, weil Israel an arabische Länder grenzte, mit denen Tel Aviv sich noch im Krieg befand. Es gab zwar einen Waffenstillstand aus dem Jahr 1949, aber keine Verträge oder diplomatische Beziehungen zu den arabischen Staaten. Deshalb suchte Israel Verbündete in zwei Bereichen: an der Peripherie, in nichtarabischen muslimischen Staaten wie dem Iran und der Türkei, und bei den erst jüngst unabhängig gewordenen Nationen Afrikas.

Israel hatte aus diesen Gründen in den 1950er und 1960er Jahren für viele Afroamerikaner ein positives Image. Das Land schien ihnen ein quasi natürliches Tor nach Afrika zu sein. Um diese Entwicklung zu forcieren, schickte das israelische Außenministerium in den frühen 1960er Jahren rund dreihundert israelische Ausbilder in diese jungen Staaten. Etwa dreitausend Studierende aus afrikanischen Ländern wurden zu einer praxisorientierten Ausbildung nach Israel eingeladen. Baldwin war mit diesem Engagement Israels für afrikanische Länder vertraut. Durchaus möglich, dass er bei seinem Besuch in Israel jungen Afrikanern begegnete, die sich im Rahmen dieser landwirtschaftlichen, technischen und militärischen Ausbildungsprogramme dort aufhielten.

Sein ausgedehnter Besuch in Israel veränderte Baldwins Leben, jedoch nicht so, wie er es erwartet hatte. Vor der Reise sah er Israel noch als »promised land«, als das gelobte Land und »einen sicheren Hafen für ihn selbst als schwuler Schwarzer«, beschreibt Alahmed Baldwins Optimismus. »Nachdem er den Horror der weißen Vorherrschaft und des Rassismus in den Vereinigten Staaten erlebt hatte, sah er den neu geschaffenen Staat Israel als Inbegriff der Freiheit und neuer Chancen, ein Ort ohne Homophobie, ein Ort ohne Rassismus und Klassenherrschaft.«

Offensichtliche Diskriminierung

Den mit dem New Yorker vereinbarten Artikel über seine Erfahrungen in Israel und Afrika hat Baldwin nie geliefert, weil sich seine Reise anders entwickelte als gedacht. »Ich nehme an, dass der Artikel über Israel einige Leute dazu veranlassen könnte, mich als antisemitisch zu bezeichnen«, erklärte Baldwin mit Blick auf seine Ernüchterung während der Rundfahrt in Israel. Zwei Jahre nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten veröffentlichte Harper’s Magazine dann im Mai 1963 seine »Letters from a Journey«. Diese Briefe, die an Baldwins literarischen Agenten gerichtet waren, enthielten einige seiner fragmentarisch notierten Erlebnisse in Israel und der Türkei.

Die Reise hatte ihn zwischen dem 15. September 1961 und dem 20. November 1962 von Paris über Israel, die Türkei und zurück nach Paris geführt. Am 5. Oktober 1961 hielt Baldwin noch in seinen Reisenotizen fest, dass er von den Israelis »wie ein rohes Ei extrem gut« behandelt worden sei. Die Reise sei »soweit ein voller Erfolg: Israel und ich scheinen uns auf den ersten Blick zu mögen«. Mit immer neuen Angeboten und in einer Staatskarosse chauffiert habe er »ohne Zeitdruck« die Negev-Wüste, das Tote Meer, Jerusalem, Tel Aviv, Haifa und einen Kibbuz in der Nähe des Gazastreifens besuchen können.

Für Baldwin, der in Harlem als Enkel von Sklaven in ärmlichen Verhältnissen aufwuchs, wandelte sich jedoch in dieser Zeit die romantische Sicht auf Israel. »Da er ein kluger Mann war und nicht vergessen hatte, in welchen Verhältnissen er aufgewachsen war, verschloss er seine Augen nicht vor den Überwachungsmaßnahmen und dem Polizeistaat. Er nahm die Polizeigewalt gegen Palästinenser bewusst wahr«, betonte Nadia Alahmed. Sie zitierte ihn: »Man kann keine fünf Minuten gehen, ohne an eine Grenze zu stoßen.« Ihm sei zunehmend bewusst geworden, »dass jüdische Menschen mit brauner und schwarzer Haut in Israel nur Bürger zweiter Klasse sind«. Die Ungleichheiten innerhalb der israelischen Gesellschaft drängten sich ihm auf. »Er stellte fest, dass jüdische Menschen, die aus dem Nahen Osten und aus Afrika nach Israel eingewandert waren, nicht so behandelt werden wie Israelis, die aus Europa oder Kanada oder den USA, also aus dem Westen eingewandert sind«, hielt Alahmed fest. »Die Diskriminierung ist offensichtlich, und ganz besonders für jemanden, der als Schwarzer in Amerika gelebt hat.«

Rund zehn Jahre später nahm Baldwin öffentlich eine dezidiert kritische Haltung gegenüber der Ideologie des Zionismus ein. In seinem 1972 erschienenen Essay »Take Me to the Water« erklärte Baldwin, warum er sich nicht in Israel niederlassen wollte: »Wäre ich nach Israel geflüchtet, einem Staat, der zum Schutz westlicher Interessen gegründet wurde, dann hätte ich in der Zwickmühle gesteckt: Für welche Seite Jerusalems hätte ich mich entscheiden sollen?« In einem Interview mit der afroamerikanischen Journalistin Ida E. Lewis hatte Baldwin zwei Jahre zuvor sehr deutliche Worte gesprochen: »Als ich in Israel war, dachte ich, ich mag Israel. Ich mochte die Menschen. Aber für mich war es offensichtlich, warum die westliche Welt den Staat Israel geschaffen hat, der eigentlich kein jüdischer Staat ist. Der Westen brauchte einen Hebel im Nahen Osten, und sie schufen den Staat als europäische Schachfigur. (…) Ich bin überhaupt nicht antisemitisch, aber ich bin antizionistisch. Ich glaube nicht, dass sie (die Juden) das Recht haben, nach 3.000 Jahren das Land mit westlichen Bomben und Gewehren auf biblisches Geheiß zurückzuerobern.«

Als bekannter US-Intellektueller hatte Baldwin mit seiner Kritik an der Besatzungsmacht Israel gegen ein Tabu verstoßen. Das hatte Konsequenzen. US-amerikanische Zionisten diffamierten seine Äußerungen – wie von ihm vorausgesehen – als »antisemitisch«, woraufhin einige Medien ihn strikt zensierten. Die Autorin und Anthropologin Margaret Mead brach ein Interview mit Baldwin mit dem Vorwurf ab, er habe »eine völlig rassistische Bemerkung« gemacht. Dabei hatte er nur gewagt, seine Lage als Schwarzer mit der der Palästinenser zu vergleichen und gesagt, »so bitter das auch klingen mag, in Amerika bin ich der Araber in den Händen der Juden gewesen«.

Fürsprecher des Aufbruchs

Ausgeblendet wurde von Baldwins Kritikern, dass sich in den 1960er Jahren die Welt durch imperialistische Kriege und antikoloniale Befreiungskämpfe stark veränderte. Das veranlasste auch Baldwin dazu, seine Meinung über das Verhältnis Israels zu den Palästinensern zu ändern. Die israelische Staatsführung dehnte ihr Territorium mit militärischer Gewalt aus und etablierte sich als aggressive regionale Mittel- und Atommacht. Parallel wurden in den USA die Proteste gegen den Vietnamkrieg und die Aufstände in den Ghettos der schwarzen Bevölkerung stärker, die zum Aufbau der Bürgerrechtsbewegung und der militanten Black-Power-Bewegung führten. James Baldwin war ein engagierter Fürsprecher dieses gesellschaftlichen Aufbruchs.

Der Mord an seinem Freund und Kampfgefährten Malcolm X am 21. Februar 1965 traf Baldwin mitten ins Herz. Zusammen mit dem Boxer Muhammad Ali gehörte Malcolm X in den USA zu den entschiedensten Unterstützern des Kampfes für ein freies Palästina. Malcolm X hielt im Jahr vor seiner Ermordung in Kairo eine Rede, in der er erklärte, das Problem in Palästina sei »kein religiöses Problem, sondern eine Frage des Kolonialismus«. Nachdem er im selben Jahr den Gazastreifen besucht hatte, warf er die Frage auf: »Hatten die Zionisten das juristische oder moralische Recht, in das arabische Palästina einzumarschieren, die arabischen Bürger aus ihren Häusern zu vertreiben und sich allen arabischen Besitz anzueignen, nur weil ihre Vorfahren vor Tausenden von Jahren dort gelebt haben?«

Baldwin stimmte mit Malcolm X’ Kritik an der Heuchelei der Offiziellen in Washington gegenüber staatlicher Gewalt überein: Wenn jüdische Siedler in Israel Gewalt ausübten, dann sei ihnen das Lob des Westens sicher, wenn jedoch Schwarze militanten Widerstand leisteten, würden sie »angegriffen, eingesperrt oder getötet«.

Bei seiner Haltung, die von einem Selbstverteidigungsrecht der Schwarzen in den USA ausging, war es naheliegend, dass Baldwins verändertes Verhältnis zu Israel stark beeinflusst war von der 1966 gegründeten »Black Panther Party for Self-Defense« und vergleichbaren militanten Gruppen. Sie vertraten einen Antizionismus, wie ihn die US-amerikanische Öffentlichkeit bis dato nicht gekannt hatte. Nadia Alahmed hob hervor, dass Baldwins Diskussionen mit Black Panthers wie Huey P. Newton und Bobby Seale seine Kritik schärften, »dass Israel ein verlängerter Arm des amerikanischen Imperialismus und eine weiße Siedlerkolonie« sei.

Baldwin hatte auch Kontakt zu Angela Davis und unterstützte sie, als sie Anfang der 1970er Jahre als politische Gefangene unter dem republikanischen Gouverneur Ronald Reagan in Kalifornien im Knast saß. Die Kommunistin und Antiimperialistin erinnerte sich später daran, dass sie während ihrer Haft von palästinensischen politischen Gefangenen aus den besetzten Gebieten und von israelischen Anwälten, die inhaftierte Palästinenser verteidigten, Unterstützung erhielt. Davis wurde nach ihrer Freilassung eine der wichtigsten Stimmen der afroamerikanischen Palästina-Solidarität und ist es bis heute. Angesichts des vom Westen gedeckten Genozids, den die rechtsextreme Netanjahu-Regierung an der Bevölkerung von Gaza verübt, ist es an der Zeit, dass auch James Baldwins mahnende Stimme anerkannt und gehört wird, der seit den 1960er Jahren trotz aller Anfeindung den Mut gefunden hatte, öffentlich die Wahrheit zu sagen über die seit 1948 nicht endende Katastrophe für die palästinensische Bevölkerung.

Anmerkungen:

1 Commentary, February 1948; https://www.commentary.org/articles/james-baldwin/from-the-american-scene-the-harlem-ghetto-winter-1948

2 James Baldwin: Open Letter to the Born Again, The Nation, 29.9.1979, https://www.thenation.com/article/society/open-letter-born-again

3 Alexander Durie: James Baldwin and the Roots of Black-Palestinian Solidarity, Literary Hub, 2.8.2024, https://lithub.com/james-baldwin-and-the-roots-of-black-palestinian-solidarity

4 Shalom Goldman: James Baldwin’s Journey from Engagement with Israel to Pro-Palestinian Activism, Informed Comment, 15.1.2020, https://www.juancole.com/2020/01/baldwins-engagement-palestinian.html

Der Text entstand unter Mitarbeit von Kurt van Montfoort.

Jürgen Heiser schrieb an dieser Stelle zuletzt am 17. Mai 2025 über Malcom X und dessen Besuch in Gaza: »Wir werden zurückkehren!«

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

Ismael Mohamad/UPI Photo/imago24.05.2025

Ismael Mohamad/UPI Photo/imago24.05.2025»I can’t breathe«

Newscom World/IMAGO17.05.2025

Newscom World/IMAGO17.05.2025Wir werden zurückkehren!

Mohammed Torokman/REUTERS23.10.2024

Mohammed Torokman/REUTERS23.10.2024Apartheid und die Folgen