»Das Land unserer Hoffnung«

Von Cristina Fischer

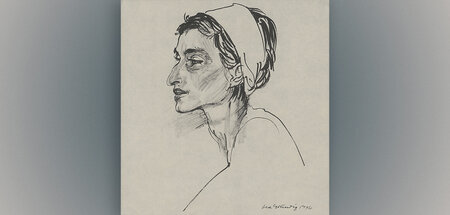

Lea Grundig (1906–1977) war 1938 verhaftet worden, weil sie ein Quartier für ihren als KPD-Abschnittsleiter illegal tätigen Cousin Hans Dankner besorgt hatte; sie wurde wegen Vorbereitung zum Hochverrat angeklagt. Die Gefängnisstrafe, zu der sie dann 1939 verurteilt wurde, war durch die Untersuchungshaft verbüßt, aber die Gestapo ließ sie nicht frei, sondern drohte mit dem Konzentrationslager Ravensbrück. In letzter Minute wurde die Malerin und Grafikerin durch das Palästina-Amt der »Jewish Agency« befreit und von der Gestapo über Prag nach Wien verbracht. So gelangte sie 1940 in das Flüchtlingslager »Patronka« bei Bratislava. Mit dem Schrottschiff »Pacific« fuhr sie weiter nach Haifa und wurde als Gefangene der Engländer auf den Passagierdampfer »Patria« zur weiteren Deportation nach Mauritius umquartiert. Am 25. November 1940 sprengten jedoch Mitglieder der zionistischen Untergrundorganisation Haganah ein Leck in das Schiff, das daraufhin kenterte. Mehr als 250 Menschen starben, Lea Grundig und andere Überlebende mussten als Schiffbrüchige an Land gebracht werden.

Auf diese dramatische Weise betrat sie das britische Mandatsgebiet Palästina. Fast ein Jahr wurde sie als »illegale Einwanderin« im Flüchtlingslager Atlit festgehalten. Eine ehemalige Internierte beschrieb die Situation dort so: »Es gab Baracken und riesige Zelte. Das Essen, die Baracken, die Latrinen und die Waschanlagen fühlten sich an wie ein Konzentrationslager. Wir wurden nie geschlagen oder so, aber es war ziemlich schlimm.«¹

Nach ihrer Entlassung lebte Lea Grundig erst bei der Familie ihrer Schwester in Haifa, später bei ihrem Vater in Tel Aviv. Sie begann Hebräisch zu lernen und konnte sich bald gut verständigen. Sie musste sich ihr Leben neu aufbauen, aber da sie jung, gesund und tatkräftig war, gelang ihr das überraschend schnell.

Zweifelhafte Forschung

Bereits 2014 hatte die Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) eine Ausstellung und ein internationales Symposium zum Thema »Never passive! – Lea Grundig in Palestine, 1940–1948« im Igal-Presler-Museum in Tel Aviv organisiert. Dort sprachen unter anderem Maria Heiner, die einstige Ärztin und Freundin Grundigs, der Kunsthistoriker Eckhart Gillen (Berlin), der Kunsthistoriker Oliver Sukrow (München) und Abed Abdi (Haifa), ehemaliger Meisterschüler der Künstlerin in Dresden. Zum Symposium erschien ein sehr schöner zweisprachiger Katalog »Von Dresden nach Tel Aviv. Lea Grundig 1933–1948« mit Beiträgen von Angelika Timm und Gideon Ofrat.

Der neue Begleitband zur Ausstellung »Ellen Auerbach und Lea Grundig – Zwei Künstlerinnen in Palästina« im Museum Eberswalde (lief bis zum 27. April 2025) versucht den aktuellen Forschungsstand zum Thema abzubilden.² Die Hauptbeiträge stammen von Zohar Shavit, einer emeritierten Professorin für Semiotik und Kulturforschung an der Universität Tel Aviv, sowie von der Berlinerin Kathleen Krenzlin, die seit 2018 mit der Edition des Briefwechsels von Hans und Lea Grundig beschäftigt ist.³ Weiterhin berichtet Rina Offenbach, bis 2022 Leiterin der Forschungsabteilung der Gedenkstätte Atlit, über »Lea Grundigs dramatische Flucht von Bratislava nach Haifa«.

Maria Heiner ist nur mit einem chronologischen Überblick zum Leben der Künstlerin vertreten. Sie hatte seit 2008 Kinderbücher mit Illustrationen Grundigs aus dem Exil zusammengetragen und das Resultat ihrer Recherchen der Öffentlichkeit unter anderem in Berlin, Frankfurt am Main, Dresden sowie Celle vorgestellt und auch selbst darüber referiert.⁴ Außerdem hat sie 2016 in der Reihe »Jüdische Miniaturen« im Verlag Hentrich & Hentrich eine biographische Skizze über Lea Grundig veröffentlicht.

Zohar Shavit, Spezialistin vor allem für Kinderliteratur, scheint mit Grundig noch nicht allzu lange vertraut zu sein, denn in dem Band gesteht sie: »Je mehr ich mich mit der Biographie von Lea Grundig beschäftigte, um so rätselhafter und komplexer wurde ihre Person.«

»Rätselhaft« erscheint ihr und anderen vor allem die Tatsache, dass Lea Grundig Kommunistin war und blieb, und dass sie sich dem Sozialismus in der DDR zeitlebens verpflichtet fühlte. Dass sie Dresden und Ostdeutschland als ihre Heimat betrachtete, obwohl sie doch als Jüdin diese Heimat in Palästina (»Eretz Israel«) hätte finden müssen. Und dass sie mit ihrem Lebens- und Seelengefährten Hans Grundig bis zu dessen Tod verbunden blieb, obwohl sie fast zehn Jahre lang von ihm getrennt wurde.

Shavit urteilt, es handele sich bei ihr um »eine widersprüchliche Persönlichkeit, deren starke Gegensätze nicht miteinander vereinbar zu sein scheinen«, und fährt mit dem etwas zwiespältigen Lob fort: »Als Künstlerin war sie zielstrebig, wenn es darum ging, sich voranzubringen.« Sie habe den Kontakt zu einflussreichen Persönlichkeiten gesucht und sei »fast überall anwesend« gewesen, »wo etwas Wichtiges stattfand«. Das klingt, als sei sie nicht bloß »zielstrebig« oder »ehrgeizig«, sondern eine Karrieristin gewesen.

Shavit hat über hundert bisher unausgewertete Briefe der Künstlerin im Archiv des Gnazim-Instituts in Tel Aviv gefunden, die sie deren »›authentische‹ Stimme« nennt, die sie erhob, »während die Ereignisse stattfanden«. Und zwar im Gegensatz zu den »verschiedenen Narrativen« über ihr Exil in Palästina, die sämtlich »eine voreingenommene Sicht« darböten – Grundigs eigene, 1958 unter dem Titel »Gesichte und Geschichte« veröffentlichten Erinnerungen eingeschlossen. Bei dieser Art der Konstruktion von »Authentizität« ist freilich Vorsicht geboten, denn sie unterstellt, dass das Urteil eines Menschen nur unmittelbar während oder nach einem Vorkommnis gültig sein kann, wodurch fast jede gedankliche Verarbeitung und Neubewertung ausgeschlossen wäre.

Shavit kann nicht erklären, warum Lea Grundig als Künstlerin in Palästina zwar dank ihres (offenbar übertriebenen) Ehrgeizes »anerkannt« wurde, jedoch »weder dazugehörte noch nicht dazugehörte« – sie sei »Exilantin im eigenen Land« geblieben. Im Exil habe man sie in erster Linie als Kommunistin gesehen, in der DDR dagegen in erster Linie »als jüdische Künstlerin, die vorrangig zu jüdischen Themen arbeitete«. Das sind essayistische Formeln, die auf oberflächlichen Urteilen beruhen und kaum näherer Betrachtung standhalten. Übrigens ist der israelische Kunsthistoriker Gideon Ofrat im 2014er Katalog der RLS teilweise zu gegensätzlichen Schlüssen gelangt.

Grundigs Ausstellungen

Shavit berichtet ausführlich über die Ausstellungen Lea Grundigs in Palästina und deren Resonanz: Eine erste Auswahl ihrer Zeichnungen wurde bereits im Waschraum des Flüchtlingslagers Atlit gezeigt. Kaum in Haifa angelangt, konnte sie Ende Oktober 1941 von der Organisation der deutschen Auswanderer Raum für eine »richtige« Ausstellung bekommen. Man wusste, dass sie zu den Überlebenden der »Patria«-Katastrophe gehörte, was ihr von vornherein öffentliches Interesse sicherte.

Grundig selbst erklärte ihren Erfolg als Künstlerin in Palästina mit ihrer Stellungnahme zu den aktuellen politischen Ereignissen: »Seltsamerweise hatte niemand vorher Ähnliches gezeigt. Überhaupt gab es keine so unmittelbare, politische Aussage. Es war fast unbegreiflich, dass keiner der vielen und begabten Künstler die ungeheuerlichen Ereignisse, die die ganze Welt in ihren Fundamenten erschütterte, darzustellen versuchte. Ihre Vorstellungen vom Schönen und von der Kunst waren bürgerlich. (…) Ich war großgeworden mit Käthe Kollwitz und mit Dix und Masereel.«⁵

Ihre erste Ausstellung in Tel Aviv folgte im Februar 1942 in der Galerie Katz unter dem Titel »In unseren Tagen«, wo sie unter anderem farbige Zeichnungen über »Noahs Arche« zeigte, die einem Kritiker wegen ihrer »lively imagination and a nice sense of humour« auffielen. Lea Grundig erinnerte sich, die Ausstellung habe großen Erfolg gehabt, die Zeitungen hätten darüber berichtet, und sie habe dadurch »mit einem Schlag viele wichtige Menschen« kennengelernt. Außerdem ergaben sich Aufträge für hebräische Kinderbücher, insgesamt mehr als zwanzig illustrierte sie damals und konnte sich so wenigstens zum Teil ihren Lebensunterhalt verdienen.

In den acht Jahren ihres Exils hatte sie insgesamt zwölf Einzel- und neun Gruppenausstellungen, auch in den angesehensten Galerien und Museen, wie im Museum Tel Aviv. Zeitungen berichteten über sie, Kunstkritiker lobten ihren »einzigartigen Stil«, in dem sie »realistische mit symbolischen Elementen verband«, manche kritisierten sie. Sie hielt sich als Stipendiatin mindestens dreimal für längere Zeit im Künstlerhaus Beth Daniel auf.

Lea Grundig war »eine der ersten Künstlerinnen, die den Flüchtlingen und Opfern der Schoah eine Stimme gab«, etwa in der Bilderserie »In the Valley of Slaughter« (1944), die in Palästina, Großbritannien sowie den USA gezeigt wurde und 1945 als Buch erschien (1947 auch auf Deutsch in Dresden: »Im Tal des Todes«). Die Tuschzeichnungen wurden von Oskar Kokoschka in einer britischen Zeitung mit den Worten gelobt, sie würden »an die Gewaltigkeit eines Beckmann, an eine Käthe Kollwitz erinnern in ihrer Tragik, und in ihrer Volkstümlichkeit an den lieben Berliner Zille«.⁶

Ihre letzte Ausstellung fand 1948 in der Galerie Jonas in Jerusalem statt. Durch die Verkäufe konnte sie das notwendige Geld für ihre geplante Rückkehr nach Deutschland aufbringen. Grundig resümierte ihren Aufenthalt in Palästina selbstbewusst: »Ich hatte mich als Künstlerin durchgesetzt.«

Freunde und Bekannte

Um ihre Befindlichkeit und ihr Verhalten im Exil richtig beurteilen zu können, muss man bedenken, was sie von 1933 bis 1940 in Deutschland durchgemacht hatte. Die von den Nazis als Jüdin stigmatisierte Kommunistin hatte, wie es im Lied heißt, »sieben dunkle Jahre überstehen« müssen. Weder Beleidigungen und Demütigungen, noch materielle Not und monatelange Haft, noch Schläge und Todesdrohungen waren ihr erspart geblieben. Schließlich hatte sie sich von ihrem geliebten Mann, ihren Freunden und von ihrem Vaterland trennen müssen. Da sie all das gesundheitlich und psychisch weitgehend intakt überstanden hatte, stürzte sie sich in ihrer neuen Heimat voller Begeisterung in das soziale Leben, das ihr so lange versperrt geblieben war.

Zu ihren deutschen Freunden im Exil gehörten der Dichter Louis Fürnberg und dessen Frau Lotte (Jerusalem), der Schriftsteller Arnold Zweig und dessen Frau Beatrice (Haifa) und der Journalist Rudolf Hirsch (Tel Aviv), der später in der DDR vor allem durch seine Gerichtsberichte in der Wochenpost bekannt war. In Tel Aviv lernte Lea Grundig den Fotografen Helmar Lerski und dessen Frau kennen, die sie als Ersatzeltern betrachtete. Sie befreundete sich mit der vier Jahre älteren Dichterin Anda Pinkerfeld-Amir, die vor allem für Kinder schrieb, mit der österreichischen Autorin Rose Wuhl und mit der Galeristin Lotti Jonas.

Ihren Kontakt zu Salman Rubaschow (Salman Schasar), seit 1944 Chefredakteur der sozialistisch-zionistischen Tageszeitung Davar, 1949/50 erster Erziehungsminister Israels, und dessen Frau Rachel Katznelson, Chefredakteurin des Magazins Dvar Hapoelet (Wort der Arbeiterin), erklärt Lea Grundig ganz einfach damit, dass sie in Tel Aviv in deren Nähe gewohnt habe.

Anhand der in Israel überlieferten Korrespondenz weist Zohar Shavit nach, dass sich die Künstlerin an verschiedene Bekannte und auch ihr noch unbekannte Persönlichkeiten wandte, um sie um Hilfe und Unterstützung bei ihren Ausstellungsprojekten zu bitten (»sie konnte sehr bestimmend sein«). Shavit hält das für eine »außergewöhnliche, wenn nicht sogar überraschende Gabe«, obwohl sich dieser Wunsch nach Kooperation doch aus den Umständen ergab und in den Jahren vor der Gründung Israels sicherlich nirgends unangemessen wirkte: Fast alle Eingewanderten hatten ihre Existenzgrundlage sowie ihr Familien- und Freundesnetzwerk verloren, mussten von vorn anfangen oder sich beruflich neu orientieren.

Shavit lässt sich außerdem über Grundigs dreijährige Partnerschaft mit dem Zinkographen Nachum Eitan (auch: Itin) aus, die sie ihrer Ansicht nach in Israel festhielt und sie zögern ließ, zu Hans Grundig zurückzukehren, von dem sie, um auswandern zu können, offiziell geschieden worden war. Doch löste die Künstlerin die Beziehung, als sie im Juli 1946 den ersten Brief von ihrem Mann bekam und erfuhr, dass auch er sie nach wie vor liebte.

In ihren Erinnerungen berichtet sie darüber, wie sie 1945 eine Postkarte des gemeinsamen Freundes Kurt Junghanns erhielt, der ihr mitteilte, dass Hans Grundig bald aus der Sowjetunion nach Dresden zurückkehre: »Ich las das kleine Stück Papier«, schreibt sie, »und plötzlich wankte und bewegte sich alles um mich. Hier war es, die andere Welt, mein gelebtes Leben, meine Liebe, meine Heimat. Mich erschütterte ein Sturm von fassungsloser Freude und Staunen. (…) Der Ruf aus meinem anderen Leben hatte mich erreicht. Mein Schiff schwamm nicht mehr ohne Kompass.«

Zu dem erst Monate später folgenden ersten Brief ihres Mannes merkt sie an: »Trennen konnten sie uns wohl, aber niemals uns voneinander lösen. Und nun wurde es wieder ein langer, bitterer Kampf, zu ihm zu gelangen, zu dem ich gehörte.« Bedenken ihrer Freunde, dass inzwischen eine Entfremdung zwischen ihr und Hans entstanden sei, habe sie lächerlich gefunden: »So ein Gedanke war mir überhaupt niemals, nicht eine Sekunde lang gekommen.«

Sie informierte ihren Mann über ihre Liaison und betonte, dass sie Eitan nie im unklaren darüber gelassen habe, dass sie bereits emotional gebunden war, wie Kathleen Krenzlin in ihrem Beitrag erläutert. Krenzlin zeigt sich einigermaßen konsterniert über die Ignoranz ihrer israelischen Kollegin, die weder die Korrespondenz noch den Nachlass im Archiv der Akademie der Künste ausgewertet hatte.

Shavit weist darauf hin, dass Grundig ihren Freund Nachum Eitan nicht in ihren Erinnerungen erwähnt, ja ihn »verleugnet« habe. Krenzlin wiederum zitiert aus Texten, die Gründe dafür im Verhalten des Mannes vermuten lassen. Sie informiert auch darüber, dass Hans und Lea Grundig von 1946 bis Anfang 1949 rund 200 Briefe wechselten, die zum Teil wochenlang unterwegs waren, manche Sendungen gingen verloren (oder wurden gestohlen).

Sie zitiert außerdem aus einem Brief des Dramatikers Max Zweig, eines Großcousins von Stefan Zweig, der sich in Lea Grundig verliebt hatte, und mit dem sie 1948 in Tel Aviv eine in dessen Worten »sehr herzliche Freundschaft« (oder mehr) verband. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass die Künstlerin über diesen Verehrer sehr wohl, sogar recht ausführlich, in ihren Erinnerungen schreibt, wenn auch ohne seinen Namen zu nennen.

Shavit ist überzeugt, dass Grundigs Haltung zu Deutschland nach dem Krieg »von Ablehnung geprägt« gewesen sei, »so dass sie die Entscheidung, nach Deutschland und zu Hans zurückzukehren, schweren Herzens und erst nach langem Zögern« getroffen habe. Die Erinnerungen der Künstlerin sprechen eine andere Sprache.

Kommunistin in Nahost

Im Ausstellungskatalog werden die Mitgliedschaft Lea Grundigs in der Kommunistischen Partei Palästinas und ihre Beziehungen zu Genossen so gut wie gar nicht beleuchtet. In ihren Memoiren zählte die Künstlerin ihre Freundinnen in der KP auf – Hanna Feldmann, die Schwestern Rahel und Ruth, die Sozialfürsorgerin Esther. »Wir kamen viel und regelmäßig zusammen, wir waren in einer Parteigruppe. (…) Ich weiß, sie vergessen mich nicht, wie ich sie nicht vergessen kann, die vier Frauen …«

Sie erwähnt außerdem den damaligen Generalsekretär der KP, Samuel Mikunis, und berichtet über ihre Bekanntschaft mit der Chefredakteurin der kommunistischen Tageszeitung Kol Haam (Volksstimme), der 1918 geborenen Polin Esther Wilenska. Sie beschreibt sie als »eine junge, klardenkende Mutter, die ihre Artikel neben der Wiege ihres Babys schrieb«. Lea Grundig geht in ihren Erinnerungen kaum auf die komplizierte Geschichte der KP Palästinas ein. Sie schreibt: »Die Kommunistische Partei ist die einzige Partei Israels, die die Trennung der Juden und Araber leidenschaftlich verneint und um die Einheit der Arbeiterklasse kämpft. In ihr sind Juden und Araber vereint als Genossen, als Klassenbrüder, als Kämpfer.«

Die Partei stand dem UN-Teilungsplan kritisch gegenüber und setzte sich für eine binationale Lösung ein. Auch die Sowjetunion hatte zunächst einen gemeinsamen jüdisch-arabischen Staat befürwortet, stimmte aber, da dies nicht möglich war, der Gründung des Staates Israel zu und erkannte ihn sofort an.

Grundig berichtet, dass sie für die Tageszeitung der KP tätig war, doch Shavit gibt an, in den ihr vorliegenden Ausgaben keine Beiträge von ihr gefunden zu haben. Statt dessen präsentiert sie Artikel Grundigs aus den sozialdemokratischen Zeitungen ihrer Freunde, des Ehepaars Rubaschow, vor allem über Ausstellungen und einzelne Künstler, darunter Marc Chagall, Hermann Struck und Jakob Steinhardt. Auf jeden Fall zeichnete Grundig für die von Arnold Zweig und anderen 1942 gegründete »Liga V«, die sich für die Unterstützung der Sowjetunion im Krieg einsetzte wie auch umgekehrt um deren Unterstützung für die Befreiungsbewegung des jüdischen Volkes warb.

Haltung zu Israel

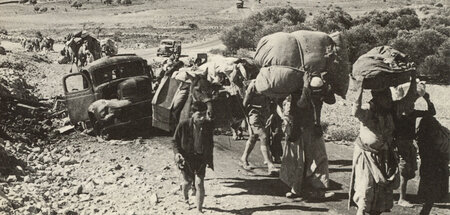

Im Ausstellungskatalog finden sich vom Herausgeber Gillen zusammengestellte »Historische Stichworte zum Palästinakonflikt«. Lea Grundig äußerte sich während ihres Exils in ihrer Korrespondenz nicht oder sehr zurückhaltend zur Lage in Palästina; obwohl es offiziell keine Zensur gab, erhielt sie Briefe geöffnet oder schlecht wieder zugeklebt. In einem Schreiben an ihren Mann, das sie im Frühjahr 1948 dem Ehepaar Lerski in die Schweiz mitgab, erläuterte sie, dass seit Monaten »schon eine Art Krieg« herrsche: »Bei der Kleinheit des Landes, den ineinandergefilzten Wohnbezirken ist es so, dass Fronten überall sind. Man schießt die ganzen Nächte, mit Mörsern, Bomben; Explosionen hört man Tag und Nacht. Tel Aviv ist am ruhigsten und sichersten (…). Aber mit dem Abzug der Engländer, dem Datum der Teilung wird es zu schweren Kämpfen kommen. Ringsum die arabischen Staaten schicken lauter ›Kämpfer für die Befreiung‹ Palästinas ins Land.« Es ginge »doch zunächst um einen nationalen Befreiungskampf gegen die Engländer, und überhaupt um einen Kampf um Selbstbehauptung des Juden«. Die Vereinigten Staaten wiederum hätten vor allem Interesse am Erdöl aus dem Irak und Saudi-Arabien; die Ölleitung verlief nach Haifa.

In einem Artikel Lea Grundigs vom Juni 1946 heißt es: »In unserem kleinen Land findet der Vorgang der Entstehung unserer Nation statt, ein starker dynamischer Vorgang, voll von Widersprüchen, der sich von verschiedenen Ursprüngen nährt und der doch verschiedene Elemente zu einem Volk verschmilzt (…). Dies ist das Land unserer Hoffnung, das Land, um das wir kämpfen und mit dem wir kämpfen.« Shavit sieht darin »ihre Beteiligung am zionistischen Projekt und ihr begeistertes Verhältnis dazu«.

Wesentlich kritischer äußerte sich die Künstlerin jedoch über zehn Jahre später in ihren Erinnerungen: »Die Entwicklung Palästinas, die Bildung des Staates Israel machten die chauvinistischen Tendenzen des Zionismus zur Grundlage der Politik dieses Staates. (…) Diese Politik hat viel Schuld daran, dass das Volk in Israel seit den Jahren des großen Weltkrieges, seit der Staatswerdung und dem darauffolgenden arabisch-israelischen Krieg ohne Frieden lebt.« Sie sah die Vereinigten Staaten, aber auch die Vereinten Nationen in der Mitverantwortung für diesen Zustand: »Unter dem Mantel der UNO wurde im israelisch-arabischen Krieg die Politik der Spiegelfechtereien und des Hin- und Herverhandelns jahrelang betrieben, nur zu dem Zweck, keine Ruhe, keine endgültige Regelung zuzulassen (…) Die Westmächte fürchten hier wie dort nur eines: die Einheit aller Arbeitenden in ihrem Handeln, ihrem Kampf.«

In einem Brief an einen Freund beschrieb Lea Grundig 1957 ihr autobiographisches Projekt wie folgt: »Einen großen Teil will ich der Periode in Israel widmen und dabei versuchen, Israel und die jüdische Problematik unseren Menschen verständlich und nahe zu bringen.«⁷ Zohar Shavit zweifelt prompt an dieser Begründung, denn das könne »der Versuch sein, eine ideologische Rechtfertigung zu finden, um ihre starken Gefühle Israel gegenüber zu tarnen«. Dabei »tarnt« die Künstlerin ihre starken Gefühle an keiner Stelle.

Grundigs Vorhaben, die Bevölkerung der DDR über Israel aufzuklären, muss als aufrichtig und mutig bewertet werden, vor allem angesichts des Anfang der 1950er Jahre in den sozialistischen Ländern entstandenen und von westlichen Geheimdiensten geschürten Misstrauens gegen Westemigranten und »Zionisten«. Ihr Cousin Bruno Goldhammer wurde wegen seiner Kontakte zu Noël Field aus der SED ausgeschlossen und 1954 wegen »Agententätigkeit« zu einer zehnjährigen Zuchthausstrafe verurteilt (jedoch 1956 entlassen).

Sie selbst erhielt niemals eine Besuchserlaubnis für Israel und sah weder ihren alten Vater noch ihre Schwester wieder, ihre geliebten Freunde nur dann, wenn diese ihrerseits in sozialistische Länder reisten. Das war für Lea Grundig zweifellos bitter.

Kathleen Krenzlin, die den Beitrag ihrer Kollegin Shavit vorab kritisch lesen konnte, hebt hervor, »wie dringend notwendig die Zusammenarbeit von israelischen und deutschen Wissenschaftlern« sei, »um Leben und Persönlichkeit der Künstlerin realitätsnäher zu beschreiben« und Informationen auszutauschen. Das wäre in der Tat fabelhaft, muss aber in Anbetracht der skizzierten Umstände wohl reines Wunschdenken bleiben.

Anmerkungen

1 Chaya H. Roth: The Fate of Holocaust Memories. Transmission and Family Dialogues. New York 2008, S. 83 (Übersetzung: C.F.)

2 Eckhart J. Gillen (Hg.): Ellen Auerbach und Lea Grundig in Palästina 1933 bis 1948. München 2025

3 Vgl. Kathleen Krenzlin (Hg.): »Schreibe mir nur immer viel«. Der Briefwechsel zwischen Hans und Lea Grundig. Ein Werkstattbericht. Berlin 2022

4 Maria Heiner/Tina Mendelsohn: Unter dem Regenbogen. Illustrationen aus hebräischen Kinder- und Jugendbüchern. Ausstellungskatalog. Leipzig 2023

5 Lea Grundig: Gesichte und Geschichte. Berlin 1961, S. 224 f.

6 Zit. n. Gillen (Anm. 2), S. 191

7 Lea Grundig an M. Avi-Shaul, zit. n. ebd., S. 200

Cristina Fischer schrieb an dieser Stelle zuletzt am 14./15. Dezember 2024 über die Kinderbuchautorin Ruth Rewald: »Eine Frau verschwindet«.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

gemeinfrei02.04.2024

gemeinfrei02.04.2024»Die Araber müssen Platz machen«

Anna Jörke/jW02.03.2024

Anna Jörke/jW02.03.2024Das wichtigste Werkzeug

David Heerde/imago stock&people18.12.2020

David Heerde/imago stock&people18.12.2020Schlichtheit und Größe