Die XXIV. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz hat am 12. Januar 2019 im Mercure-Hotel MOA in Berlin-Moabit stattgefunden. Besuchen Sie unseren Konferenz-Blog und sehen Sie sich die Aufzeichnung unseres Konferenz-Livestreams an!

Rosa Luxemburg Konferenz 2019

-

-

· Interviews

»Für mich ist Noske eine präfaschistische Figur«

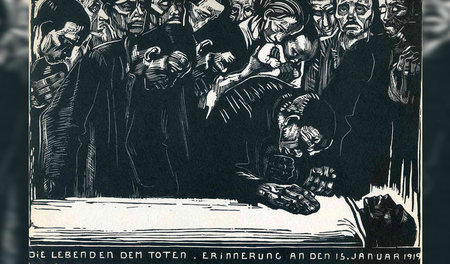

GemeinfreiKäthe Kollwitz: Gedenkblatt für Karl Liebknecht, 1920

GemeinfreiKäthe Kollwitz: Gedenkblatt für Karl Liebknecht, 1920In einer Extraausgabe der sozialdemokratischen Parteizeitung Vorwärts, die im Herbst 2018 herauskam und sich nur mit der Novemberrevolution befasst, wird ein einleitender Grundsatzartikel mit diesen beiden Sätzen angeteasert: »Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann sind die führenden Köpfe der Revolution. Sie setzen die Demokratie durch.« Was ist davon zu halten?

Sie waren nicht die führenden Köpfe. Die haben sich auf die Revolution draufgesetzt, um sie so stark wie möglich zu bremsen. »Demokratie« – das ist auch ganz lustig. Ebert hat zu Max von Baden, dem letzten Reichskanzler des Kaiserreiches, gesagt, er befürchte, dass die USPD die Umsetzung des SPD-Programms fordere. Er hat sich offensichtlich vor seinem eigenen Parteiprogramm gefürchtet: Denn »das Volk« – er redet ja immer vom Volk und nicht von den Arbeitern – sei noch nicht für die Republik bereit oder reif, man müsse also einen Nachfolger für den Kaiser finden, so dass es am Ende auf eine starke konstitutionelle Monarchie hinausgelaufen wäre.

Was ich an solchen Wertungen wie der eben zitierten immer wieder ziemlich dreist finde, ist diese totale Verzerrung des Verhältnisses von Revolution und Gegenrevolution. Die politischen Anführer der Gegenrevolution – oder diejenigen, die sie gedeckt haben an der Spitze des politischen Apparates – werden einfach zu führenden Köpfen der Revolution erklärt, die etwas durchgesetzt haben, das den Namen Demokratie bekommt. Und das ist dann wie selbstverständlich die Weimarer Reichsverfassung. Dieser Dreh funktioniert offenbar auch jetzt noch, ohne damit bei jedermann Kopfschütteln auszulösen. Wie schätzen Sie das ein? Ist diese Perspektive exklusives Eigentum von SPD-Parteijournalisten, die in wissenschaftlichen Veröffentlichungen überhaupt nicht mehr anzutreffen ist? Historiker wie Eberhard Kolb oder Reinhard Rürup haben ja durchaus mal eine Kritik an der Linie der sozialdemokratischen Parteiführung formuliert. Schaut man sich neuere Arbeiten wie die von Wolfgang Niess an, dann ist da sehr viel von dieser Kritik rausgenommen. Und die Revolution wird in einer ziemlich grotesken Verdrehung nicht mehr als gescheitert, sondern als erfolgreich bewertet.

Wir sind mitten in einem Rollback. Es gibt ein paar jüngere Leute, die anders forschen, aber der Mainstream geht wieder in die andere Richtung. Leute wie Joachim Käppner und auch Niess sind zwar in bestimmten Passagen durchaus kritisch, beide trauen sich dann aber doch nicht, Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann, die eigentlich die Köpfe der Konterrevolution sind, direkt anzuklagen. Joachim Käppner ist noch so ein Zwischending, aber einer wie Robert Gerwarth, der hoch gelobt wird, und andere auch, die versuchen ein richtiges Rollback. Dann gibt es Journalisten wie den Taz-Mitgründer Arno Widmann, der jetzt für die Berliner Zeitung schreibt und dort in einem Artikel zum 9. November wirklich den Terror gerechtfertigt hat, mit ungefähr so einem Satz: Alles, was links von Ebert und Scheidemann war, musste bekämpft werden, und zwar mit den schärfsten Mitteln. Das finde ich schon sehr interessant.

Woher kommt das denn? Es ist ein Rollback im Gange. Es ist eine neue Verbissenheit etwa bei der Rechtfertigung von Ebert zu beobachten. Wenn man mal unterstellt, dass das nicht einfach Launen sind oder historische Denkmalpflege betrieben wird – hat das einen politischen Kern?

Es hat ganz bestimmt einen politischen Kern. Damals hatten wir eine Revolution und dann eine Konterrevolution. Heute haben wir eine Konterrevolution ohne Revolution. In ganz Europa. Es gibt rechte Massenbewegungen und eine rechte Stimmung in den Köpfen vieler Intellektueller. Nehmen Sie Deutschland mit der AfD, Polen, Frankreich, Italien sowieso. Das ist eine europaweite Konterrevolution. Und da spielen auch Intellektuelle als Vordenker rein, und dazu gehört auch die Revision von Geschichte.

Sie haben die Revolution von 1918/19 in Ihrer Anfang 2018 erschienenen Monographie schon im Titel als »verpassten Frühling des 20. Jahrhunderts« bezeichnet. Was wäre denn anders gekommen, wenn dieser Frühling nicht ausgefallen wäre?

Nehmen wir den Rätekongress im Dezember 1918. Da wird immer hervorgehoben: Die haben sich mit großer Mehrheit für die Nationalversammlung entschieden. Man könnte über die Delegierten reden. Das waren überwiegend sozialdemokratische Parteisoldaten, nur wenige Arbeiter darunter. Aber dieser Kongress hat eine basisdemokratische Volkswehr beschlossen, die zu einem weiteren imperialistischen Krieg nicht fähig gewesen wäre. Und sie haben die sofortige Sozialisierung der dafür geeigneten Industriezweige gefordert. Beides Punkte aus dem Erfurter Programm der SPD, vor dem Ebert sich gefürchtet hat. Diese Forderungen wurden niedergeschlagen. Das führte dann zu diesen Massenbewegungen und Aufständen. Wenn diese und andere Forderungen durchgesetzt worden wären, wären Armee, Wirtschaft und Verwaltung demokratisiert worden, und den Junkern wäre es an den Kragen gegangen. Und dann hätte die Konterrevolution, hätte vermutlich auch der Faschismus keine Chance gehabt.

Das Votum des Reichsrätekongresses wird gerne dahingehend missverstanden, als sei es eins für die Weimarer Republik gewesen, wie sie sich dann ein paar Monate später konkretisiert hat. Was man hier indes sehr schön studieren kann, ist ja, dass die sozialdemokratische Parteiführung auch gegenüber den Leuten falsch gespielt hat, die auf diesem Kongress als ihre Anhängerschaft aufgetreten sind. Denn das waren in der Mehrzahl Menschen, die angenommen haben, dass der Weg über die Nationalversammlung der Weg zum Sozialismus ist. Das war zu diesem Zeitpunkt auch die Linie der sozialdemokratischen Parteipresse. Aber das war zu keinem Zeitpunkt die Linie der SPD-Führung.

picture alliance/United Archives/WHAJanuar 1919 in Berlin: SPD-Kampagne für die Wahlen zur Nationalversammlung während des sogenannten Spartakusaufstandes. Der war in Wirklichkeit die SPD-geführte bewaffnete Niederschlagung eines Generalstreiks

picture alliance/United Archives/WHAJanuar 1919 in Berlin: SPD-Kampagne für die Wahlen zur Nationalversammlung während des sogenannten Spartakusaufstandes. Der war in Wirklichkeit die SPD-geführte bewaffnete Niederschlagung eines GeneralstreiksDas haben die den Leuten immer nur erzählt, bis ins Frühjahr 1919: Ja, das wird alles verankert in der Verfassung, und dann machen wir den Sozialismus.

Das bekannteste Beispiel für den bereits angesprochenen Terror gegen die sozialistische Linke ist die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht am 15. Januar 1919. Können Sie den aktuellen Forschungsstand, den Sie ja sicher am besten übersehen, kurz zusammenfassen?

Es gab einen zivilen Oberbefehlshaber. Das war Gustav Noske, und der hat schon kurz nach Weihnachten 1918 gesagt: Man muss jetzt auf jeden schießen, der der Truppe vor die Flinte kommt. Und der hatte die Verantwortung für die Freikorps. Das waren zum Teil vom Krieg zerstörte Menschen, zum Teil Arbeitslose, viele Studenten, ganz viele Offiziere, die es jetzt mal denen zeigen wollten, die die Revolution gemacht hatten. Und die hat Noske losgelassen. Dann gab es noch Bürgerwehren, die auch unter dem Kommando von Noske standen. Und so eine Bürgerwehr hat Liebknecht und Luxemburg am Abend des 15. Januar in der Mannheimer Straße in Wilmersdorf gefangengenommen und ins Eden-Hotel verschleppt. Dort saß Hauptmann Waldemar Pabst, der faktisch die Garde-Kavallerie-Schützen-Division, das größte und radikalste Freikorps, kommandierte. Der hatte für sich beschlossen: Die zwei, die legen wir jetzt um. Weil sie, nach Pabsts eigenen Worten, viel gefährlicher sind als die mit einer Waffe. Die verfügen über die Sprache, über eine Kritik, die haben Einfluss auf die Massen. Aber Pabst wollte das nicht allein entscheiden. Er hat sich mit Noske verständigt. Pabst gab später an, er habe ihn angerufen, und Noske habe ihm gesagt, er solle den kommandierenden General Walther von Lüttwitz fragen. Und da habe Pabst gesagt: Der gibt so einen Befehl nie. Und Noske hätte ihm gesagt, dann müsse er selbst verantworten, was zu tun sei. Jetzt gibt es dazu ein neues Detail. Ein renommierter Militärhistoriker, ein Oberstleutnant a. D., der am Militärgeschichtlichen Forschungsamt der Bundeswehr gearbeitet hat, hat mir gesagt, dass er als junger Offizier einen Vortrag von Pabst gehört hat. Und dort habe Pabst ausgeführt, dass er vorher persönlich bei Noske war und der die Sache abgenickt hat. Ich habe diesen Oberstleutnant gefragt: Wie schätzen Sie Pabst ein? Die Antwort: Der war arrogant und egomanisch, aber in dieser Sache glaubwürdig. Also: Die Ausflucht SPD-naher Historiker, Pabst würde lügen, funktioniert nicht. Pabst hat Noske immer gelobt, wollte ihn sogar als Diktator haben. Und er hat immer nur intern unter Offizieren Klartext gesprochen und diese Sachen nie an die große Glocke gehängt.

Das war vermutlich in den 1960er Jahren?

Ja, genau.

Da ist Pabst offiziell vor Offiziersnachwuchs der Bundeswehr aufgetreten? Oder war das eine eher informelle Runde?

Das war ein informeller Kreis ehemaliger Kadetten. Pabst war Kadett in der Kadettenanstalt in Lichterfelde, wo heute das Bundesarchiv ist. Einer der alten Kameraden war der ehemalige Reichskanzler Franz von Papen.

Ein interessantes Detail ist der von Ihnen erwähnte Hinweis von Noske an Pabst: Wenden Sie sich doch an Lüttwitz, um sich von dem einen Befehl geben, also decken zu lassen. Pabst erwidert, dass er den nicht bekommen werde. Der Bielefelder Historiker Hans-Ulrich Wehler hat dieses Dilemma des Haupttäters offenbar nie begriffen und noch 2009 in einem merkwürdigen Deutschlandfunk-Interview behauptet, dass, wären Luxemburg und Liebknecht »korrekt« in ein Gefängnis überstellt worden, sie am Abend vor ein Standgericht gestellt und erschossen worden wären. Die hätten halt Aufstand und Bürgerkrieg angezettelt. Wehler wusste demnach nicht, dass im Januar 1919 in Berlin kein Standrecht galt – der Belagerungszustand der Kriegszeit war ja aufgehoben worden –, und Noskes Schießerlass vom März 1919 lag noch nicht vor. Es war also von vornherein klar: Wenn »wir die zwei umlegen«, dann ist das ist eine extralegale Tötung, also Mord. Es gibt zudem eine Passage in dem Interview, deren Heuchelei schwer zu ertragen ist: Wehler sagt, er könne gar nicht verstehen, wieso Pabst nie angeklagt worden ist. Dass sei »rätselhaft« und »schlechterdings unverständlich«. Sie hatten zu dem Zeitpunkt schon das Dokument aus dem Pabst-Nachlass veröffentlicht, in dem der höchstpersönlich das »Rätsel« auflöst: Er ist einfach gedeckt worden von den sozialdemokratischen Mitwissern.

Ja. Dieses Interview ist in mehrfacher Hinsicht sehr interessant. Erstens, weil ein der Sozialdemokratie nahestehender Historiker zugibt, dass die beiden ermordet wurden und dass es diese Zusammenarbeit zwischen Noske und Pabst gegeben hat. Zweitens: Eigentlich hatte der Deutschlandfunk mich interviewt. Ich war damals in Bremen, habe da über Pabst geforscht und musste extra ins Studio von Radio Bremen, um mich über eine Standleitung interviewen zu lassen. Dann war der zuständige Redakteur mit dem Gespräch nicht zufrieden, hat es aus dem Programm geschmissen und dann Wehler interviewt. Also, Sie sagten es ja schon: Es war kein Bürgerkrieg, der da entfacht wurde von den beiden. Und es gab keinen Belagerungszustand. Und selbst wenn es den gegeben hätte, dann hätte das entsprechende preußische Gesetz von 1851 gegolten. Da braucht man einen Verteidiger und ein mit Offizieren besetztes offizielles Gericht. Und hätte das beschlossen, die beiden zu erschießen, dann hätte man 24 Stunden warten und die formelle Zustimmung des Oberkommandierenden – Lüttwitz oder Noske – einholen müssen. Ein ziemlich kompliziertes Verfahren. Die beiden zu erschießen war also doppelt widerrechtlich. Nehmen wir mal den Fall Georg Ledebour. Der war maßgeblich am Januaraufstand beteiligt, wurde auch verhaftet, ist ganz knapp davongekommen. Anton Fischer, Stadtkommandant und SPDler, wollte ihn eigentlich erschießen lassen. Es gab dann einen Prozess, und da hat ein Staatsanwalt, ein Rechter, der später am Kapp-Putsch beteiligt war …

picture-alliance / akg-imagesBerlin, Frühjahr 1919: Reichswehrminister Gustav Noske (SPD) schreitet die Front einer Brigade der vorläufigen Reichsmarine vor ihrer Versetzung nach Kiel ab

picture-alliance / akg-imagesBerlin, Frühjahr 1919: Reichswehrminister Gustav Noske (SPD) schreitet die Front einer Brigade der vorläufigen Reichsmarine vor ihrer Versetzung nach Kiel ab… der Staatsanwalt Karl Zumbroich …

… genau, der hat festgestellt: Das war im Januar 1919 eine revolutionäre Situation und kein Hochverrat, kein Putsch. Und Ledebour ist freigesprochen worden. Eine eindeutige Sache, auch dann, wenn man sie nur rein rechtlich betrachtet.

Und dass Wehler vorgibt, nicht zu verstehen, warum Pabst nie angeklagt worden ist: Das ist doch kein Missverständnis mehr, sondern ein bewusstes Augenverschließen, weil man hier mit einer Tatsache konfrontiert ist, die man aus dieser sozialdemokratischen Rechtfertigungsperspektive einfach nicht mehr rationalisieren kann.

Pabst wird über 50 Jahre hinweg geschützt. Die SPD-Regierung lässt den Mord vom Kriegsgericht der Garde-Kavallerie-Schützen-Division untersuchen, also von den Kameraden der Mörder. Dann laufen die ganzen Sachen über den Tisch des Adjutanten von Pabst. Der steuert den ermittelnden Kriegsgerichtsrat Paul Jorns, der dann später als Ankläger beim Volksgerichtshof gelandet ist. Alles wird vertuscht. Und die Regierung weiß das. Ebert und Noske waren doch nicht dumm. Die haben gewusst, was da gelaufen ist. Und dann wird Kurt Vogel, der die Leiche von Luxemburg in den Landwehrkanal werfen ließ, von Wilhelm Canaris aus dem Gefängnis geholt und nach Holland geschafft. Noske verhindert, dass er ausgeliefert wird und bestätigt die Freisprüche der anderen Täter.

Vogel musste weg, weil er mit einer Aussage, mit der er ja offenbar gedroht hat, das ganze Lügengebäude zum Einsturz hätte bringen können.

Genau. Und Pabst muss ihn dann in Holland ständig mit Geld versorgen. Pabst wird nach dem Zweiten Weltkrieg weiter geschützt. Ein Regierungssprecher, ein Freund von Pabst, Felix von Eckardt, der Drehbücher für Nazipropagandafilme geschrieben hatte, macht in Bonn 1962 eine offizielle Erklärung, dass das Ganze eine standrechtliche Erschießung war. Die ganze CDU-Kamarilla hat ihn in den 50er und 60er Jahren beschützt. Der spätere Verfassungsschutzpräsident Günther Nollau besucht Pabst 1959, weil er Wilhelm Pieck etwas anhängen will. Pabst erzählt ihm, wie der ganze Mord abgelaufen ist. Nollau behält das für sich, geht nicht zur Polizei und hängt nur die Sache mit Pieck an die große Glocke. Nach dem Spiegel-Interview mit Pabst von 1962 stellt das Ministerium für Staatssicherheit fest, dass der noch lebt. Dann gab es ein Ermittlungsverfahren in der DDR. Der Generalstaatsanwalt erlässt einen Haftbefehl und schickt ihn an das Bonner Justizministerium. Er bekommt nicht mal eine Antwort. Justizminister war Gustav Heinemann.

Aus dem Terror gegen die führenden Köpfe des radikalen Flügels der revolutionären Bewegung wird 1919 binnen weniger Wochen ein Massenterror. Anfang März bäumt sich in Berlin die im Januar niedergeschlagene Massenbewegung in einem Generalstreik noch einmal auf. Und da reagiert die gleiche Kombination aus rechter Sozialdemokratie und Freikorps mit einer Gewaltorgie, die einigermaßen beispiellos ist und lange Zeit zu den fast ganz vergessenen Episoden der Revolution von 1918/19 gehörte. Ihr zentrales Dokument ist der Schießbefehl Noskes vom 9. März 1919. Sie haben mal geschrieben, dass der sogar noch Jahrzehnte später einem Verfassungsrechtler mit Nazivergangenheit wie Ernst Rudolf Huber »den Atem geraubt« habe. Was ist denn dessen außergewöhnliche Qualität?

Das ist ein Befehl zur Gefangenentötung, der über alles hinausgeht, was es im Kaiserreich je an Befehlen und Gesetzen gab. Das hatte auch nichts mehr mit dem Belagerungszustand und dem Standrecht zu tun. Das war ein Befehl, der die Schleusen geöffnet hat: Jeder konnte abgeknallt werden, der verdächtig war, ein Roter zu sein. Sogar Frauen, Jugendliche, Kinder wurden getötet. Das war die Einführung des Massenterrors in die Innenpolitik Deutschlands – unter einem Sozialdemokraten. Der Anlass war eine Zeitungsente, dass die Spartakisten 60, dann wurden es 150, 200, Polizeibeamte umgebracht hätten. Dann legt Pabst Noske diesen Befehl vor. 1907 gab es schon einmal etwas Ähnliches: Da hat der preußische Generalstab Pläne für den Umgang mit »insurgenten« Städten entworfen. Auch da gab es den Vorschlag, alle Zivilisten zu erschießen, die mit einer Waffe in der Hand angetroffen werden. Das waren aber geheime Spielereien. Die SPD hat davon erfahren. 1911 war es ausgerechnet Gustav Noske, der das öffentlich gegeißelt hat. 1919 hat er diesen Befehl erlassen, und Tausende Menschen sind deswegen in Berlin, in München, im Ruhrgebiet umgebracht worden. Noske hat das als Zeuge in mehreren Gerichtsverfahren immer verteidigt.

Wenn man diesen Terror mal auf seinen Kern, also seine Praxis reduziert, kann man da von einer faschistischen Qualität sprechen? In Lichtenberg sind im März 1919 Leute erschossen worden, weil sie ein Parteibuch der USPD oder einen Gewerkschaftsausweis im Schrank hatten. Die verantwortlichen Offiziere waren meist Bürgersöhne, die endlich einmal in einem Arbeiterviertel aufräumen wollten.

jw-ArchivProtest gegen die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in Zeitungen der internationalen Arbeiterbewegung

jw-ArchivProtest gegen die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in Zeitungen der internationalen ArbeiterbewegungFür mich ist Noske eine präfaschistische Figur. Aber der stand nicht allein. Ebert hat es akzeptiert, der Vorstand der SPD hat das gebilligt. Der preußische SPD-Justizminister Wolfgang Heine hat es befürwortet. Es gibt da schon einen Zug hin zum Faschismus.

Ist das Abbiegen bzw. die Niederschlagung der – im weitesten Sinne – sozialistischen oder, wenn man so will, radikaldemokratischen Massenbewegung von 1918/19 die entscheidende Weichenstellung der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert gewesen? Und damit auch der folgenreichste Auftritt der SPD?

Es ist einer der folgenreichsten. Der August 1914 zählt dazu, auch der Kapp-Putsch 1920. Da wurden die rechten Sozialdemokraten von den Arbeitern noch einmal gerettet und haben dann ihre Retter umbringen lassen. Kurz bevor der Faschismus kam, gab es dann im Juli 1932 den sogenannten Preußenschlag Papens. Da haben sie sich einfach so aus der preußischen Regierung schmeißen lassen. Linke Revolutionäre haben sie erschießen lassen, aber gegenüber den Rechten wurde immer sofort der Schreibtisch geräumt.

Auffällig ist, dass die rechte Politik der Parteiführung die SPD schon zwischen 1919 und 1920 in eine Existenzkrise geführt hat. Im Januar 1919 wurde die Partei von Millionen Arbeitern in der Annahme gewählt, damit etwas für den Sozialismus zu tun. Viele von denen votierten dann bei der Reichstagswahl im Juni 1920 für die USPD, die zusammen mit der KPD ungefähr auf die Stimmenzahl der SPD kam.

Und die SPD fliegt aus der Regierung. Und stellt erst 1928 wieder einen Reichskanzler.

Warum hat die Führungsgruppe diesen Kurs dann nicht grundsätzlich revidiert? Die haben doch gesehen, dass sie die Partei in die Krise führen. Wie kann man das erklären?

Ich dachte mir jahrelang: Verrat, das greift zu kurz. Und nahm an, es sei die Verbürgerlichung. Die hatten Ämter und Funktionen, haben Einkommen bezogen von der Partei, haben sich arrangiert. Aber man muss noch weiter gehen: Die waren verpreußt oder besser: deutschnational. Haben nur noch vom Volk gesprochen und von der Nation. 1919 spricht Ebert von der Volksgemeinschaft. Die Arbeiter haben sie nicht mehr interessiert, nur noch das Volk.

Der Begriff Volksgemeinschaft ist ja maßgeblich von der sozialdemokratischen Rechten während der Kriegsjahre entwickelt worden. Auch das war keine Eigenleistung der radikalen Rechten. Die haben sich das später in der Form einer feindlichen Übernahme angeeignet. Wobei zu klären bliebe, wie feindlich die Übernahme eigentlich war.

Ja. Die meisten führenden Sozialdemokraten waren Anhänger des preußisch-deutschen Militärstaates. Der rechte Rand der Partei, der ja auch an der Spitze saß, war in gewissem Sinne völkisch. Erst als 1922 die USPD zurückkam, wurde die Idee der Volksgemeinschaft wieder gestrichen. Die rechten Sozialdemokraten waren total an den Staat und den Gedanken der Nation angepasst.

Wenn man einen Strich darunter zieht: Was ließe sich abschließend über die Revolution von 1918/19 sagen? Alles verweht, alles umsonst? Oder ist irgend etwas gedanklich oder praktisch Greifbares geblieben, an das eine Linke heute anschließen kann?

Die Räte sind wichtig. Ein Überbleibsel gibt es ja noch, die Betriebsräte. Das Frauenwahlrecht. Die basisdemokratischen Bestrebungen auch jenseits der politischen Rätebewegung. Die sind völlig vergessen und verschüttet. Aber vielleicht kann man sie wieder ausgraben.

-

· Berichte

Verlängerung in der Ladengalerie

Christian-Ditsch.deGelegenheit zum Nachfragen: In der jW-Ladengalerie blieb am Montag kein Platz frei

Christian-Ditsch.deGelegenheit zum Nachfragen: In der jW-Ladengalerie blieb am Montag kein Platz freiEine kleine Zugabe für die große Rosa-Luxemburg-Konferenz vom vergangenen Sonnabend: Am Montag abend trafen sich in der jW-Ladengalerie Mitglieder verschiedener Kuba-Solidaritätsinitiativen und anderer Bündnispartner mit der aus Kuba zur Konferenz gekommenen Delegation. Nach einem musikalischen Auftakt durch den Liedermacher Eduardo Sosa nutzten der frühere Kulturminister Abel Prieto und Nieves Ileana Hernández von der internationalen Abteilung des ZK der KP Kubas die Gelegenheit, um ihre Ausführungen auf der Konferenz zu vertiefen und mit den Besuchern zu diskutieren. Dazu gehörten auch Vertreter der Botschaften Kubas, Venezuelas, Boliviens und Nicaraguas.

Im Mittelpunkt des Abends stand die in Kuba derzeit laufende Diskussion über eine neue Verfassung, die am 24. Februar per Volksabstimmung verabschiedet werden soll. Die beiden Referenten berichteten, wie die gesamte Bevölkerung des Karibikstaates in die Debatten einbezogen wurde. Über den im vergangenen Sommer vorgelegten Entwurf war an Arbeitsplätzen, in Schulen und Hochschulen, bei Nachbarschaftsversammlungen und vielen weiteren Gelegenheiten debattiert worden. Hunderttausende Änderungsvorschläge waren das Ergebnis dieser Beratungen, die dazu führten, den Text grundlegend zu überarbeiten. So soll es künftig Gouverneure in den verschiedenen Provinzen des Landes geben. Im ersten Entwurf war vorgesehen, dass diese durch den Präsidenten ernannt werden sollten – das stieß auf Proteste. In der neuen Fassung heißt es nun, dass sie durch die Bevölkerung direkt gewählt werden.

Auch in der neuen Verfassung werde das Recht auf Arbeit festgeschrieben, berichtete Prieto. In der bisher gültigen sei es jedoch mit der Pflicht zur Arbeit verbunden gewesen – Applaus bei einem Teil des Publikums –, doch in der neuen werde es diese Pflicht nicht mehr geben – Beifall beim anderen Teil der Zuhörer.

Auf die Frage einer Besucherin, ob im Ausland lebende Kubaner an der Abstimmung teilnehmen können, erläuterten die Gäste, dass dies unter anderem für alle Staatsbürger möglich sei, die etwa als Mediziner, Lehrer oder Berater im Ausland tätig sind. Auch das diplomatische Personal könne seine Stimme abgeben. Migranten könnten wählen, wenn sie mit Wohnsitz in Kuba gemeldet sind und entsprechende Ausweisdokumente haben. Wer seine Heimat allerdings dauerhaft verlassen habe, sei von der Mitentscheidung ausgeschlossen. Die Referenten erinnerten daran, dass die Frage der Migration seit Jahrzehnten genutzt werde, um Kuba zu schwächen. Während die USA an der Grenze zu Mexiko Absperrungen errichteten oder Emigranten aus Haiti in ihre bitterarme Heimat zurückschickten, seien Kubaner als »Opfer der Diktatur« willkommen geheißen worden.

Am Ende des langen Abends stimmte Eduardo Sosa noch einmal »Hasta siempre, Comandante Che Guevara« an – und beendete damit kämpferisch die XXIV. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz und ihre Verlängerung.

-

· Berichte

»Nicht glauben, lesen!«

Seit 1871 wurde Deutschland nie attackiert, seine Militärs aber beschäftigen sich auch heute mit Angriffskriegen. Der Publizist Otto Köhler spricht am Sonnabend auf der von jW organisierten XXIV. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin von einem »Adlerschiss, der immer noch zum Himmel stinkt«. Sein Thema: »Die nächste imperialistische Hauptmacht« ist auch Gegenstand des Gesprächs von Moderatorin Anja Panse mit dem Aktivisten Franz Haslbeck zur bevorstehenden Münchener Sicherheitskonferenz.

Zur Eröffnung stimmt die in Berlin gegründete kubanische Band »Proyecto Son Batey« die ins Konferenzhotel strömenden Besucher ein – am Ende werden 3.100 gezählt, neuer Rekord.

Finanzökonomie und Krieg sind zwei Seiten einer Medaille, zeigt Vladimiro Giacché, Wirtschaftswissenschaftler aus Italien. Weltweit aufgeblähte Liquidität plus wachsende Kriegsgefahr bilden eine explosive Mischung. Ähnlich Michael Hudson, US-Ökonom: Barbarei (Al-Qaida oder »Islamischer Staat«) ist bewusste Politik Washingtons. Der Euro? Eine »Satelliten-Währung« des US-Dollars.

In Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht: Sängerin Gina Pietsch und Pianistin Christine Reumschüssel bieten einen Ausschnitt aus ihrem berührenden Programm »Sagen, was ist«.

An ihre in der Türkei inhaftierten Kollegen erinnert die Journalistin Mesale Tolu: Solidarität ist eine »Frage von Leben und Tod«. jW-Autor Max Zirngast grüßt aus der Ferne, er darf die Türkei nicht verlassen. Annette Schiffmann von der Solidaritätsbewegung für den seit 1982 eingesperrten US-Journalisten Mumia Abu-Jamal bekräftigt Mesale Tolus Worte. Mumia warnt in seiner Grußbotschaft: Krise und Angst öffnen dem Faschismus Tür und Tor. Weitere Grüße kommen von der KP Mexikos und der kolumbianischen FARC.

Ein weiterer Höhepunkt: 60 Jahre Kubanische Revolution. Liedermacher Eduardo Sosa eröffnet, der langjährige Kulturminister und Schriftsteller Abel Prieto legt dar, welche entscheidende Rolle Kultur bei der Bewusstseinsbildung zukommt. Er zitiert Fidel Castro zur Alphabetisierung: »Nicht glauben, lesen!« Die Diplomatin Nieves Iliana Hernández antwortet auf Fragen von jW-Außenpolitikchef André Scheer. Samuel Wanitsch, Koordinator der Vereinigung Schweiz–Cuba, verliest die Grußadresse der Konferenz.

Die jW hat mit existenzbedrohenden Preiserhöhungen vor allem der Post zu kämpfen, informiert die Verlagsmannschaft. Aber die Zeitschrift für Gegenkultur M & R ist dank breiter Unterstützung wieder da. Chefredakteurin Susann Witt-Stahl spricht mit dem Komponisten Wieland Hoban über sein Stück zur israelischen Besatzung.

Die nächste Revolution? Der Schriftsteller und Journalist Dietmar Dath: »Sozialismus hat keine Prophezeiung nötig, er wird gemacht.« Die SDAJ berichtet von ihrem Jugendforum. Podiumsdiskussion (siehe die Seiten 12 und 13) und Gesang der Internationale beenden die Konferenz. Viele Gäste gehen zum Jahresauftakt der DKP. Ohne die Unterstützung Hunderter Parteimitglieder und anderer ehrenamtlicher Helfer keine sehr gelungene Rosa-Luxemburg-Konferenz.

-

· Berichte

»Der Lack ist ab«

RubyImages/F. BoillotDie Teilnehmerinnen der Podiumsdiskussion (v. l. n. r.): Ulrich Maurer, Nina Scholz, Stefan Huth, Jan von Hagen und Lena Kreymann

RubyImages/F. BoillotDie Teilnehmerinnen der Podiumsdiskussion (v. l. n. r.): Ulrich Maurer, Nina Scholz, Stefan Huth, Jan von Hagen und Lena KreymannAm Sonnabend diskutierte der Chefredakteur der jungen Welt, Stefan Huth, mit Jan von Hagen, verdi-Gewerkschaftssekretär in Nordrhein-Westfalen, Lena Kreymann, Bundesvorsitzende der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend, Nina Scholz, Journalistin und Aktivistin in den Berliner Mietenkämpfen, und Ulrich Maurer, ehemaliger Landesvorsitzender der SPD in Baden-Württemberg und Mitbegründer der Partei Die Linke über aktuelle Klassenkämpfe und die Frage, wie die Linke am besten Klassenpolitik betreibt. Wir dokumentieren das Podiumsgespräch an dieser Stelle in Auszügen. (jW)

Stefan Huth: In einem kürzlich geführten Interview mit junge Welt hast du gesagt, Die Linke könnte den rechten Zauber schnell beenden. Warum macht die Partei es dann nicht?

Ulrich Maurer: Folgende Frage stellt sich: Wie findet man von der Ablehnung und der Wut auf das bestehende System zum tatsächlichen Widerstand, zur Aktion, wie lässt sich die herrschende Klasse im Spätkapitalismus ernsthaft beeindrucken? Bloße Parlamentspraxis reicht da nicht aus, ebensowenig reichen herkömmliche Demonstrationen. Ich habe einmal mit jungen Aktivistinnen, damals bei Occupy, die Deutsche Bank am Wittenbergplatz besetzt, und wir haben verlangt, dass der Filialleiter eine Grußadresse an den damaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble schicken solle. Wir nahmen an, die Polizei würde umgehend eingreifen, doch der Filialleiter hat erst einmal mit der Zentrale in Frankfurt telefoniert, und die Vorstandsebene hat ihm gesagt: Nein, kein Polizeieinsatz, nicht rauswerfen, ruhig bleiben, zur Not auch noch das Fax schicken. Man muss sich darüber im klaren sein, soll das heißen, dass dieses Personal im Vorstand der Deutschen Bank ziemlich clever ist. Um diese Leute zu beeindrucken, braucht es andere Formen des passiven Widerstands. Ich war lange Parlamentarier und habe dieses heilige Arbeitsethos dort nie verstanden. Als Abgeordneter, finde ich, muss man auf der Straße und im Parlament sein, man sollte sich als Sprachrohr der Bewegungen verstehen, das ist, was ich von der Partei Die Linke erwarte.

Huth: Das ist keine akademische Debatte, denn vor unseren Augen vollzieht sich der soziale Protest, etwa wenn wir nach Frankreich blicken, dort sogar auf sehr militante Weise. Dann kommt Bernd Riexinger und macht den Bedenkenträger, sagt, die ganze Sache sei nicht so sauber.

Maurer: Um ehrlich zu sein, ich habe nicht verstanden, warum er das gesagt hat. Klar, die Gelbwesten sind eine ziemlich anarchische Bewegung, es lässt sich noch nicht sagen, was daraus wird. Aber jede Form von Protest, der die Herrschenden herausgefordert, ist richtig. Die Linke hat dabei die Aufgabe, sich daran zu beteiligen. Wenn wir außen vor bleiben und sagen, da machen auch Wähler von Le Pen mit, überlassen wir die Straße den Rechten mit ihrem Rassismus und Nationalismus.

Huth: Es geht dabei auch stets um die Organisierung von Kämpfen, um die Frage nach Bündnispartnern, auch wenn da gelegentlich fremdenfeindliche Töne zu vernehmen sind. Du, Lena, bist der Meinung, dass auch solche Kolleginnen und Kollegen Bündnispartner im Kampf für soziale Veränderungen sein können. Das bleibt in deiner Organisation sicher nicht unwidersprochen.

Lena Kreymann: Ich sage, man sollte mit solchen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten, auch wenn sie bisweilen rassistische Positionen vertreten. Ich sage gleichzeitig, dass deren Rassismus nicht hinnehmbar ist. Es kommt dabei auf die Situation im Betrieb an. Eine ganz mehrheitlich antirassistische Belegschaft wird mit einem Rassisten ganz anders umgehen als eine, in der ohnehin schon eine rassistische Grundstimmung besteht und in der die AfD versucht, eine Betriebsratsliste aufzustellen oder Kandidaten auf Gewerkschaftslisten unterzubringen. In der Linken gibt es dazu viele falsche Haltungen, etwa: Mit denen rede ich gar nicht erst oder: Ich erkläre denen die Welt, und wenn die das dann geschluckt haben, sehen wir weiter. Doch so funktioniert das mit dem Klassenkampf und der Bewusstseinsbildung nicht. Es ist dieser Kapitalismus, der Rassismus, Sexismus und Homophobie hervorbringt. Bei dem gegenwärtigen Rechtsdruck drückt sich auch das Interesse des deutschen Monopolkapitals aus. Das wiederum heißt, wir müssen den Hauptschlag gegen dieses Monopolkapital richten und in den Betrieben kämpfen. Und dort treffen wir dann auf Leute, die zwar bereit sind, beim Warnstreik für Lohnerhöhungen mitzumachen, aber zwei Stunden später erklären, das Boot ist voll. Die beste Antwort zur Widerlegung solcher Sichtweisen lautet: Glaubt ihr, wir hätten uns gegen den Chef, gegen den Konzern durchsetzen können, wenn wir als Belegschaft nicht zusammengestanden hätten, ganz egal, welcher Herkunft die Kolleginnen und Kollegen sind?

Huth: Um die Organisationsfrage kommen wir nicht herum, wenn diese Gesellschaft grundsätzlich verändert werden soll. Du bist in der Kommunistischen Partei und in der SDAJ organisiert. Wie verhält es sich da mit den Reformkämpfen? Wo liegen die Grenzen in den alltäglichen Kämpfen?

Lena Kreymann: Die SDAJ fährt gerade eine Kampagne. Das Motto lautet: Geld gibt es genug, Zeit, dass wir es uns holen. Wir fragen: Wofür wird in dieser Gesellschaft das Geld ausgegeben? Für das Militär zum Beispiel. Es fehlt an den Schulen, Schwimmbäder werden geschlossen usw. Das klingt zunächst nicht besonders revolutionär. Aber auf diese Weise lässt sich zeigen, in wessen Interesse der Staat sein Geld ausgibt, und indem wir diesen Umstand skandalisieren, können wir Menschen in Bewegung bringen. Bei einem Schulstreik in Kassel war genau das Thema: Deine Schule fällt über dir zusammen, aber gleichzeitig wird das Geld für jeden Rüstungsquatsch ausgegeben. Da sind dann wirklich sehr viele junge Leute auf die Straße gegangen. Auf diese Weise lässt sich der Klassengegensatz recht gut vermitteln. Die bloße Gegenüberstellung reicht natürlich nicht. Man wird darauf hinweisen müssen, dass dabei systemische Gründe vorliegen, und dass früher oder später dieses System gestürzt werden muss, dass an die Stelle des Kapitalismus der Sozialismus treten muss. Da verbindet sich dann der Reformkampf, zum Beispiel für ein besseres Schulgebäude, mit der Perspektive Sozialismus.

Huth: Nina, du bist aktiv bei den kommunalpolitischen Kämpfen gegen die Deutsche Wohnen, gegen Mietsteigerungen und Verdrängung. Wie organisiert ihr eure Arbeit?

Nina Scholz: Ich habe angefangen, mich zu organisieren, weil ich Mieterin in einem Haus der Deutschen Wohnen war. Ich hatte also ein persönliches Interesse daran, dass die Deutsche Wohnen enteignet wird. Ich wusste, ich werde aus meiner Wohnung verdrängt werden. Das stand am Anfang. Es gab zu Beginn eine oder zwei Gruppen, die gegen die Deutsche Wohnen gekämpft haben, und es sah nicht so aus, als würde daraus eine große Initiative werden. Der Feind schien zu groß. Dann aber wurden wir immer mehr, denn es gibt etliche, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, da die Deutsche Wohnen mit etwa 110.000 Einheiten die größte Wohnungseigentümerin in Berlin ist. Alle haben Angst. Und so ist die Vernetzung ganz unterschiedlicher Mieter aus unterschiedlichen Stadtteilen in Gang gekommen. Mieter wurden zu Gerichtsprozessen begleitet, keiner wird alleingelassen. Trotzdem wurde uns dabei relativ schnell klar, dass wir keine Chance haben. Vor etwa einem Jahr haben wir dann zusammengesessen und beraten, wie es weitergehen soll. Und haben gesagt: Eigentlich müssten wir die enteignen. Diese Idee stieß anfangs auf wenig Gegenliebe. Hier wird es interessant. Wir Linken haben ja immer total recht, wir schreiben schlaue Texte und wissen, wie es geht, haben aber mit den meisten Menschen nichts zu tun. Wir haben also über Enteignung gesprochen, aber die meisten aus dem Bündnis waren strikt dagegen, haben gesagt, nein, auf keinen Fall, ich stelle mich doch nicht in meine Fußgängerzone und sage zu meinem Nachbarn, hier soll enteignet werden. Vor allem viele Westberliner Mieter fanden das unmöglich, das sei Sozialismus, damit wollten sie nichts zu tun haben. Damit fing die Arbeit erst an. Inzwischen sind viele Mieterinnen und Mieter in diesem Bündnis von dem Vorhaben überzeugt, weil sie wissen, es gibt keine andere Lösung.

Huth: Ich habe heute morgen im Deutschlandfunk ein Interview mit Katina Schubert, der Landesvorsitzenden der Linkspartei in Berlin, gehört. Da ging es um die Initiative »Deutsche Wohnen enteignen«. Der Interviewer fragt: »Sagen Sie mal, Ihre Partei hat doch den Verkauf kommunalen Wohneigentums erst in die Wege geleitet. War das nicht ein Fehler?« Die Antwort war: »Ja, ja.«

Maurer: Immerhin ein Geständnis, oder? Dazu kann die SPD sich bis heute nicht durchringen. Als wir die Partei Die Linke gegründet haben, hatte ich zusammen mit Oskar Lafontaine eine fürchterliche Auseinandersetzungen mit der Berliner PDS genau wegen dieser Frage. Mit Klaus Lederer habe ich mich regelrecht gefetzt. Mittlerweile sind einige Befürworter von Privatisierungen aus der Partei Die Linke ausgetreten, manche sind sogar ganz weit nach rechts gewandert, in Sachsen beispielsweise. Und ich habe mit Freude gesehen, dass der Parteitag der Linken in Berlin sich für die Enteignung der Deutschen Wohnen ausgesprochen hat.

Scholz: Schauen wir mal, was draus wird.

Maurer: Es herrscht mehr Freude im Himmel über einen Sünder, der sich bekehrt, als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen.

Huth: Na ja, aber so richtig bekehrt sind sie nicht, denn das Thema Privatisierung treiben sie weiter voran, diesmal beim Thema Schulbau hier in Berlin.

Maurer: Ja, eine juristische Angelegenheit. Es geht wohl darum, dass unter dem Diktat der Schuldenbremse Umgehungsmaßnahmen über landeseigene Unternehmen ergriffen werden müssen. Wir werden sehen, wie das ausgeht. Die klare Botschaft lautet im Moment: »Das bleibt im öffentlichen Eigentum, aber eben in der Form landeseigener Unternehmen. Wir können nicht anders.« Nun gut. Ich bin auch skeptisch. Wir müssen den Druck erhöhen. Wie bei der Enteignungsfrage. Die Linke ist die einzige Partei in Berlin, die wirklich dafür ist. Die SPD will hingegen der Deutschen Wohnen ein Kaufangebot machen. Die wird aber wahrscheinlich mehr Geld verlangen, als sie dem Senat damals bezahlt hat. Die Linke muss vom Senat verlangen, dass tatsächlich ein Enteignungsgesetz geschrieben wird. Und dann muss man den Ehrgeiz haben, das bis vor das Verfassungsgericht zu treiben. Das ist der juristische Weg. Der wird aber nur gangbar sein, wenn die Mobilisierung anhält.

Huth: Enteignungsfragen sind grundsätzliche Fragen, es geht um Eigentumsverhältnisse und den Profitmechanismus. Diese Fragen könnte man auch mit Blick auf die Klinikkonzerne aufwerfen. Welche Erfahrungen hast du, Jan, in den gewerkschaftlichen Kämpfen an den Kliniken gemacht? Haben die Kolleginnen und Kollegen über die Tarifforderungen hinaus auch weitergehende Forderungen gestellt?

Jan von Hagen: Wir haben mit den Streiks in Nordrhein-Westfalen bei etwa 1.000 Streikenden an den Unikliniken in Essen und Düsseldorf Erfahrungen gemacht, die in diese Richtung gingen. Während dieses zwölfwöchigen Streiks haben die Beschäftigten gemerkt, dass sie in der Lage sind, das Krankenhaus alleine zu führen. Als wir mit dem Arbeitgeber über Notdienste verhandelten, untersagte uns ein Gericht, am Folgetag zu streiken. Wir haben es dann geschafft, zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens sämtliche Streikenden umzuorientieren, so dass sie um sechs ihre Arbeit aufgenommen haben und niemand zu Schaden kam. Das hat die Arbeitgeber beeindruckt, das hat die Politik beeindruckt, und das hat den Streikenden das Gefühl gegeben: »Ja, es stimmt, was manche Linke sagen: Wir führen diesen Betrieb und nicht die Geschäftsführung.« Die Enteignung der Krankenhäuser war da noch kein Thema. Der Streik hat aber sehr deutlich gemacht, wie Gesundheitspolitik funktioniert, wie wir ein Krankenhaus organisieren und was die Rolle der Beschäftigten in Abgrenzung zur Rolle von Politik und Arbeitgebern ist. Es war eben keine normale Lohnrunde, sondern das waren Streiks für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Krankenhaus. Da verbinden sich mehrere Interessen. Die der Beschäftigten, die der Patienten und von deren Angehörigen sowie potentiell von jedem Bürger und jeder Bürgerin. Da kam eine Diskussion um ein anderes Gesundheitssystem in Gang. Und schnell waren wir auch bei der Frage: Wie könnte denn dieses Krankenhaus besser laufen?

Huth: Habt ihr viele Solidaritätsbekundungen erhalten? Mehr als sonst üblich? Man benötigt viel Kraft, um das durchzustehen.

Von Hagen: Die Kraftanstrengung für eine Gewerkschaft ist das eine, die Kraftanstrengung für die Kolleginnen und Kollegen, die in den Streik gehen, das andere. An jedem Tag ist zu entscheiden: »Ich gehe nicht mehr auf meine Station, es ist wichtiger, diesen Kampf zu gewinnen, als die Versorgung der Patienten sicherzustellen.« Dazu gehört Mut. Die Solidarität war groß. Wichtig war, dass es eine gegenseitige Solidarität zwischen den Beschäftigten beider Kliniken gab. Dann kam die Unterstützung der Bevölkerung hinzu. Daraus entstanden die Bündnisse für mehr Personal im Krankenhaus. Inzwischen sind es bundesweit etwa 25, Tendenz steigend. Diese Bündnisse arbeiten weiter und tragen das Thema in andere Krankenhäuser. Die Streikenden in Essen sind nicht nur in andere Krankenhäuser gegangen. Sie waren auch bei den Amazon-Streiks und konnte erfahren, die Überlastung, die uns kaputtmacht in diesem System, die gibt es nicht nur in der Pflege und in den Kitas, sondern das sagen auch die Postboten und die Angestellten eines Versandhändlers. Daraus konnte sich das Verständnis entwickeln, dass die Probleme nicht an einem Betrieb oder an einer Branche festzumachen sind, sondern an diesem System.

Huth: Kannst du konkrete Beispiele nennen für solches ein Zusammengehen, für konkrete Aktionen?

Van Hagen: Die Essener sind in andere Betriebe gegangen. Sie haben sich gesagt: Wir wollen nicht vor dem Betriebstor stehenbleiben und Flyer verteilen, sondern mit den Kolleginnen reden. Und zwar konkret: »Ich streike gerade in meinem Betrieb und will dir davon erzählen. Wie geht es dir denn bei Amazon?« Solche Fahrten in andere Betriebe haben wir während des gesamten Streiks organisiert. Das hat viel Kraft gegeben, wenn die Kollegen sagten: Streikt weiter, wir haben die gleichen Probleme. In Essen standen Streikende vor der Frage, ob sie es sich finanziell leisten können, weiter zu streiken. Die Gewerkschaften zahlen zwar Streikgeld, aber bei langen Streiks stellt sich schon die Frage: Klappt das? In dieser Situation hat das Streikkomitee entschieden, die Bevölkerung und verschiedene Verbände um Spenden zu bitten, um für den Notfall Geld zur Verfügung zu haben. Bei der ersten Aktion in der Fußgängerzone in Essen sind in wenigen Stunden mehrere tausend Euro zusammengekommen.

Huth: Es sind also ganz konkrete Organisationsfragen und Organisationsformen, die sich da entwickelt haben. Lena, die SDAJ war auch an den Streiks in Essen beteiligt, oder?

Kreymann: Ja, das war für uns eine ziemlich spannende Erfahrung, gemeinsam mit den Kollegen im Betrieb Forderungen zu entwickeln, mit ihnen zu diskutieren, ihnen auch zuzuhören. Und zu sehen, wie sich auf der Grundlage gemeinsamer Kämpfe ein Bewusstsein ausbildet. Und da hat sich auch sehr viel getan hat, was die Schaffung von antirassistischem Bewusstsein betrifft. Für uns war wichtig, Organisation im Rücken zu haben, die die Kollegen im Betrieb dabei unterstützt, diesen Streik zu führen, und die auch andere Diskussionen in die Belegschaft hineinbringt, die für eine systematische Einordnung sorgt, also für Kapitalismuskritik. Und natürlich wollen wir die Leute auch organisieren. Man darf da nicht allein auf der gewerkschaftlichen Ebene bleiben.

Von Hagen: Vielleicht noch eine konkrete Erfahrung zum Thema Rechtsentwicklung und was bewusstseinsmäßig in solchen Kämpfen passiert. Im Düsseldorfer Klinikum gibt es 5.000 Beschäftigte aus mehr als hundert Nationalitäten. Natürlich gibt es Kolleginnen und Kollegen, die rechte Sprüche von sich geben. Aber die zwölf Wochen Streik haben unheimlich viel gebracht. Gemeinsam kochen, gemeinsam demonstrieren, das hat zu einer deutlich konkreteren Bewusstseinsbildung gegen rechts geführt als jede Veranstaltung, die man sonst so organisiert.

Huth: Nina, du hast in deinem Beitrag auch die Frage aufgeworfen, wie wir die Parikularismen überwinden und die Einzelkämpfe verbinden können. Wie können wir eine kämpferische neue Organisation schaffen?

Scholz: Das ist die wichtigste und die schwierigste Frage. Wie sieht eine Partei eines neuen Typs aus? Ist das am Ende eine Mietergewerkschaft oder so etwas? Ich sehe nicht, dass es die Partei, die wir bräuchten, schon gibt. Das ist für mich weder die DKP noch die Linkspartei. Das Modell einer Mietergewerkschaft wird in Berlin sehr konkret diskutiert. So etwas gibt es ja in anderen Ländern, in Spanien oder auch in England. Aber wir stehen da ganz am Anfang.

Huth: Jan, habt ihr in den Arbeitskämpfen in Nordrhein-Westfalen Unterstützung erfahren von Parteien? Gab es da Verbindungen?

Von Hagen: Die Streiks an den beiden Unikliniken haben die Politik beschäftigt und auch die Parlamente. Die Düsseldorfer Stadtpolitik hat z. B. diskutiert, wie die Versorgung über andere Krankenhäuser sichergestellt werden kann. Und es gab auch Debatten im Düsseldorfer Landtag, weil die Landespolitik verantwortlich für die Unikliniken ist. Natürlich gab es Unterstützung von einzelnen Parteien. Die Linkspartei war vor Ort, die SPD, auch die DKP, also ein breites Spektrum von linken Organisationen. Aber auch der CDA, der Arbeitnehmerflügel der CDU. Die Kolleginnen und Kollegen haben dabei sehr viel gelernt. Denn natürlich ist nicht vergessen, dass wir mit den Streiks an den Unikliniken unter einer schwarz-gelben Regierung begonnen haben, aber die Regierungszeit von Rot-Grün nicht lange zurücklag. Insofern gab es bei den Streikenden eine deutliche Skepsis. Das haben wir gemerkt bei allen Parteien. Es gab ein Gegenbeispiel: In Essen war die SDAJ sehr aktiv. In Düsseldorf waren es andere Organisationen, die sich langfristig beteiligt haben, die also nicht nur für ein Solifoto gekommen sind, sondern Teil der Auseinandersetzungen wurden, die Schichten übernommen und Brötchen geschmiert haben.

Huth: Ulrich, du bist mit den sozialen Basisbewegungen groß geworden und über die Jusos in die SPD gekommen. An welchem Punkt hast du dich entschieden, dir eine andere Organisation zu suchen?

Maurer: Ich habe angefangen mit der APO und beim SDS. Es gab einen Teil der APO, der versucht hat, die SPD zu verändern. Irgendwann war aber die Toleranzgrenze des Systems erreicht. Ich habe später in der Auseinandersetzung um die Agenda 2010 die SPD verlassen. Während der Gründungsphase der Partei Die Linke habe ich mich sehr wohl gefühlt, weil es eine Partei war, die demonstrierte, eine Partei, die offen sagte: Die Krise heißt Kapitalismus. Ich glaube, dass die Art von Kapitalismus, die wir heute haben, quasi ein neues weltweites Feudalsystem, die große Gefahr beinhaltet, kriegerisch zu werden. Ich werde immer wütender und freue mich, wenn Menschen anfangen, sich zu wehren und nicht verkehrt zu leben. Und wo Menschen die Kraft dazu aufbringen, sind wir Linken dazu da, sie zu unterstützen, Solidarität zu zeigen. Die einfache Erkenntnis, dass der Graben nicht zwischen den Völkern verläuft, sondern zwischen oben und unten, kann man ja nur haben, wenn es zur Auseinandersetzungen kommt, wenn sich Menschen in Kämpfe begeben.

Huth: Nina, in den konkreten Kämpfen, die du erlebt hast, gab es da Debatten über Alternativen zum kapitalistischen System?

Scholz: Ich habe die Streiks und Arbeitskämpfe bei Deliveroo und Foodora begleitet. Die haben mich sehr interessiert. Noch vor einigen Jahren hieß es: Das sind die Prekären, die werden wir niemals organisieren können. Jetzt organisieren sie sich. Und sie wissen, wo ihr Feind steht: Das sind die Unternehmen. Ich finde es bemerkenswert nicht nur bei den Mietenkämpfen, sondern auch gerade in diesen Kämpfen, dass man überall sieht, der Lack ist richtig ab. Die Deliveroo- und Foodora-Gewerkschaften zum Beispiel gibt es inzwischen europaweit, auch in den USA; Gig Economy-Organisierung ist weltweit ein Thema. Ein weiteres Beispiel ist der Kampf gegen Amazon. Als Gewerkschaften hier begonnen haben, die Leute zu organisieren, hat Amazon ein Lager in Polen eröffnet. Die haben sich gesagt, gut, wir können auch von da liefern. Aber dann gab es auch dort Streiks. Das sind also Formen von internationaler Solidarität. Davon haben wir vor Jahren noch geträumt. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin trotz der allgemein niederschmetternden Lage milde optimistisch.

Huth: Lena, wie finden Leute zu euch aus den Betrieben oder aus dem Bildungsbereich?

Kreymann: Die betrieblichen Auseinandersetzungen sind da sehr wichtig. Die Betriebe sind Orte, wo man den Herrschenden weh tun kann. Da geht es an die Profite, da wird der Klassengegensatz erfahrbar.

Von Hagen: Lange Zeit hieß es: In Krankenhäusern wird nicht gestreikt. Heute ist es so, dass Menschen ihre Ausbildung zum Teil in einer Streiksituation beginnen. Sie kommen in einen Beruf hinein, in dem sie wahrscheinlich langfristig bleiben werden, und lernen sofort, es ist völlig normal, dass man auf die Straße geht und seine Arbeitskraft zurückhält. Es gab eine Situation, die uns als Ältere sehr beeindruckt hat. Am fünften oder sechsten Streiktag kamen 15 Azubis auf die Bühne und sagten: Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen heute hier und wir streiken mit euch, und das ist für uns richtig schwierig, weil wir haben heute unsere Zwischenprüfung. Und trotzdem streiken wird, denn das ist der wichtigste Kampf. Unsere Zwischenprüfung können wir nachholen. Die Azubis organisieren sich im Moment gewerkschaftlich viel stärker als langjährig Examinierte. Ich habe das Gefühl, dass die jetzige Generation eine neue Qualität in die Kämpfe bringen wird. Aber dafür braucht es auch eine politische Anleitung von seiten der Gewerkschaften und eine Orientierung der Linken, wo es hingehen soll.

-

· Berichte

Zum Aufstand gezwungen

Christian-Ditsch.deNicht kleben bleiben: Der kubanische Liedermacher Eduardo Sosa brachte das Publikum zum Tanzen

Christian-Ditsch.deNicht kleben bleiben: Der kubanische Liedermacher Eduardo Sosa brachte das Publikum zum Tanzen»Auf, auf zum Kampf« hatte zum Auftakt des musikalischen Konferenzprogramms auch Gina Pietsch gesungen. Die letzte große Chanteuse des deutschen Arbeiterliedes demonstrierte mit ihrem Rosa-Luxemburg-Programm »Sagen, was ist« zur Klavierbegleitung von Christine Reumschüssel erneut, auf welch unvergleichliche Weise sie das ganze emotionale Spektrum der um ihre Rechte Kämpfenden zu transportieren versteht. Beginnend mit »Im Gefängnis zu singen« (Brecht/Eisler), erinnerte sie an die zahlreichen Stationen Luxemburgs in Haftanstalten. Auf das Berliner Original »Wem hamse de Krone jeklaut« gab sie »So wird es Tag« von Gerhard Gundermann. »Nicht wie tote Fliegen« an dem »süßen Leim, zu dem man Schicksal sagt«, zu kleben« (Gundermann), dafür gab die Kommunistin Luxemburg praktische Anschauung. Sie bezahlte dafür mit dem Wertvollsten. Pietsch: »Sie wurde ermordet für eine Revolution – ich traue es mich fast gar nicht zu sagen –, die eigentlich nicht wirklich die ihrige war, für die sie sich aber mit ihrem Leben einsetzte.«

Dass die Erhebung gegen das Unrecht keine hübsche oder gar friedliche Angelegenheit ist, daran erinnerte auch der Schriftsteller Dietmar Dath in seinem Vortrag über die kommende Revolution. Es bleibt nicht zuletzt denen im Gedächtnis, die sich unter großen Opfern befreit haben. Der Kubaner Eduardo Sosa sang Lieder aus dem langen Unabhängigkeitskampf seines Landes. Zugleich wusste er die Freude über das Errungene zu intonieren – so in seinem bekanntesten Titel »A mi me gusta, Compay«, komponiert im Stil einer Guaracha. Der Song beginnt mit der Zeile »Ich lebe gerne hier, wo ich lebe«. Er ist das Lieblingslied von Che Guevaras Tochter Aleida und kam auch im Saal gut an: Die Temperatur stieg, es wurde geklatscht und getanzt. Einige lächelten glücklich, als wären sie gerade in ihre revolutionäre Heimat Kuba zurückgekehrt.

Abel Prieto, der ehemalige Kulturminister des Landes (1997 bis 2012 und 2016 bis 2018), betonte im Anschluss daran, wie schnell die erkämpfte Freiheit verloren ist, wenn sie nicht auch mittels einer sozialistischen Kultur zementiert wird. Man könne das materielle Lebensumfeld der Menschen transformieren. Erfolge aber keine kulturelle Wandlung, dann könne sich die Revolution nicht durchsetzen. Das zeige sich auch jetzt wieder bei den Rückschlägen, die die Linke in verschiedenen Ländern Lateinamerikas erleide.

Ein reaktionäres Rollback beschäftigt auch den deutsch-britischen Komponisten Neuer Musik Wieland Hoban. Ihn schockierte die israelische Militäroperation »Gegossenes Blei« in Gaza 2008, die 1.400 Palästinensern und 13 Israelis das Leben kostete. Als weitere Angriffe auf Gaza folgten, komponierte er den Dreiteiler »Rules of Engagement«, wie er im Gespräch mit der Chefredakteurin von Melodie & Rhythmus, Susann Witt-Stahl, berichtete. Er soll den Krieg und den Besatzungsalltag in Ton setzen. Ein Auszug wurde auf der RLK abgespielt. Den dritten Teil reichte er für eine Aufführung bei den Donaueschinger Musiktagen ein. Aber dazu kam es nicht. Ihm wurde mitgeteilt, es würden keine Stücke aufgeführt, die Israel kritisieren. Davon will sich Hoban jedoch nicht entmutigen lassen. Die notwendige Antwort auf die rechte Hegemonie bleibt, wie Witt-Stahl mit Walter Benjamin formulierte, die Politisierung der Kunst. Selten wurde das so eindrücklich vor Augen geführt wie am Samstag. (jW-Bericht)

-

Im Dezember 2017 ging ihr Bild durch die internationalen Medien: eine palästinensische Teenagerin, die sich gegen israelische Soldaten wehrt, mit Händen und Füßen. Die Soldaten waren zuvor in das Haus ihrer Familie im Dorf Nabi Salih nördlich von Ramallah eingedrungen, weil von dort Steine geworfen worden waren. Das geschah damals wöchentlich bei den Demonstrationen der Bewohner gegen israelische Siedler, die eine der wichtigsten Wasserquellen des Dorfes für sich beanspruchten. Acht Monate ging Tamimi für ihren Widerstand ins Gefängnis. Heute sollte sie auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz sprechen. Der Einladung konnte sie leider nicht folgen, denn mittlerweile musste sie wegen Bedrohung ihrer Familie untergetauchen.

»Es ist uns ein Bedürfnis, an dieser Stelle noch einmal unsere Solidarität mit dem palästinensischen Widerstand auszudrücken«, sagt Arnold Schölzel, der stellvertretende Chefredakteur der jungen Welt. Im Hintergrund werden Bilder von Ahed Tamimi in Handschellen gezeigt. (row)

-

Zum Abschluss erhoben sich die Gäste und füllte sich die Bühne, um das alte Arbeiterlied »Auf, auf zum Kampf« zu singen. Im Anschluss erschallte kräftig die »Internationale«.

-

· Blog

Jahresauftakt der DKP

Die Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz könnte nicht stattfinden ohne die vielen Helfer der DKP. Nach einem arbeitsreichen Tag im Café K, wo Mitglieder der DKP die Besucher mit Speis und Trank versorgt haben, treffen sie sich zum politischen Jahresauftakt. Der findet traditionell am Rande der Konferenz statt.

Inhaltlich geht es um die bevorstehende Wahl des EU-Parlaments, an der sich auch die DKP beteiligt. Aus diesem Grund sammelten Mitglieder auf der Konferenz Unterstützungsunterschriften. Das ist nötig, damit die Partei zur Wahl antreten kann. Außerdem wird darüber gesprochen, wie der Kampf gegen die weltweite militärische Aufrüstung und die Kriegsgefahr, die auch von Deutschland ausgeht, im Anschluss an die Kampagne »Abrüsten statt Aufrüsten« fortgeführt werden kann. Wichtig für die Partei werden selbstredend die Arbeitskämpfe in der Republik sein. Nachdem auch DKPler sich im letzten Jahr bundesweit an denen im Gesundheitsbereich beteiligt hatten, wird es in der nächsten Zeit darum gehen, wie die Aktionen fortgeführt und eventuell auf eine neue Stufe gehoben werden können. Zu dem Jahresauftakt der DKP sind traditionell auch internationale Gäste eingeladen. Heute sprechen neben einem portugiesischen Genossen auch der ehemalige Kulturminister Kubas.

-

Mit einem hochkarätig besetzten Podium ist auf der Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz über die Bedingungen heutiger Klassenpolitik diskutiert worden. In Zeiten einer erstarkenden Rechten und einer multiplen Krise des kapitalistischen Systems stellte Stefan Huth, Chefredakteur der jungen Welt, die Frage, wie sich eine emanzipative Bewegung entwickeln kann. Unterschiedliche Perspektiven darauf lieferten Ulrich Maurer, früherer Bundestagsabgeordneter für Die Linke, Lena Kreymann, Bundesvorsitzende der SDAJ, Nina Scholz, Aktivistin der Kampagne »Deutsche Wohnen und Co enteignen«, und Jan von Hagen, Mitglied der Verdi-Verhandlungskommission und Streikleiter während der Krankenhausstreiks in Nordrhein-Westfalen.

»Mit Aktionen in Parlamenten wird man die herrschende Klasse nicht beeindrucken«, berichtete Ulrich Maurer. Der frühere SPD-Landeschef in Baden-Württemberg betonte, dass es Formen des passiven Widerstandes brauche, auch Widerstand auf der Straße, um Erfolge zu erzielen. In Hinterzimmern könne man zwar viel diskutieren, das werde die gesellschaftliche Realität aber nicht ändern. Linke Parteien hätten den Bewegungen zu dienen, die sich entwickeln, so Maurer – und verwies dabei auf die Kampagne »Deutsche Wohnen und Co enteignen«, in der sich Nina Scholz engagiert. Sie berichtete davon, wie sich Mieter in der konkreten Auseinandersetzung solidarisieren, und dabei meist schon mit einem klaren Bewusstsein über die Verhältnisse ausgestattet sind. Die Deutsche Wohnen als der größte Immobilienkonzern der Hauptstadt sei ein »klarer Feind«, der dem Interesse der Menschen nach bezahlbarem Wohnraum entgegensteht, sagte die Journalistin. Deswegen sei Enteignung eine notwendige politische Forderung.

Darum sei es in den jüngsten Arbeitskämpfen in den Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen weniger gegangen, sagte Jan von Hagen. Bedeutend sei es gewesen, dass die Beschäftigten an den Unikliniken während der Streiks feststellten, dass sie ein Krankenhaus auch alleine führen könnten, und eine Geschäftsführung nicht zwingend erforderlich sei. Zudem sei die Solidarisierung der Beschäftigten etwa mit denen bei Amazon oder der Deutschen Post ein entscheidendes Moment gewesen, so der Verdi-Vertreter. Unterstützung sei auch von Genossen der SDAJ gekommen, berichtete Lena Kreymann. Die Interessen der Arbeiter würden sich in diesen Kämpfen zeigen und weiter herausbilden. Auch im kleinen ließen sich an Fragen, wofür in dieser Gesellschaft Geld ausgegeben wird und wofür nicht, die gesellschaftlichen Widersprüche aufzeigen. Wenn Armeen aufgerüstet werden und Schulgebäude verfallen, werde Widerstand notwendig.

Maurer appellierte an die Anwesenden, sich zu organisieren. Jeder Betrieb, der rekommunalisiert werde, sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer besseren Gesellschaft. »Wehrt euch«, so der ehemalige Berufspolitiker. In der gegenwärtigen Lage müsse man für jede Form des Widerstandes dankbar sein.

Das Podium diskutierte auch über diejenigen, die heute rechte Parteien wählen. Die Menschen seien nicht per se aus den Bewegungen auszuschließen – darin waren sich die Diskutanten einig. »Der Lack ist ab«, sagte die Journalistin Nina Scholz über die weiter sichtbar werdenden Widersprüche. In vermeintlich juristische Debatten dürfe man sich dabei nicht hineinziehen lassen, sagte Lena Kreymann. Es brauche den politischen Druck von der Straße. Jan von Hagen konnte berichten, dass Arbeiter verschiedener Bereiche die Erfahrung teilten: »Es ist die Belastung, die uns kaputt macht.« Diese gelte es zu überwinden. (jg)

-

Die Vorträge sind gehalten, gerade beginnt die Podiumsdiskussion. Zuletzt sprach der Science-Fiction-Schriftsteller und Journalist Dietmar Dath, natürlich über die Zukunft: »Die nächste Revolution«. Die beginne bekanntlich im Hier und Jetzt, was auch räumlich zu verstehen sei. Die »Verfolgten, Unterdrückten, Bestohlenen, Ausgegrenzten, Eingeschlossenen, Abgehängten oder einfach Aufgegebenen« seien nicht nur irgendwo im vom Neokolonialismus gebeutelten Weltregionen, sondern »überall«. Wenn die Revolution dieser Menschen beginne, werde es kein Spaß werden, sondern so hässlich, wie immer in der Geschichte.

Doch man müsse sich nicht freuen, um das Richtige zu tun, sondern denken. Eine der größten Herausforderungen für eine zeitgemäße Revolutionstheorie sei die Tendenz, dass sich ein Atomkrieg nicht in einen Bürgerkrieg verwandeln lässt. Doch Tendenzen seien nicht widerspruchsfrei, enthielten also auch Chancen für Gegenläufiges. Unter Kriegen würden immer die Ärmsten leiden, verheizt als lebendes Kriegsmaterial in den imperialistischen Verteilungskämpfen. »Imperialismus heißt: Wozu Gerät belasten, wenn man Menschen verschleißen kann? Weshalb eine revolutionäre Situation eine ist, in der Leute nicht mehr verschlissen werden wollen, während ihre Peiniger umgekehrt aus dem Verschleiß auch nicht mehr den alten Nutzen ziehen.« Trotz der großen Erfolge der in globaler Qualität praktizierten Strategie des Teile-und-Herrsche. »Der Imperialismus zwingt die Beherrschten aller Kontinente auch in einen neuen Zusammenhang miteinander, den sie begreifen und gegen die Herrschenden und Besitzenden kehren könnten«, so Dath. Der erste Schritt bleibe praktisches Bewusstsein.

Damit dieses entstehen könne, müssten die Ausgebeuteten aber der Pseudo-Teilhabe widerstehen, die ihnen der Kapitalismus anbiete. Dem alten Spiel »linksliberal gegen rechtsautoritär«, bei dem sich nie etwas ändert, müsse sich auch die Metropolenlinke entziehen. Dath: »Revolutionäre Politik weiß heute mehr als die Grundlagen, die in den Schriften der Klassiker stehen. Aber diese Grundlagen braucht sie. Mit ihnen weiß sie derzeit vor allem mehr, als sie kann. Zwischen 1917 und 1990 konnte sie umgekehrt oft mehr, als sie wusste. Sei’s drum: Wissen kann man lernen, und Können kann man üben. Die nächste sozialistische Revolution ist ein theoretisches Rätsel, das wir praktisch lösen müssen, aber nur wer sie vorbereitet, macht Geschichte. Alles andere, selbst wenn es Politik treibt, ist der ahistorische Leerlauf einer erschöpften, ungerechten und wahnsinnigen Welt. Die wirkliche Bewegung, die sie abschafft, war und ist und bleibt und wird – der Kommunismus.« (pm)

-

2008 griffen die Israelis Gaza an. »Operation gegossenes Blei« hieß der Krieg, der mehr als 1.400 Palästinenser das Leben kostete. 13 israelische Soldaten starben bei den militärischen Auseinandersetzungen. Die Zahlen verdeutlichen die Dimension der Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Der deutsch-britische Komponist Wieland Hoban war schockiert. Aber ein Stück darüber schreiben? Sich engagieren, zudem in einem Umfeld wie der Neuen Musik und seinem doch recht begrenzten Publikum? 2012 folgte der nächste Angriff auf Gaza. Da war es genug. Es entstand der Dreiteiler »Rules of Engagement«. Ausgehend von einem Gespräch, das die israelische Menschenrechtsorganisation »Breaking the silence« mit einem Soldaten geführt hatte, schrieb Hoban ein Stück, das den Krieg und den Alltag der israelischen Besatzung in Ton setzte.

Den dritten Teil des Stück reichte er ein für eine Aufführung bei den Donaueschinger Musiktagen. Aber dazu kam es nicht. »Ich war wirklich schockiert«, sagt Hoban im Gespräch mit der Chefredakteurin von Melodie & Rhythmus, Susann Witt-Stahl. Die Begründung lautete, es würden keine Stücke aufgeführt, die Israel kritisieren. Es ist dies ein Beispiel einer Zensur, die in den letzten Jahren immer mehr um sich greift. Über die israelische Besatzung soll am besten gar nicht mehr gesprochen werden.

Wieland Hoban will sich davon nicht entmutigen lassen, sondern weitermachen. Über seine Stücke und den Streit mit den Donaueschinger Musiktagen kann ausführlich im aktuellen Heft von Melodie und Rhythmus nachgelesen werden. (row)

-

Zu Beginn des vergangenen Jahres sah es so aus, als würde Melodie & Rhythmus eingestellt. Die Ansprüche waren mit den vorhandenen Mitteln nicht mehr zu erfüllen. Die auf der XXIII. Rosa-Luxemburg-Konferenz gemachte Ankündigung sorgte für Proteste. Es war noch nicht lange her, da war das Heft in ein Magazin für Gegenkultur umgewandelt worden. Und nun – das Ende?

Warum es nicht so kam, warum es Melodie & Rhythmus seit Anfang 2019 wieder gibt, schildern Dietmar Koschmieder, der Geschäftsführer des Verlags 8. Mai, und Chefredakteurin Susann Witt-Stahl. Zuspruch, weiterzumachen, kam vor allem von den Leserinnen und Lesern. Aber auch viele Künstler meldeten sich. Koschmieder betont es noch einmal: Eine Kulturzeitschrift, die sich deutlich gegen die kapitalistische Kulturindustrie richtet, ist eine Einzigartigkeit.

Um das Weiterbestehen zu sichern, waren Bedingungen gesetzt. 1.000 neue Abos sollten es bis Mitte 2018 sein. Dann, so Koschmieder, wäre ein Neustart möglich. Die Erwartungen wurden übertroffen. Mittlerweile sind es 2.200 neue Abos.

Susann Witt-Stahl betont, dass dieser Erfolg sich nicht nur der tatkräftigen Unterstützung des Verlags verdanke, sondern vor allem auf das kollektive Agieren zurückzuführen sei. Für die Zukunft gelte es, das Erreichte weiter auszubauen, die Unabhängigkeit zu wahren und an Breite zu gewinnen. Denn M & R wolle Debatten anstoßen und eine Plattform für alle jene werden, die an einer Kultur jenseits des Zwangs zur Verwertung interessiert seien.

Eine Grundlage für eine Diskussion findet sich im aktuellen Heft mit dem Manifest für Gegenkultur. Im Juni 2019 soll die Diskussion in Berlin bei einer Konferenz weitergehen. Dazu lädt Witt-Stahl herzlich ein und bedankt sich noch einmal bei allen Beteiligten für den Erfolg. M & R ist wieder da. (row)

-

Abel Prieto, der ehemalige Kulturminister Kubas (1997 bis 2012 und 2016 bis 2018), spricht über Kultur und Kulturpolitik in seiner Heimat.

Er schildert zunächst die Situation in der vorrevolutionären Zeit. Alles sei genau wie »in Miami« gemacht worden. Die Söhne und Töchter der Bourgeoisie studierten in den USA. Warum, fragt Prieto, konnten sie uns geistig und spirituell nicht wirklich vereinnahmen? »Die kubanische Kultur war zu reichhaltig und zu tief verwurzelt. Die Religiosität war demokratisch.« Kubanische Lehrer, denen man an der Universität Harvard das Gehirn habe waschen wollen, hätten nach ihrer Rückkehr das Gegenteil des Gewünschten gemacht: Sie hätten den kubanischen Patriotismus gestärkt.

Für die Zeit seit 1959 gelte: Man könne das materielle Lebensumfeld der Menschen transformieren. Erfolge aber keine kulturelle Wandlung, dann könne sich die Revolution nicht durchsetzen. Das zeige sich auch jetzt wieder bei den Rückschlägen, die die Linke in verschiedenen Ländern Lateinamerikas erleide. Menschen profitierten von progressiven Maßnahmen, stimmten bei der nächsten Wahl aber dennoch für rechte Parteien.

In Kuba habe man es anders gemacht. Der sozialistische kubanische Patriotismus war nie chauvinistisch. Die Revolution hat den Analphabetismus besiegt. Fidel habe die Linie vorgegeben: Nicht glauben, sondern lesen. Man wolle auch weiterhin Gebildete heranziehen und keine Fanatiker. Rückschläge habe es dennoch gegeben: Im Kino habe sich die kommerzielle Massenproduktion breitgemacht, die Qualität der Musik sei oft mittelmäßig. Optimismus sei aber gerechtfertigt: In Kuba gebe es keine Kinder ohne Schulen oder Lehrer. Kuba verfüge über die Mittel, um seine Identität zu schützen und die Würde des Menschen den Ideen des Neoliberalismus und der Verherrlichung des Geldes entgegenzusetzen. (np)

-

André Scheer ruft nach dem Podiumsgespräch Vertreter aller lateinamerikanischen Delegationen und den Koordinator der Vereinigung Schweiz–Cuba, Samuel Wanitsch, auf die Bühne. Diese füllt sich, und alle versammeln sich hinter der kubanischen Flagge. Wanitsch trägt im Namen aller eine Manifestation zum 60. Jahrestag der kubanischen Revolution vor:

Hochwillkommen, liebe Schwestern und Brüder aus Kuba, liebe Genossinnen und Genossen, Freundinnen und Freunde, Kämpferinnen und Kämpfer für die gerechte Sache!

Es ist mir eine große Ehre, diese Grußbotschaft der internationalen Solidarität zur Feier der seit 60 Jahren erfolgreichen kubanischen Revolution hier anlässlich der Rosa-Luxemburg-Konferenz einbringen zu dürfen.

Meine Herkunft ist unüberhörbar und eigentlich unwichtig. Ich muss aber aus besonderem Grunde festhalten, dass ich mich für die Politik meines Landes aktuell besonders schäme.

In zehn Tagen wird nämlich anlässlich des World Economic Forum (WEF) in Davos in den Schweizer Bergen den schlimmsten Übeltätern an Mensch und Natur der Teppich ausgelegt – ich sage wohlweislich nicht der rote, wenn schon, dann der braune – und zum globalen Monopoly eingeladen und dabei auch die sogenannte direkte Demokratie vorübergehend außer Kraft gesetzt.

Banker, CEOs der schlimmsten multinationalen Konzerne, Patriarchen, Oligarchen, Multimilliardäre pokern und dealen mit willfährigen Regierungen und auch mit Faschisten wie Bolsonaro um den irdischen Kuchen, respektive um die Ressourcen der Menschheit. Im Klartext: Das kapitalistische Monster zeigt in Davos sein telegenes Gesicht.

Es ist genau das Monster, das seit Jahrzehnten Kuba mit kriminellen Sanktionen verschiedenster Art zu drangsalieren versucht, nachdem es vor 60 Jahren von todesmutigen und selbstlosen Kämpferinnen und Kämpfern von der wunderschönen Insel vertrieben werden konnte.

Jetzt sind wir hier, um diesen Protagonisten um Fidel und Rául Castro, Frank País, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida, Che Guevara und wie sie alle heißen, und genauso den engagierten starken Frauen wie Vilma Espín, Celia Sanchez, Haydée Santamaria, Melba Hernández, Aleida March die Ehre zu erweisen.

Deren Hoffnung und Überzeugung, dass sich auch die nachkommenden Generationen genauso konsequent für dieselben Ideale einsetzen werden, ist mit dem Fortbestand der kubanischen Revolution bis zum heutigen Tag eindrücklich untermauert. Zehntausende von Kubanerinnen und Kubanern haben sich auch im Ausland für bessere und gerechtere Verhältnisse eingesetzt, sei es in Befreiungskämpfen in Äthiopien, Angola und Südafrika oder in der neueren Zeit als Ärztinnen und Ärzte in den entlegensten Ecken dieser Erde.

Auch die im Volk bereits gelobte Amtsführung von Miguel Díaz-Canel als Präsident und die laufende Verfassungsreform bestätigen die Kontinuität in der sozialistischen Politik. So ist Kuba Stern der Hoffnung für alle Unterdrückten dieser Welt geworden – und geblieben.

Aber nicht nur für sie, auch für uns, die wir unter ganz anderen Bedingungen leben, aber dieselben Ideale haben, ist Kuba ein Fixpunkt und Orientierungshilfe im Streben nach sozialer Gerechtigkeit und Frieden.

In gelebter internationalistischer Solidarität ist uns Kuba das große Vorbild. Legen wir also gleich viel Kraft, Zärtlichkeit und Liebe in unser Engagement für eine bessere Welt, so wie wir das vom kubanischen Volk kennen.

Otro mundo es posible, gracias Cuba por tu tjemplo! (Eine andere Welt ist möglich, danke Kuba für dein Vorbild!)

Viva Cuba y su Revolución!

-

Per Audiobotschaft wendet sich der ehemalige kolumbianische Guerillaführer der FARC, Iván Márquez, an die Konferenzteilnehmer:

»Aus Kolumbien, dem von Bolívar vor 200 Jahren auf dem Kongress von Angostura umrissenen und auf dem Schlachtfeld des großartigen Sieges von Carabobo drei Jahre später geborenen Heimatland, grüße ich die XXIV. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin.

Zuallererst möchte ich rote Rosen niederlegen im Gedenken an die rote Rosa, Rosa Luxemburg, diese Frau des Wortes und der Taten, der Theorie und des Kampfes, der revolutionären Frau, die in einem Kampf auf Leben und Tod den Spartakusbund gegen den Kapitalismus anführte.

Mit dir, Rosa, möchten wir wiederholen: ›Die Revolution ist großartig, alles andere ist Quark‹ und, dass ›der Sozialismus nicht eine Messer-und-Gabel-Frage, sondern eine Kulturbewegung, eine große und stolze Weltanschauung‹ ist.

Du hast viele Wahrheiten gerade heraus gesagt, die den Reformisten nicht gefielen, die sich mit wenig zufriedengeben, die den Ängstlichen und Furchtsamen nicht gefielen, den Träumern, die im Tritt des institutionellen Parlamentarismus gehen, wohlwissend, dass sie direkt in steinige Abgründe marschieren, in denen die sozialistischen Träume verlorengehen; den Bürokraten, die die revolutionäre Initiative und das Leben strangulieren und die Flügel stutzen. Viele Wahrheiten hast du gesagt, Rosa, viele Wahrheiten.

Danke, dass du uns durch dein Beispiel die Solidarität mit den emanzipatorischen Kämpfen gelehrt und uns mit konstruktiver Kritik, die rechtzeitig Fehler korrigierte, ermutigt und gestärkt hast.

›Sozialismus oder Barbarei‹ ist nicht nur eine einfache agitatorische Losung, erinnert uns Néstor Kohan, sondern umfasst den radikalen Bruch mit einer ganzen deterministischen Sichtweise auf Geschichte und Gesellschaft. Sie schreiten nicht unaufhaltsam voran zum Sozialismus. Nein. Man muss kämpfen, man muss aktiv werden. Nichts erreicht man mit verschränkten Armen. Um sie zu erobern, braucht man das historische Subjekt und den Klassenkampf. Rosa schrieb, dass die menschliche Geschichte zufällig ist und ein offenes Ende hat, nicht vorherbestimmt durch den geradlinigen Fortschritt der Produktivkräfte. Die Subjektivität ist das Feuer des Bewusstseins, das in diesem Kampf zu materieller Gewalt wird.

Streiks und die vereinte politische und soziale Mobilisierung sind eine Macht, das ist richtig. Aber die wirklich verändernde Kraft ergibt sich im Licht des Tages durch die politischen und sozialen Forderungen der Kräfte der Revolution. Es kommt darauf an, den Kampf für die Revolution weiterzuführen und dabei immer an das Ergreifen der Macht zu denken, wenn wir wirklich die Gesellschaft verändern wollen.

In der Gewissheit, dass Rosa Luxemburg ein Paradigma der Rebellion und Revolution bleiben wird, wünsche ich euch viel Erfolg in euren Diskussionen.

Kuba, die Insel von Martí und Fidel ... 60 Jahre sozialistische Revolution, die wie die Sonne durch alle Ritzen scheint, Strahlen der Würde ... Glückwünsche! Es war richtig und sehr angemessen, die Anstrengungen Kubas, seiner Regierung und seines Volkes beim heldenhaften Aufbau des Sozialismus unter dem dauerhaften, pausenlosen Feuer des Imperiums hervorzuheben.

Wir haben vom Comandante en Jefe dieser Revolution gelernt, dass jeder Feind besiegt werden kann; dass keine Waffe und keine Kraft in der Lage ist, ein Volk zu unterwerfen, das sich entschieden hat, für seine Rechte zu kämpfen; dass wer nicht in der Lage ist, für andere zu kämpfen, niemals ausreichend fähig sein wird, für sich selbst zu kämpfen; dass die Ideen keine Waffen brauchen, wenn sie fähig sind, die Massen zu erobern; dass wenn ein energisches Volk weint, die Ungerechtigkeit erzittert; dass es keine Unabhängigkeit ohne Revolution und Sozialismus und internationale Solidarität gibt; und dass Internationalist zu sein bedeutet, unsere eigene Schuld gegenüber der Menschheit zu begleichen ...

Ewiger Dank gilt der Regierung und dem Volk Kubas für seine liebevolle Solidarität mit Kolumbien, für alles, was es getan hat, damit die FARC und die Regierung zu einem Abkommen gelangen, das es erlauben sollte, den längsten Konflikt in der Hemisphäre zu beenden. Niemals haben die Anführer der Revolution in die Entscheidungen eingegriffen. Die Entscheidungen trefft ihr, haben sie uns in ihrer anerkannten Diplomatie gesagt. Danke, tausend Dank, Kuba!

Am 24. November 2016 wurde in Havanna das finale Abkommen zur Beendigung des Konflikts und zum Aufbau eines stabilen und dauerhaften Friedens unterzeichnet, das wir als Guerilla als einen großen Sieg in der schönsten aller Schlachten, dem Kampf um den Frieden, empfunden haben. Nach nur zwei Jahren Gültigkeit unter Beobachtung der Missionen der Vereinten Nationen und internationaler Organisationen sind die Ergebnisse bei der Erfüllung des Abkommens durch den Staat niederschmetternd.

In dieser Zeit sind mehr als 400 soziale Führungspersönlichkeiten des Landes und mehr als 85 Guerilleros ermordet worden, was auch die Aussichten mörderisch erscheinen lässt. Das Abkommen verfolgte das Ziel, die Sprache der Waffen aus der Politik zu verbannen, doch die Waffen werden weiter eingesetzt, um die Oppositionellen physisch auszurotten.

Sie haben den ursprünglichen Text des Abkommens von Havanna verändert und damit das Prinzip des Pacta sunt Servanda verletzt: Abkommen müssen eingehalten werden. Nachdem sie unterzeichnet wurden, können ihre Inhalte nicht mehr verändert werden.

Sie haben die Sondergerichtsbarkeit für den Frieden, JEP, zerstört, die für alle in den Konflikt verwickelten Parteien bestimmt war. Die Institutionen des Establishments legten jedoch fest, dass sie nur für die Guerilla und die Kämpfer angewandt werden soll und schlossen aus der besonderen Rechtsprechung die zivilen Beamten des Staates, die an der Spitze der Politik stehenden Auftraggeber der Gewalt aus. Sie wandten sich ab von dem Versprechen der Wahrheit, um die Identität der wirklich Verantwortlichen für so viele Opfer zu verschleiern. Dabei ist die Wahrheit das einzige, was wirklich dabei helfen kann, die durch den Konflikt verursachten tiefen Wunden zu heilen.

Der kolumbianische Staat hat die von ihm übernommenen Verpflichtungen zur Erfüllung der Vereinbarungen unterschätzt. Das Abkommen von Havanna wurde zu einem offiziellen Dokument des UN-Sicherheitsrates und ein Besonderes Abkommen nach Artikel 3 der Genfer Konvention.

Andererseits hat das Parlament mit Zustimmung des Generalstaatsanwaltes und des Gerichtshofs in seinen Debatten, in denen jeder gesunde Menschenverstand fehlte, die Vereinbarungen über die politische Beteiligung, die Zuteilung von Grund und Boden für die Bauern und die Entschädigung der Opfer des Konflikts untergehen lassen. Die Staatsanwaltschaft hat sich geweigert, eine Sondereinheit zur Bekämpfung des Paramilitarismus einzurichten. Mehr als 15.000 Akten über die in diese verbrecherische Barbarei Verwickelten liegen in den Archiven der Generalstaatsanwaltschaft. Die Institution für historisches Gedenken hat aufgedeckt, dass der Paramilitarismus in den vergangenen Jahrzehnten verantwortlich für die Ermordung von mehr als 100.000 Kolumbianern war.