Plötzlich wieder vierzehn

Von Andreas Maier

Die Asterix-Welt war für mich als Kind die viel schönere, lustigere, abenteuerlichere Welt als meine eigentliche, die da bloß Friedberg in der Wetterau hieß. Es fanden sich in dieser anderen Welt mutige und zünftige Charaktere und jede Menge witzige oder trottelige Blödiane, meistens die Soldaten der römischen Armee. Diese Welt war nicht statisch. Sie entwickelte sich aber auch nicht. Sie war zyklisch. Am Ende eines jeden Heftes war zwar jede Menge Handlung geschehen, aber am Schluss war alles wieder auf Null gestellt und zum Ausgangspunkt zurückgekehrt. Diese Rückkehr auf Null vermittelte natürlich eine wahnsinnige Behaglichkeit.

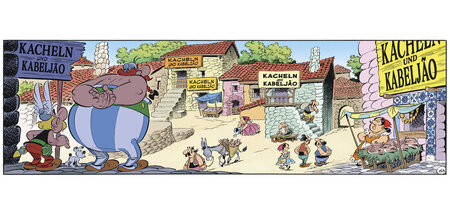

Die Geschichten begannen oftmals mit einem großen Eingangsbild, das das gallische Dorf zeigte. Diese Eingangsbilder gefielen mir sehr, vielleicht weil gerade sie diese andere, zweite Welt so eindrücklich, detailreich und liebevoll zeigten. Idyllisch, kleinteilig, alle lebten friedlich nebeneinander her und fegten vielleicht gerade den Zuweg zu ihrer Hütte oder angelten im Dorfteich. Im Alltag meiner Kreisstadt dagegen kamen mir solche Handlungen äußerst spießig vor. Das durch einen großen Palisadenwall eingehegte Dorf war überdies eine Landschaft im kleinen: Wiesen, Bäume, sogar ein putziger Wasserfall und ein kleines Steingebirge. Hortus conclusus und zugleich Locus amoenus.

Eine Veränderung schlich sich doch ein: Die Dorfgemeinschaft begann irgendwann zu geradezu cholerischen Streitigkeiten zu neigen, die sich an Winzigkeiten und Marotten entzündeten. Das war ganz am Anfang noch nicht so. Zunächst gab es noch keinen Fischverleihnix, keinen Automatix, Methusalix mit der Bombengattin war auch noch nicht dabei. Mit zunehmenden Jahren gefielen mir die mit Dorfstreit gewürzten »Asterix«-Hefte immer besser, zumal die Streitigkeiten ja ins Idyll eingelagert waren. So machte das Dorf eben doch eine Art Entwicklung durch. Mit dem Tod René Goscinnys kam diese Entwicklungslinie an ein Ende, ragte aber noch in Phase zwei hinein, als Albert Uderzo die Hefte allein weiterführte, mit einem allgemein beklagten Qualitätsabfall, aber nach wie vor wundervoller Zeichnung und eben jenen so liebevollen genialen Mikroeinfällen, die nur aus der Hand des Schöpfers kommen konnten, so etwa Kinder auf der ersten Seite von »Asterix und Maestria« (1991). Ich habe von den zehn Bänden nach Goscinny nur noch höchstens drei gelesen. Die vorherigen lese ich bis heute immer wieder.

Ohne Hoffnung

Dann gab Uderzo aus Altersgründen ab und beschloss dennoch eine Weiterführung der Reihe, damit wären wir in Phase drei.

»Asterix«, das sind für mich wie für viele die Bände eins bis 24 bis zu Goscinnys Tod. »Irgendwie« waren die dann folgenden Uderzo-Bände zwar immer Asterix, aber nur so, wie man von einem Ehepaar nur noch einen antreffen kann, wenn der andere gestorben ist. Das Haus ist noch das gleiche, man sitzt noch auf derselben Couch, aber dennoch ist alles merklich anders, um nicht zu sagen: Es fehlt jemand.

Phase drei bedeutet einen völligen Bruch. Das Haus ging unter mit Uderzos Abgabe, es verschwand von der Erde, und die Nachfolger gingen akribisch daran, eine möglichst getreue Kopie zu errichten, aus möglichst ähnlichen Materialien, die man möglichst in genauer Uderzo- und natürlich auch Goscinny-Richtung verbauen wollte. Unschwer ist zu erkennen, dass die neuen Bände, es sind bereits auch schon wieder sieben, Ähnlichkeiten zu sehr gut gemachten Fanzinewerken haben. Da versucht jemand, ganz nahe am Original zu sein. Ein solches Fanzinewerk ist aber natürlich niemals das organisch gewachsene Original. Es kann sich nur des abgeschlossenen Kosmos’ bedienen und wird dadurch auf je verschiedene Weise auf je verschiedene Frühstufen zurückfallen müssen.

So las ich also »Asterix in Lusitanien« ohne jede Hoffnung. Es musste ein Triumph des Stillstands werden. Schon das Titelbild kommt einem sofort bekannt vor: Natürlich erinnert es an »Asterix auf Korsika«. Die Eröffnung der Handlung findet diesmal am Strand vor dem Dorf statt, es kommen zwei alte Nebenfiguren vor, und der Zeichner findet die Gelegenheit, dort gleich einen Massenauflauf zu gestalten, der im Gegensatz zu Uderzo wie so oft in Phase drei merkwürdig unruhig, konfus und unübersichtlich anmutet. Dazu fehlt es stets an räumlicher Tiefe. Damit sind nicht die Tableaus gemeint, die haben natürlich Tiefe. Aber ebenso wie die Figuren haben sie diese wiederum auch nicht. Alles bleibt irgendwie flacher als früher.

Ein Lachen

Die ersten Pointen ziehen schon nicht, ich habe »Asterix in Lusitanien« übrigens in einer Bierwirtschaft in Würzburg am Tresen gelesen, und zwar, wie man dem bisherigen Artikel anmerkt, mit spürbarem, wenn auch nicht beabsichtigtem Widerwillen. Ich gab dem Heft im Grunde keine Chance und fühlte mich von Anfang an bestätigt. Einige Sachen hätte man schlicht besser machen können. Als Obelix in einem lusitanischen Steinbruch kleine Pflastersteine zu einem Hinkelstein zusammensetzt, hätte dieser Einfall eine größere Wirkung gehabt, hätte Obelix ihn nicht auch noch kommentiert. Die Handlung kommt nur ziemlich holprig – weil Knall auf Fall – in Gang. Sie soll hier nicht erzählt werden. Ein wenig merkte ich auf, als die Portugiesen eine fadohafte Traurigkeit angehängt bekamen, ich begriff zunächst nicht, wie sehr das ein Leitmotiv werden würde. So eine Mischung aus Sehnsucht, Weltschmerz und kompletter Resignation. Gut, okay, das gab einen Punkt, aber auch das kennt man ja, dachte ich: Einzelne Völker bekommen bei Asterix stets bestimmte Eigenschaften oder Verhaltensweisen zugeschrieben.

Ich wurstelte mich weiter, bekam einen Lusitanier namens Karies angeboten, einen Verräter und Konspiranten, der optisch recht stark an Tullius Destructivus aus »Streit um Asterix« gemahnt, ich nahm auch das hin. Die Tableaus der Landschaft, des Handelshafens von Olisipo (Lissabon): detailliert wie immer, aber Uderzo konnte schöneres Licht und den schöneren Himmel. Und so weiter und so weiter. So saß ich am Tresen und las. Schlecht war es ja nicht. Ich hatte schon viel Schlechteres gelesen, etwa »Asterix bei den Pikten« (2013).

Aber dann geschah es. Es geschah auf Seite 28. Völlig unerwartet lachte ich lauthals los. Die ganze Bierwirtschaft schaute mich erschrocken an. Es handelt sich um die kleine Sprechblase in der vierten Kachel. Großartig vorbereitet, großartig realisiert, wohl auch Dank des Übersetzers. Ui, das gibt es noch, dachte ich. Ein kurzes, wirkliches Asterix-Gefühl. Ich las weiter. Verdammt, vier Seiten später geschah es wieder. Kachel sieben auf Seite 32. Nein, ich werde auch hier keinen Inhalt wiedergeben, sondern nur meine Reaktionen, die eines von uralt her eingefleischten Asterix-Lesers, der nur Phase eins gelten lässt. Denn es war noch etwas ganz anderes geschehen. Auf Seite 30 unten gerät Obelix in die Hände einer Friseuse. Dadurch kündigt sich etwas an, was man ahnen kann, aber noch bis zum Umblättern auf die nächste Seite herausgezögert wird.

Was folgt, goutierte ich nicht einfach. Ich fand es nicht einfach nur sehr gelungen. Nein, weit mehr: Ich vergaß plötzlich völlig, dass dieser Band von Fabcaro und Conrad ist. Es war plötzlich einfach Asterix. Es war neu, und war zugleich ganz und gar Asterix. Es war nichts altem abgeschaut, es war ganz durch die Handlung begründet, das Heft hob auf diesen Seiten ab wie ein Vogel und war einfach wieder Asterix. Ich hatte also in dieser Würzburger Bierwirtschaft mein erstes neues, richtiges, wirkliches Asterix-Erlebnis seit meinem vierzehnten Lebensjahr. Ich las Seiten, die gar nicht anders können, als zum wahren Asterix-Kanon dazuzugehören. Nein, ich sage nicht, worum es geht. Und auch wenn das Heft gegen Ende wieder in den vorigen Pfaden tritt, auch wenn die Karambolage-Szene mit den Römern am Ende wie immer in Phase drei seltsam unmotiviert und gleichsam pflichtgetreu einherkommt. Ich las zum ersten Mal seit langer Zeit ein paar Seiten lang wieder wirklichen Asterix. Niemals hätte ich das erwartet. Niemals!

Fabcaro (Text)/Didier Conrad (Illustrationen): Asterix in Lusitanien. Band 41. Aus dem Französischen von Klaus Jöken. Egmont-Verlag, Berlin 2025, 48 Seiten, 13,50 Euro

Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug

Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton

-

Eine glückliche Familie

vom 25.10.2025 -

Bulletin für irreguläre Nachrichten – Herbst 2025

vom 25.10.2025 -

Sosopol

vom 25.10.2025 -

Jetzt gilt es!

vom 25.10.2025 -

Nachschlag: Optimismus am Kartentisch

vom 25.10.2025 -

Vorschlag

vom 25.10.2025 -

Veranstaltungen

vom 25.10.2025