Deutsche Christen

Von Christine Wittrock

Die christlichen Kirchen hatten sich früh in die Politik der NSDAP einbinden lassen. Schon vor 1933 segneten christliche Pfarrer SA-Sturmfahnen, hielten Feldgottesdienste für die SA ab und traten zuweilen als Redner auf NSDAP-Veranstaltungen auf. Vor allem viele evangelische Pfarrer kamen aus einem deutschnationalen Umfeld und wünschten das Ende der Weimarer Republik herbei.

Die Kirchen befanden sich in den 1920er Jahren in einer ideologischen Defensive gegenüber einer immer säkularer werdenden Gesellschaft. Sie fürchteten zu Recht um ihren Einfluss. Gegen Atheismus und Freidenkertum der Arbeiterbewegung ergriff man Maßnahmen: Der evangelische Bildungsdienst Hessen-Kassel bot zum Beispiel spezielle Schulungen gegen die »Gottlosenbewegung« an. Das alles war ab 1933 verzichtbar. Denn die Nazis hatten den Kampf aufgenommen gegen alles, was nicht »gottgläubig« war.

Tatkräftige Unterstützung

Unter den alten Kämpfern der NSDAP befanden sich bemerkenswert viele evangelische Pfarrer. Sie teilten mit den Faschisten den Glauben an die Dolchstoßlegende, die Sicht auf die Schmach von Versailles, den Kampf gegen den Kommunismus und die Sehnsucht nach einem großdeutschen Reich. Aber auch die katholische Kirche hatte ihren Anteil an der Aufwertung des Faschismus. Der Vatikan ließ 1933 nicht lange auf sich warten. Er wertete die Naziregierung mit großer außenpolitischer Anerkennung auf, indem er mit ihr das Reichskonkordat¹ abschloss – das erste außenpolitische Abkommen des neuen Regimes. Das Konkordat beinhaltet weitgehende Rechte der katholischen Kirche (Geistliche erhalten den gleichen Schutz des Staates wie Staatsbeamte; Kirchengemeinden und -organisationen sind Körperschaften öffentlichen Rechts; das Recht, Kirchensteuern zu erheben; das Recht, Bekenntnisschulen einzurichten; Staatsleistungen an die Kirche; Garantie der Militärseelsorge und anderes). Als Gegenleistung erhielten die Nazis die Zustimmung der Zentrumspartei zum Ermächtigungsgesetz, das nur mit deren Hilfe die erforderliche Zweidrittelmehrheit bekommen konnte.

Mit diesem Gesetz wurde Hitler vom Reichstag ermächtigt, allein Gesetze zu erlassen. Während die KPD-Abgeordneten bereits durch Verhaftung oder Ermordung an der Abstimmung gehindert worden waren, votierten alle bürgerlichen Parteien – allen voran das christliche Zentrum – für dieses Gesetz. Die Sozialdemokraten stimmten als einzige Partei dagegen.

Als gutes Beispiel für die Auseinandersetzungen zwischen Arbeiterbewegung und evangelischer Kirche kann der kleine südhessische Ort Egelsbach gelten, wo sich das evangelische Pfarrhaus und die Arbeiterbewegung über Jahre bekämpften.

Egelsbach war ein Arbeiterdorf. Man wählte sozialdemokratisch oder kommunistisch, die Kirche hatte wenig Zulauf. Bei den Reichstagswahlen am 6. November 1932 erhielten die Sozialdemokraten hier 45,7 Prozent, die KPD 25,5 und die NSDAP 22,4 Prozent der gültigen Stimmen. Die beiden Arbeiterparteien hatten also die absolute Mehrheit, während im gesamten Deutschen Reich die SPD nur über 20,4 Prozent, die KPD über 16,9 Prozent der Stimmen verfügte und die NSDAP mit 33,1 Prozent bereits als stärkste Partei aus den Wahlen hervorging.

Ein eindrucksvolles Dokument deutschnationaler und faschistischer Gesinnung ist die Egelsbacher Kirchenchronik. In ihr notierte der örtliche Pfarrer Georg Karl Hartmann in aller Ausführlichkeit die Geschehnisse und Befindlichkeiten im Ort, aber auch seine politischen und weltanschaulichen Einschätzungen sowie seine Predigten und Ansprachen. Diese Chronik, akkurat in feinstem Sütterlin verfasst, ist ein Werk intellektueller Trostlosigkeit, gleichwohl ein aufschlussreiches Zeitdokument.

In diesem Zusammenhang sollte näher auf die Rolle des evangelischen Pfarrhauses bei der Propagierung faschistischen Gedankenguts in Egelsbach eingegangen werden. Die Einschätzungen von Zeitzeugen sind nämlich recht unterschiedlich: Einige sehen im Egelsbacher Pfarrhaus die »Keimzelle des Nationalsozialismus«, andere halten den Pfarrer eher für politisch neutral.

Beides scheint begründet, aber bei näherem Hinsehen klärt sich dieser Widerspruch auf. Hartmann selbst schreibt, dass er der NSDAP nicht beitritt, weil er sich eine parteipolitische Unabhängigkeit erhalten will, die er in seinem Amt für unerlässlich hält. Von seinem Denken und Fühlen her war er jedoch nie Anhänger der Weimarer Republik, sondern gehörte wohl zu jenen Deutschen, die den Untergang des Kaiserreichs von 1918 als Untergang Deutschlands erlebt hatten und 1933 froh waren, als das Ende der Republik sich ankündigte.

In seiner Rede auf dem Egelsbacher Kirchplatz am 21. März 1933, dem »Tag von Potsdam«, wird deutlich, wie wenig der verlorene Erste Weltkrieg verarbeitet war: Die Heimat sei dem tapferen deutschen Heer in den Rücken gefallen, meinte Pfarrer Hartmann, und machte sich damit zum Verkünder der Dolchstoßlegende. Negiert wird bei dieser Geschichtsdeutung, dass es sich beim Ersten Weltkrieg um einen imperialistischen Krieg zur Neuaufteilung der Welt gehandelt, das deutsche Kaiserreich in diesem Krieg viel aufs Spiel gesetzt und viel verloren hatte und die Revolution von 1918/19 die Folge dieser Politik und der aus ihr hervorgegangenen entbehrungsreichen Kriegsjahre war, in denen die Bevölkerung ausblutete und hungerte. Die nachfolgende Weimarer Republik wurde von vielen Kaisertreuen, Konservativen und Deutschnationalen als Zerrüttung und Auflösung von einstmals festgefügten Werten erlebt. Das demokratische Anerkennen verschiedener Klassen mit verschiedenen politischen Interessen war ihnen unbekannt. Demgegenüber entstand der Wunsch nach holzschnittartiger Einheit – nach einer großen Volksgemeinschaft, in der der »Hader der Parteien«, wie Hartmann sagte, abgeschafft sei.

Diese Sehnsucht nach dem, was er für geordnete Zustände hielt, zu erfüllen, boten sich die Faschisten um Hitler an. Pfarrer Hartmann hatte sich mit der Weimarer Republik nie anfreunden können. 1918, als er bereits Pfarrer in Egelsbach war, legte er die schwarz-weiß-rote Fahne, die Fahne des wilhelminischen Kaiserreichs, trauernd beiseite. Immer aber habe er die Hoffnung gehabt, dass sie eines Tages wieder zu Ehren kommen werde, vermerkte er in der Kirchenchronik.² Dieser Tag schien ihm mit dem 21. März 1933 gekommen: Das Pfarrhaus zeigte schwarz-weiß-rot.

Geschlossen zum Kirchgang

Pfarrer Hartmann hatte in Egelsbach, wo er seit 1912 das Amt des evangelischen Pfarrers versah, einen schweren Stand. Die zum großen Teil aus Arbeiterfamilien bestehende Bevölkerung stand ihm skeptisch bis ablehnend gegenüber. Die Kinder im Religionsunterricht machten ihm das Leben schwer. Ihre Teilnahmslosigkeit habe etwas mit dem Geist der sozialdemokratischen Blätter und Reden zu tun; auch sei der Einfluss der »Roten Falken«³ spürbar, notierte er 1932, und erwähnte eine verunglimpfende Darstellung des Hakenkreuzes, mit Schlangenköpfen durchbohrt, die in ein Kindergesangbuch eingeklebt gewesen sei.⁴

Das Interesse an der Kirche scheint in Egelsbach nicht groß gewesen zu sein. Der Kirchenbesuch war schlecht; es gab viele Austritte, wobei auch finanzielle Gründe eine Rolle spielten. Die Feindschaft gegenüber dem Pfarrhaus erreichte ihren Höhepunkt mit der Drohung, den Pfarrer demnächst von der Kanzel zu schießen. Die Ortsgruppe der NSDAP bot daraufhin ihren Schutz an: Sie erschien im Juli 1932 geschlossen zum Kirchgang.

Die Enttäuschungen seines Amtes in Egelsbach veranlassten Pfarrer Hartmann mehrfach dazu, sich um eine Versetzung zu bemühen, allerdings ohne Erfolg. 1933, nachdem die Machtverhältnisse sich geändert hatten, sah er darin das Walten der Vorsehung: Sein Wunsch sei nicht erfüllt worden, weil er mit dazu beitragen sollte, die »nationalen Kreise« in Egelsbach zu stärken und »deutsches Volksbewusstsein zu wecken, wo es sich nicht ans Licht wagte«, mutmaßte er in der Kirchenchronik.⁵

Vor diesem ideologischen Hintergrund erscheint es verständlich, dass Pfarrer Hartmann von den neuen Machthabern die Herstellung geordneter Verhältnisse, wie er sie verstand, erwartete. Sogar auf die Zahl der Kirchenbesucher habe sich der »Umschwung« günstig ausgewirkt, nachdem die Kirchengegner ihre beherrschende Stellung eingebüßt hatten, schrieb er 1933.

Während sich SPD und KPD in der Weimarer Republik befehdeten, sammelten sich hinter ihrem Rücken die Rechtsextremen. In Egelsbach gründeten zunächst wenige Männer 1930 eine Ortsgruppe der NSDAP. Das evangelische Pfarrhaus spielte in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle; denn die beiden ältesten Söhne des Pfarrers, Walter und Erich, gehörten schon vor 1933 der SA an. Ihre SA-Kameraden gingen im Pfarrhaus ein und aus. Die deutschnationale Gesinnung des Pfarrers kam ihnen entgegen. Auch die evangelische Jugend wurde dem rechten Spektrum zugerechnet, verstand sich selbst allerdings als »unpolitisch«. Bekümmert berichtete Pfarrer Hartmann mehrfach, dass seine evangelische Jungmannschaft von linksgerichteten Jugendlichen angepöbelt und als »Hitlerbande« beschimpft worden sei.

Die linken Jugendlichen wollten den Anfängen wehren. Ihre Einschätzung von der evangelischen Jungmannschaft als »Hitlerbande« war nicht verfehlt. Das zeigt der Fortgang der Geschichte: Die evangelischen Jungmannen folgten ihrem Führer Walter Hartmann bereits in den ersten drei Monaten des Jahres 1933 und gingen fast geschlossen zur SA. Und Pfarrer Hartmann vermerkte 1933 voller Stolz in der Kirchenchronik, dass nun alle seine drei Söhne Mitglieder der NSDAP seien. Im gleichen Jahr wurde Walter Hartmann für die NSDAP Mitglied im Gemeinderat, während sein Bruder Erich die Stelle des Ortsgruppenleiters einnahm. Später avancierte er zum Amtsgerichtsrat.

Als es 1933 zu den ersten judenfeindlichen Übergriffen im Ort kam, zeigte Pfarrer Hartmann vollstes Verständnis. So hieß es in der Kirchenchronik: »Einige Marxistenhäuptlinge sowie etliche Vertreter der Judenschaft, die sich in der Beschimpfung der nationalgesinnten Mitbürger besonders hervorgetan, wurden verhaftet, nach ernstlicher Verwarnung jedoch wieder freigelassen. Wenn später nachts einige Judenjünglinge von Vermummten aus dem Bett geholt und verprügelt wurden, so war das zwar nicht in der Ordnung – die Betreffenden handelten auf eigene Faust –, die Juden hatten es sich aber selber zuzuschreiben, denn sie hatten bei ihrer Anpöbelung der Andersdenkenden gänzlich vergessen, dass das Blatt sich eines Tages wenden konnte. Dass man einen jüdischen alten Mann, der niemand etwas in den Weg gelegt hatte, mitten in der Nacht zur Ablieferung der Schächtmesser nötigte, war einer der bedauerlichen Übergriffe, die auf das Konto ›jugendlicher Übermut‹ zu verbuchen sind.«⁶

Im großen und ganzen fand es der evangelische Pfarrer also völlig in Ordnung, wenn die neuen Machthaber auf diese Weise zeigten, wer der neue Herr im Haus war. Schließlich diente es seiner Einschätzung nach der »nationalen Erneuerung«.

Auch sein Nachfolger, Pfarrer Monnard, machte einige Jahre später die Juden selbst für ihre Verfolgung verantwortlich. Mithilfe der Bibel rechtfertigte er die Misshandlung der Egelsbacher Juden und die Zerstörung der Synagoge im November 1938: »Dies Volk, das einst schrie ›Dein Blut komme über uns und unsere Kinder‹, musste den ganzen Fluch nun erfahren. Wer sich an Christus versündigt, kann es nicht anders erwarten … Es ist ein Gericht, das sich an diesem Volk vollzieht. Achte man darauf und erkenne man die Schwere des Gerichtes!«⁷

In diesem Denken gehörte die jüdische Bevölkerung nicht zu Deutschland, nicht zum deutschen Staatsvolk. Dem widersprachen einige wenige evangelische Christen, die sich in der sogenannten Bekennenden Kirche organisierten. Für einen kleinen Ort wie Egelsbach spielten solche Kontroversen indes keine Rolle. Was aber sichtbar blieb, war die Tradition der unheilvollen Verknüpfung von Thron und Altar, die sich im Ortsgeschehen in der obrigkeitstreuen Haltung der Kirche fortsetzte.

SA Jesu Christi

Dabei sollte nicht vergessen werden, dass auch die führenden Vertreter der Bekennenden Kirche wie der spätere Widerstandskämpfer Martin Niemöller aus dem nationalkonservativen Milieu kamen und die Einführung des Führerstaates 1933 begrüßt hatten. Erst als sich der Hitlerstaat in die Angelegenheiten der evangelischen Kirche einmischte, zum Beispiel als die »Nichtarier« aus den Kirchenämtern entfernt wurden, entstand der Pfarrernotbund, aus dem dann die Bekennende Kirche hervorging. Diese war jedoch nicht grundsätzlich gegen den Hitlerfaschismus gerichtet.

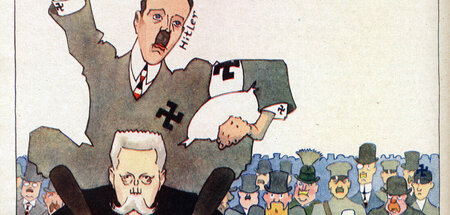

Schon vor 1933 waren die »Deutschen Christen« entstanden, die eine Synthese zwischen Christentum und deutschem Faschismus propagierten. Sie verstanden sich als »SA Jesu Christi«. Sie bekamen 1933 großen Zulauf und besetzten die wichtigsten Ämter in der evangelischen Kirche. Noch im September 1933 wurde ihr Mitbegründer, der Theologe Ludwig Müller, zum Reichsbischof ernannt, der obersten Position in der evangelischen Kirche, die er bis zum Untergang des »Tausendjährigen Reiches« innehatte.

Als die Faschisten 1933 zur Macht gelangten, feierten sie ihren Sieg mit dem »Tag von Potsdam« am 21. März 1933. In der Garnisonkirche von Potsdam, der Begräbniskirche Friedrichs II.,trat der neue Reichstag zu-sammen. Die knappe Mehrheit, die NSDAP und DNVP zusammen bei der Reichstagswahl am 5. März 1933 errungen hatten, wurde hier als grandioser Sieg inszeniert: Hitler verneigte sich vor Hindenburg und reichte ihm die Hand. Den Abgeordneten des Reichstages (kommunistische Abgeordnete waren bereits ausgeschlossen und sozialdemokratische blieben fern) kam dabei eher eine Statistenrolle zu. Eine Reihe von Generälen des Ersten Weltkrieges nahm an der Feier teil. Potsdam war bewusst gewählt worden, denn damit knüpften die neuen Machthaber geschickt an die Traditionen des Kaiserreichs an. Die beiden großen Kirchen umrahmten das Spektakel mit Gottesdiensten. Das Ganze sollte nicht als Sieg der NSDAP erscheinen, sondern als Konsolidierung des Vaterlandes.

Selbstverständlich wurde auch in Egelsbach, wie überall, der »Tag von Potsdam« gefeiert: Die Kinder bekamen schulfrei. Abends fand ein Fackelzug durch den Ort statt. Der örtliche Schnapsfabrikant, der inzwischen zum Ortskommissar ernannt worden war, bat den Pfarrer, bei den Feierlichkeiten zum »Tag von Potsdam« auf dem Kirchplatz zu sprechen. Dankenswerterweise ist diese geradezu hymnische Rede in der Kirchenchronik erhalten geblieben. Pfarrer Hartmann zeigte sich ganz eingestimmt auf die neue Zeit. Er dankte seinem Herrgott und den Männern, die in »treuer Pflichterfüllung« die Heimat 1914 bis 1918 verteidigten hätten:

»Wem soll der erste Dank erschallen? Dem Gott, der groß und wunderbar, auf langer Schande Nacht, uns allen in Flammenglanz erschienen war! So hat vor mehr als hundert Jahren E. M. Arndt gesungen, als für sein vordem geknechtetes Volk der Tag der Freiheit angebrochen war, und nach dem jetzt Erlebten haben wir wiederum allen Grund, dem Allmächtigen dafür Dank zu sagen, dass er die Kraft zu innerer Befreiung uns geschenkt hat. Die Fackeln, die heute allerwärts im deutschen Vaterlande die Nacht erhellen, sie wollen es unserem Volk zum Bewusstsein bringen, dass die dunkle Zeit der Schmach und Schande ein Ende hat und dass wir mit besserem Rechte, als es hier vor 14 Jahren geschah, nun sagen dürfen, dass für unser Volk das Morgenrot einer neuen Zukunft angebrochen ist.

Welch eine Wendung durch Gottes Fügung! So klingt es auch in unseren Tagen wieder in den Herzen derer, die unter ihres Volkes Schmach gelitten haben, und sie danken es dem Ewigen, der unserem Volk in seiner tiefsten Not die Männer gab, die, von christlich-deutschem Geist erfüllt, ihre ganze Kraft dem Vaterlande zur Verfügung stellen. Die Schande auszutilgen, die lange Jahre schon uns auf der Seele brannte. (…)

Nun aber soll die Nacht der Schande einem neuen Tage weichen, und wenn mancher bisher meinen konnte, es habe sich bei den festlichen Veranstaltungen der letzten Tage um die Feier des Sieges einer Partei gehandelt, so kann der heutige Tag ihn eines besseren belehren. Nicht einer jeden erstmaligen Zusammenkunft unserer Volksvertreter konnte so, wie es heute geschieht, gedacht werden. In diesem Reichstag aber spricht der ausdrückliche Wille der Mehrheit unseres Volkes sich aus, dass es des Haders der Parteien überdrüssig ist und vom Klassenkampfe nichts mehr wissen will, dass es nicht mehr belogen werden will von solchen, die doch nur das Ihre suchen, sondern unter deutscher Männer Führung als ein einig Volk von Brüdern wieder Achtung in der Welt genießen möchte. Mag es auch vielen noch schwer fallen, von den altgewohnten Gedanken sich loszusagen, wir müssen dahin kommen, in erster Linie uns als Volksgenossen zu fühlen (…).

Vergessen müssen wir, dass es Stände und Parteien gegeben hat, die sich befehdeten, und uns über alle Unterschiede hinweg die Hände reichen als Brüder und Schwestern, die einander achten und ehren, weil jedes auf seinem Posten seine Schuldigkeit zu tun bemüht ist, dem gemeinsamen Vaterlande zum Heil. (…) dann können wir wieder voll froher Hoffnung in unseres Vaterlandes Zukunft schauen, und es wird am deutschen Wesen noch einmal die Welt genesen! Unser geliebtes deutsches Vaterland, es lebe hoch!«⁸

Der kommunistische Gegenpol

Der Gegenpol zu Pfarrer Hartmann war die kommunistische Familie Schmidt. Marie Schmidt, genannt die »Rote Marie«, war 1931 bis 1932 hessische Landtagsabgeordnete der KPD und saß bis 1933 im Egelsbacher Gemeinderat. Die Feindschaft zwischen dem Pfarrhaus und der kommunistischen Familie Schmidt reicht zurück bis in die Jahre des Ersten Weltkriegs, als Adolf Schmidt dem Pfarrer Betrug bei der Entlohnung von Frauen vorwarf, die Näharbeiten für das deutsche Heer verrichtet hatten. Das Ehepaar Adolf und Marie Schmidt war empört aus der Kirche ausgetreten und seit 1925 Mitglied der KPD. Die Kinder Margot und Theodor gehörten dem Kommunistischen Jugendverband Deutschlands an, später ebenfalls der KPD.

Als Adolf Schmidt 1933 verhaftet und ins KZ verbracht wurde, notierte Pfarrer Hartmann die Ereignisse in der Kirchenchronik. Er bedauerte, dass man nicht auch Marie Schmidt und den Sohn Theodor mitgenommen habe: »Und so kam der berüchtigte Adolf Schmidt ins Konzentrationslager nach Osthofen. Leider ließ man seine rabiate Frau, die schlimmer ist als er, und den Sohn auf freiem Fuß.«⁹

Der Wunsch Pfarrer Hartmanns ging allerdings bald in Erfüllung: Theodor Schmidt wurde in der folgenden Zeit wiederholt verhaftet, und auch seine Mutter Marie Schmidt musste mehrfach ins Gefängnis nach Langen und Offenbach. Im August 1934 entging Theodor Schmidt nur knapp einer erneuten Verhaftung an seinem Arbeitsplatz am Frankfurter Rhein-Main-Flughafen. Er tauchte zunächst in Mainz unter, dann floh er ins (damals noch nicht zu Hitlerdeutschland gehörende) Saarland, später nach Frankreich. 1936 nahm er wie viele Antifaschisten als Freiwilliger der Internationalen Brigaden am Spanischen Bürgerkrieg teil. Ende 1937 fiel er 24jährig im Kampf gegen die Franco-Diktatur.

Das Kriegsende 1945 erlebte die Pfarrersfamilie Hartmann nicht mehr in Egelsbach. Hartmann wurde Mitte der 1930er Jahre pensioniert und konnte den Ort endlich verlassen. Auch seine Söhne waren bei Kriegsende nicht mehr in Egelsbach, sondern wohlweislich untergetaucht. Zwar versuchte die Gemeindeverwaltung nach 1945, sie ausfindig zu machen, jedoch ohne Erfolg. Sie profitierten in den Nachkriegsjahren von der mehr als laschen Entnazifizierungspolitik.

Anmerkungen:

1 Das Konkordat ist das einzige heute noch gültige außenpolitische Abkommen der Hitlerzeit. Nach 1945 war es zunächst umstritten, weil es ohne demokratische Legitimation zustande gekommen ist und die Trennung von Kirche und Staat unterläuft. Das Bundesverfassungsgericht des Adenauer-Staates jedoch bestätigte 1957 seinen weiteren Bestand im sogenannten Konkordatsurteil.

2 Kirchenchronik Egelsbach, S. 576, im Pfarrhaus der evangelischen Kirche in 63329 Egelsbach

3 Der SPD nahestehende Kinderorganisation

4 Kirchenchronik Egelsbach, S. 552

5 Ebd., S. 577

6 Ebd., S. 576

7 Ebd., S. 27

8 Rede des Pfarrers Georg Karl Hartmann am 21. März 1933 auf dem Egelsbacher Kirchplatz, ebd., S. 578f.

9 Ebd., S. 588

Die geschilderten Begebenheiten sind genauer beschrieben und mit umfangreichen Quellenverweisen versehen in: Christine Wittrock: Egelsbach in politisch bewegter Zeit 1914–1950. Frankfurt am Main 1991

Christine Wittrock schrieb an dieser Stelle zuletzt am 2. Juni 2025 über Familien- und Sozialgeschichte in der Stadt Einbeck: »Von unten betrachtet«

75 für 75

Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

-

Leserbrief von Doris Prato (6. August 2025 um 12:35 Uhr)Ich will der Einschätzung der evangelischen Kirche nicht widersprechen, aber doch anmerken, dass die entscheidende wegweisende Rolle die katholische Kirche spielte. Bereits vor der Unterzeichnung des erwähnten Konkordats hatte der Papst Hitlers Vizekanzler Franz von Papen zusammen mit Reichsminister Hermann Göring, dem zweiten Mann an der Spitze der Nazipartei, am 12. April 1933 in Privataudienz empfangen. Pius XI. hatte von ihnen »einen guten Eindruck«, wie er sagte, und war glücklich zu hören, dass »das neue Deutschland eine entscheidende Schlacht gegen den Bolschewismus« schlage (Karlheinz Deschner: Mit Gott und dem Führer, Köln 1988). Im Konkordat rief die Kurie die deutschen Katholiken auf, sich hinter die »nationale Regierung« zu stellen. Die Präambel verkündete, »die zwischen dem Heiligen Stuhl und dem deutschen Reich bestehenden freundschaftlichen Beziehungen zu festigen und zu fördern«. Art. 21 legte die Erziehung zu vaterländischem Pflichtbewusstsein fest. Art. 30, dass an allen Sonn- und Feiertagen im Anschluss an den Hauptgottesdienst für »das Wohlergehen« Hitlerdeutschlands gebetet werden musste. Art. 16 verpflichtete die Bischöfe: »Vor Gott und auf die heiligen Evangelien« zu schwören, »die verfassungsmäßig gebildete Regierung zu achten und von meinem Klerus achten zu lassen.« Das bescheinigte dem Hitlerregime entgegen der Realität, es sei »verfassungsmäßig« gebildet worden. Zu dieser Scheinlegalisierung hatten am 23. März 1933 bereits die katholische Zentrumspartei und ihre bayerische Schwesterpartei mit ihrer Zustimmung zum »Ermächtigungsgesetz«, das nur dadurch die notwendige Zweidrittelmehrheit erhielt, beigetragen. Ein gemeinsamer Hirtenbrief der deutschen Bischöfe vom 8. Juni 1933 begrüßte mit »großer Freude« die Erklärung der führenden Männer des neuen Staates, dass nicht mehr »der mörderische Bolschewismus mit seinem satanischen Gotteshass die deutsche Volksseele bedrohen und verwüsten« dürfe. Es war geradezu eine Zustimmung, ja Segnung, der mit dem Machtantritt Hitlers begonnenen Hetzjagd gegen Kommunisten und Sozialisten und alle, die verdächtigt wurden, ihnen nahezustehen oder sich gegen die faschistische Diktatur wandten. Darunter befanden sich auch bereits Tausende Katholiken. Allein in Bayern saßen 2.000 Mitglieder und Anhänger der katholischen Bayerischen Volkspartei, einschließlich ihres Vorsitzenden Fritz Schäfer, von ihren Hirten im Stich gelassen, in Hitlers Zuchthäusern. In dieser Situation gab Kardinalstaatssekretär Pacelli von sich, mit dem Reichskonkordat sei etwas Segensreiches für die »unsterblichen Seelen« unter »Gottes gütigem Gnadenbeistand« geschaffen worden. Als 1935 bereits der Schatten des kommenden Weltkrieges über den Ereignissen lag, stellten sich alle deutschen Bischöfe am 20. August hinter ihren Papst und signalisierten dem Reichskanzler, dass Pius XI. »das moralische Ansehen ihrer Person und ihrer Regierung in einzigartiger Weise begründet und gehoben« habe. Hitler feierte das als »rückhaltlose Anerkennung« und »unbeschreiblichen Erfolg«. Es war, jubelte der Völkische Beobachter, eine »ungeheuerliche moralische Stärkung der nationalsozialistischen Reichsregierung und ihres Ansehens«.

-

Leserbrief von Onlineabonnent/in Joachim S. aus Berlin (5. August 2025 um 08:56 Uhr)Die Themenartikel vom 4. und 5. August regen dankenswerterweise zum Nachdenken über das Verhältnis von Sozialisten und Christen an, eigentlich von Sozialisten zu den Religionen überhaupt. Schon Marx berücksichtigte, dass sich in den Religionen auch uralte Sehnsüchte der Menschen nach einem von Gerechtigkeit und Achtung geprägten Leben abbildeten. Es ist wichtig, dass man beim Nachdenken über die Wurzeln sozialistischen Denkens nie vergisst, dass sie auch in die Sphäre dieser Sehnsüchte hineinreichen, mithin auch Möglichkeiten für Konsens bieten. Die Diskussion hat sowohl unter Sozialisten als auch unter Christen leider immer zu viel Sektierertum hervorgebracht, als dass man sich dieser Gemeinsamkeiten ausreichend bewusst geworden wäre. Sie wird allerdings auch in großem Maße dadurch erschwert, dass Glaube, Religion und Kirche von vielen als untrennbare Einheit angesehen werden und Kirchenpolitik eher als Glaubenssache, denn als Teil der herrschenden Politik angesehen wird. Die Kirche ist aber nicht der originäre Hort des Glaubens, sondern sie ist die Institution, die gewährleisten soll, dass auch der Glaube ausreichend in den jeweiligen gesellschaftlichen Überbau eingebunden werden kann. Dann ist eben auch Kirche reaktionär, wenn die Umgebung reaktionär ist. Das sollte uns nicht die Augen davor verschließen lassen, dass der Glaube auch deutliche revolutionäre Elemente in sich bergen kann. Jan Hus, Thomas Müntzer, Dietrich Bonhoeffer und Arthur Rackwitz sind deutliche Zeichen dafür, dass es sich lohnt, viel intensiver nach Gemeinsamkeiten zu suchen, wenn es um die Gestaltung und Bewahrung von etwas geht, das die Christen göttliche Schöpfung und die Sozialisten eine menschengerechte Gesellschaft nennen.

Ähnliche:

Kharbine Tapabor/IMAGO29.04.2024

Kharbine Tapabor/IMAGO29.04.2024Kein Hitler ohne Versailles?

ullstein bild18.03.2023

ullstein bild18.03.2023Das Ende von Weimar

jW-Archiv20.02.2013

jW-Archiv20.02.2013Spendable Industrie