Nicht integrierbar

Von Florian Neuner

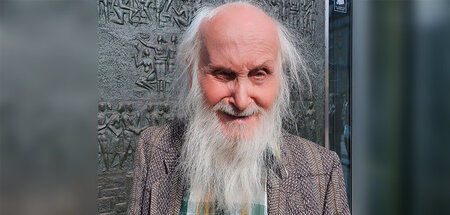

In seinen letzten Lebensjahren waren ihm noch Triumphe vergönnt. Die Uraufführungen der »Markuspassion« unter Kai-Uwe Jirka am Karfreitag 2019 in Berlin und die der 2. Sinfonie »Martin Luther King« am 3. Oktober 2021 in Dresden, die Jonathan Stockhammer dirigierte, wurden von einem enthusiastischen Publikum akklamiert, das kaum glauben mochte, das diese überwältigende Musik so lange in Schubladen gelegen hatte – die Passion seit 1974, die Sinfonie gar seit 1968. Der kleine Mann mit dem langen weißen Bart, der sich endlich die verspäteten Ovationen abholen konnte, mag Genugtuung empfunden haben, verbittert war er nie. Denn als er nach der Ermordung Martin Luther Kings an seinem damaligen Wohnort Quedlinburg, wie er später erzählte, einen Wutanfall bekam und sich zur Komposition des großformatigen Orchesterwerks entschloss, konnte sich der damals noch vollkommen unbekannte Komponist ohnehin keine Hoffnung auf eine Aufführung machen.

Am 26. November 1932 als Sohn eines Müllers in Markersdorf in der Oberlausitz geboren, besuchte Christfried Schmidt zunächst die Kirchenmusikschule in Görlitz, die 2008 geschlossen wurde. Nicht ohne Ironie pflegte er darauf zu verweisen, dass der Kirchenmusikausbildung »bei den bösen Kommunisten« offenbar mehr Bedeutung beigemessen wurde als im »Nachwende«-Deutschland. Schmidt setze seine Ausbildung in Leipzig fort, arbeitete Anfang der 60er Jahre als Kirchenmusiker in Forst, ehe er 1963 als Kapellmeister ans Theater in Quedlinburg ging – eine Tätigkeit, die bereits nach einem Jahr wieder endete. Forthin schlug Schmidt sich freiberuflich als Klavierlehrer und Chorleiter durch, was so in der DDR eigentlich nicht vorgesehen war. Die Stasi in Quedlinburg unterstellte ihm eine »feindlich-negative Grundeinstellung« zur »sozialistischen Gesellschaftsordnung« und beargwöhnte die »aktiven postalischen Verbindungen in das kapitalistische Ausland«. Diese Verbindungen brachten ihm eine erste wesentliche Anerkennung ein, als 1971 sein »Psalm 21« im Rahmen der 20. Internationalen Orgelwoche Musica Sacra in Nürnberg ausgezeichnet und von dem renommierten Kirchenmusiker Klaus-Martin Ziegler aufgeführt wurde.

Trotz seiner profunden kirchenmusikalischen Ausbildung begriff sich Christfried Schmidt als kompositorischen Autodidakten. Die Kirchenmusik ließ ihn zu einem »Polyphonienthusiasten« werden, dazu kam die Reihentechnik der Wiener Schule, wobei Schmidt vor allen anderen Alban Berg schätzte, denn Schmidt war auch ein »Verehrer sublimer Klanglichkeit«. Das »Ideal ausdrucksstarken Komponierens«, das er bei Berg fand, steht in einem Spannungsverhältnis zum immer auch vorhandenen konstruktivistischen Ansatz. Schmidt bekannte: »Ich habe mich vor Gefühlen nie gescheut: Emotionen gehören zum Leben überhaupt wie der Atem – ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgend jemand guten Gewissens leugnen wird.« So isoliert und als Komponist nur seinen eigenen Ideen verpflichtet er in Quedlinburg lebte, so war Schmidt doch alles andere als naiv-uninformiert. Bei seinen Reisen zum Warschauer Herbst konnte er sich Einblicke auch in die westlichen Avantgarden verschaffen. Indes wuchs der Werkkatalog beträchtlich, Konzerte für Violine, Klavier und Flöte entstanden, eine Reihe sogenannter Kammermusiken, Orgelwerke und Vokalmusik.

Selbst ein Dirigent wie der durchaus der Moderne verpflichtete Herbert Kegel tat sich schwer mit Christfried Schmidt, Kurt Masur lehnte seine Partituren ab. In den späten Jahren der DDR aber wuchs die Präsenz des eigenwilligen Ausdrucksmusikers, der seit 1980 in Berlin lebte, doch. Der Meisteroboist Burkhard Glaetzner brachte sein Oboenkonzert zum Erfolg und spielte es für die Schallplatte ein, in Leipzig wurde die großformatige »Munch-Musik« erfolgreich aufgeführt. Doch die für Weimar komponierte Oper »Das Herz« nach Heinrich Mann ging in den Wirren der »Wende« unter und harrt bis heute ihrer Uraufführung. Der Musikwissenschaftler Stefan Amzoll resümierte später: »Die neuen Eliten verhielten sich nicht viel anders als die alten. Schmidt wurde wie einst in den Sechzigern wieder geschnitten. Zählte der Mann nach der ›Wende‹ kurzzeitig zu den maßgeblichen deutschen Komponistenpersönlichkeiten, war dieser Ruf rasch wieder verflogen. Spätestens Mitte der neunziger Jahre erschien der Komponist wieder ganz auf sich gestellt und fiel, wie viele seinesgleichen, unter neuen Vorzeichen in die alte nonkonformistische Rolle zurück.« Am 29. April ist Christfried Schmidt in Berlin gestorben. Wir dürfen uns noch auf die eine oder andere Uraufführung freuen.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton

-

Spiegel der Tauromachie

vom 03.05.2025 -

Es braucht ein Jubiläum

vom 03.05.2025 -

Zum 1. Mai 2025

vom 03.05.2025 -

Nachschlag: Wiesu denn bluß?

vom 03.05.2025 -

Vorschlag

vom 03.05.2025 -

Veranstaltungen

vom 03.05.2025