Wie ein Wirbelwind

Von Jürgen Heiser

Als Ende September 2025 die Nachricht um die Welt ging, dass die afroamerikanische Freiheitskämpferin und ehemalige politische Gefangene Assata Shakur am 25. des Monats im Alter von 78 Jahren in ihrem kubanischen Exil verstorben war (vgl. junge Welt vom 29.9.2025), konnten es viele Menschen nicht fassen. Doch ihr Tod löste mehr als nur ein Gefühl des Verlusts aus. Für viele war sie ein Beispiel für beharrlichen Widerstand auf der Seite der Verdammten dieser Erde. Deshalb überwiegen trotz aller Trauer Dankbarkeit und Stolz auf Assata Shakurs Lebensleistung und auch auf das revolutionäre Kuba, das ihr jahrzehntelang politisches Asyl und Schutz vor Verfolgung geboten hatte. Das US-Sekretariat des »Global Pan African Movement« betonte in seinem Nachruf, Shakur sei »ein lebendes Zeugnis für Widerstand, Würde und kompromisslosen Befreiungskampf« gewesen. Sie habe »außerhalb der Reichweite der Unterdrückung, unter dem Schutz des revolutionären Kubas« leben können. »Mögen ihre Worte und ihr Beispiel in uns weiterleben: Widerstand zu leisten, unser Volk zu lieben, uns niemals der Unterdrückung zu beugen.« Sie sei »körperlich nicht mehr unter uns, aber ihr Geist ist unvergänglich, unantastbar und frei. Wir feiern ihr Leben. Wir setzen ihren Kampf fort.«¹

Die Nachricht von ihrem Tod traf die schwarzen Gemeinden in den USA inmitten einer landesweiten Debatte über wachsende faschistische Gewalt, staatliche Repression, den von Washington unterstützten anhaltenden Völkermord in Gaza und die zunehmende Verfolgung von Migranten durch bewaffnete und maskierte Stoßtrupps der US-Einwanderungsbehörde ICE. An der für Menschen in den Ghettos und Gefängnissen bedrückenden sozialen Lage, gegen die auch Assata aufgestanden war, hat sich nichts Wesentliches geändert. In solchen Zeiten, in denen sich Gefühle von Demoralisierung und Erschöpfung mit Wut und Empörung abwechseln, geben Menschen wie Assata Halt und Zuversicht im Klassenkampf.

Vor allem für Frauen, deren Lage sich unter der Herrschaft des MAGA-Patriarchen immer weiter verschlechtert, gab das Vorbild Assata Shakur Hoffnung. Das unterstrich die US-Autorin und Aktivistin Adrienne Maree Brown am 10. Oktober 2025 gegenüber dem Onlineportal Truthout: »Assata Shakur war für mich immer ein Vorbild dafür, wie man ein revolutionäres poetisches Leben führt und wie man ohne Kompromisse lebt. Ihre Geschichte bewegt mich sehr – dass sie die meistgesuchte Frau des größten Imperiums dieser Zeit war, dass sie es geschafft hat, ein langes Leben in Freiheit zu führen, und dass sie als freie Frau gestorben ist.«

Mumia Abu-Jamal schloss seine jW-Kolumne über Assata (vgl. junge Welt vom 20.10.2025) mit den Worten, nun sei »eine schwarze Revolutionärin nach 78 Frühlingen zu ihren Vorfahren zurückgekehrt«. Die Schriftstellerin Julia Wright nannte sie in einem Gedicht »die Mutter / aller Vorfahren / Du lässt uns wissen / dass unsere Toten / so zahlreich sie auch sein mögen / ihre Fesseln verloren haben«. Vorbilder für Assata waren außer bekannten und unbekannteren Freiheitskämpferinnen vor allem ihre Mutter Doris und ihre Tante Evelyn Williams, die mutige Bürgerrechtsanwältin, die sie kämpferisch vor den US-Gerichten verteidigte. Von diesen beiden wichtigsten Frauen in ihrem Leben – bei denen auch ihre Tochter Kakuya aufwuchs, die Mitte der 1970er Jahre im Gefängnis geboren wurde – bekam sie ihre Tapferkeit, ihre Liebe zu allen Menschen auf unserem Planeten mit auf den Weg.

Freier Geist

Wenn dieser Artikel erscheint, hat Kakuya die Asche ihrer Mutter bereits vor den Küsten Kubas »in Wind und Meer verstreut, wo ihr Geist wirklich frei bleiben kann«, wie sie mir Mitte Oktober vor Antritt ihrer Reise in die Karibik erklärte. Ihr jüngster Besuch der Insel diene unter anderem dazu, »der Einäscherung meiner Mutter und ihrer spirituellen Verabschiedung beizuwohnen«. Wo Assata Shakur ihre letzte Ruhestätte finden würde, war längst entschieden, als sich die Hassredner des US-Imperiums noch künstlich aufregten. So schworen etwa der Gouverneur des US-Bundesstaats New Jersey, Phil Murphy, und sein Polizeichef Patrick Callahan lautstark, jeden Versuch »energisch« abzuwehren, »Shakurs sterbliche Überreste in die USA zu überführen«.² Die beiden Herren waren offensichtlich immer noch verbittert über Assatas geglückte Flucht aus dem Hochsicherheitstrakt im Frauengefängnis ihres Bundesstaats vor exakt 46 Jahren, am 2. November 1979 (vgl. junge Welt vom 15.12.2016).

Dazu erklärte mir Kakuya: »Angesichts solcher Äußerungen von US-Regierungsvertretern zum Umgang mit den sterblichen Überresten meiner Mutter und der Verweigerung der Menschenrechte für alle Bürger dieses Landes« habe sie beschlossen, ihre Asche den Elementen zu übergeben. Damit sollte gegenüber den bis heute nicht enden wollenden Drohgebärden aus den USA einmal mehr der freie Geist ihrer Mutter demonstriert werden – ganz in dem Sinne, wie Shakur es in ihrer Autobiographie in einem Gedicht ausgedrückt hatte: »Ich bin das Oben und Unten / einer Antihierarchie. / Ich bin eine Liebhaberin der Erde / aus früherer Zeit. / Ich liebe / die Verlierer und das Lachen. / Ich liebe / die Freiheit und die Kinder.«³ Als Kakuya mir mitten in den aufregenden Vorbereitungen für die Abreise über ihre Absicht berichtete, war es ihr ein wichtiges Bedürfnis, sich beim Abschied noch einmal bei »allen Menschen in Deutschland, die meiner Mutter ebenfalls zur Seite standen«, für ihre Solidarität und Anteilnahme zu bedanken.

Kakuya wird ihre Mutter nicht allein auf dem letzten Stück Weg hinaus auf den Ozean begleitet haben. Wie viele andere auch hätte ich etwas darum gegeben, mit ihr gemeinsam trauern zu können. Auch wenn ich Assata erst viel später persönlich begegnete, so war sie doch schon Mitte der 1970er Jahre in mein Leben getreten, als wir, eine Handvoll internationalistische Linke, in Düsseldorf, der Metropole der Stahlbarone, den »Arbeitskreis Antiimperialistische Solidarität« (AKAS) gründeten, der es sich zur Aufgabe machte, transatlantische Kontakte zu Gleichgesinnten in Nord- und Südamerika und der Karibik herzustellen.

Assatas Namen, ihre Lebens- und Kampfgeschichte kannten wir schon, seit sie und Sundiata Acoli im Mai 1973 in den USA als Militante der Black Panther Party (BPP) und der Black Liberation Army (BLA) verhaftet und ihr Genosse Zayd Malik Shakur von der Polizei erschossen worden waren. Danach knüpfte ich Kontakt zu Assatas Verteidigerin und Tante Evelyn Williams, die zusammen mit dem Bürgerrechtsanwalt Lennox Hinds gegen das rassistische Justizwesen kämpfte. Aber es verging noch viel Zeit, bis ich Assata persönlich begegnen konnte.

Grausame Haft

Nur wenige wissen heute noch, wie Assata Shakur ursprünglich nach Deutschland, genauer gesagt in die alte BRD kam – im übertragenen Sinne, denn zu ihren Lebzeiten war es ihr nicht möglich gewesen, nach Europa zu reisen. Der politische Kampf an der Uni, das BPP-Programm für eine Frühstücksversorgung schwarzer und puertoricanischer Schulkinder und die Abwehr rassistischer Übergriffe der New Yorker Polizei forderten ihren ganzen Einsatz. Und später konnte sie ihr Exil nicht mehr verlassen, weil das FBI nur auf einen passenden Moment wartete, um sie zu verhaften. Zu Besuch kam sie also nicht nach Deutschland, obwohl sie als Studentin »Marzipan und Asbach Uralt genossen hat«, wie sie mir später bei unserer ersten Begegnung in Havanna erzählte. Wo sie beides kennengelernt hatte? Natürlich in New Yorks Lower East Side, in »Little Germany«, erzählte sie lachend.

Völlig andere Erfahrungen hatte eine ihrer Genossinnen machen können, die Kommunistin und ehemalige politische Gefangene Angela Davis, die nach einer weltweiten Solidaritätskampagne 1972 von den US-Behörden freigelassen werden musste. So konnte »Comrade Sister« Davis im Sommer 1973 auf Einladung der Deutschen Demokratischen Republik in deren Hauptstadt reisen und als Ehrengast an den X. Weltjugendfestspielen teilnehmen. Shakur war jedoch bereits im Mai 1973 verhaftet worden. In den USA drohte ihr durch zahlreiche Anklagepunkte lebenslange Haft. Für sie würde es noch bis zu den 14. Weltjugendfestspielen im Sommer 1997 in Havanna dauern, bis sie sich mit Gleichgesinnten treffen und, ohne wie in den USA von FBI-Agenten verfolgt zu werden, frei äußern konnte, »dass der Sozialismus ein wesentlicher Bestandteil der Schaffung sozialer Gerechtigkeit auf diesem Planeten ist«⁴.

Weil internationalistische Solidarität in der BRD und jede ernstzunehmende außerparlamentarische Opposition geschmäht und denunziert wurden, hielten wir vom AKAS bewusst dagegen. Was bedeutete, dass wir phasenweise die Agenten des Kölner Verfassungsschutzamtes an den Hacken hatten. Der von zwei Agenten mit den Aliasnamen Pilger und Zagel angeführte Trupp ging mit der »offenen Observation« gegen uns vor, um Angst zu verbreiten und unsere Reaktionen zu provozieren. Aber der AKAS ließ sich nicht beeindrucken. Wir verschickten Rundschreiben und unser Infoblatt »Im Herzen der Bestie«⁵ mit Nachrichten aus dem »anderen Amerika« per Post und arbeiteten auf Reisen nach Amerika am Aufbau solidarischer Kontakte. So erfuhren wir auch davon, dass Assata Shakur zeitweise als einzige Frau im Keller eines Männerknasts gefangengehalten wurde, in totaler Isolation und ohne Rücksicht auf ihre bei der Verhaftung erlittenen Verletzungen.

Assata sowie ihre Genossinnen und Genossen der BPP waren seit 1971 permanent verfolgt worden; Dutzende Mitglieder der im ganzen Land gut organisierten Partei wurden von der Polizei ermordet oder verhaftet. Das FBI ging mit seinen Programmen zur Aufstandsbekämpfung Cointelpro (Counterintelligence Programs) systematisch gegen Organisationen wie die BPP vor, um sie zu diskreditieren und »auszuschalten« (vgl. junge Welt vom 16.7.2022).

Im Untergrund

Um sich dieser Gefahr zu entziehen, tauchte Assata schließlich zusammen mit anderen Militanten unter. Längst hatte sie erkannt, dass es unter solchen Bedingungen notwendig war, geschützte Strukturen in der Illegalität aufzubauen. Jedoch sollten unter Beachtung der langfristigen Ziele »Guerillaeinheiten einige sorgfältig geplante und gut getimte bewaffnete Aktionen durchführen« können, sofern sie »zeitlich auf die politischen Zielsetzungen der legalen politischen Zusammenhänge abgestimmt« seien. Aktionen, die von der schwarzen Bevölkerung spontan verstanden und unterstützt werden könnten und sich »in der schwarzen Community schnell herumsprechen würden«. Das war die Gründungszeit der »Black Liberation Army«.

Als wir vom AKAS von diesen Entwicklungen erfuhren, schickten wir Berichte darüber und über weitere Ereignisse an linke Netzwerke und Buchläden im ganzen deutschsprachigen Raum. Mit Verzögerung fand so auch Assatas »Erklärung an mein Volk«, die sie im Juli 1973 im Knast auf Tonband gesprochen hatte und die daraufhin in den USA auf Kassetten verteilt wurde, den Weg in die Solidaritätsstrukturen der BRD. »Ich habe den Reichen den Krieg erklärt, die an unserer Armut verdienen, den Politikern, die uns lächelnd belügen, und all den geist- und herzlosen Robotern, die diese Leute und deren Besitz schützen«, wandte sich Assata an die Black Community. Das rassistische weiße Amerika werde versuchen, sie »zu lynchen – genau wie alle anderen schwarzen Revolutionäre auch«. Ihre mehrseitige Erklärung schloss mit dem Aufruf: »Es ist unsere Pflicht zu siegen. Wir müssen einander lieben und unterstützen. (…) Wir haben nichts zu verlieren als unsere Ketten!«

Mit dieser Entschlossenheit erfolgte auch eine der bemerkenswertesten Aktionen der BLA – die Befreiung Assatas aus dem Staatsgefängnis für Frauen in Clinton, New Jersey, an besagtem 2. November 1979. Die Aktion sprach sich in der Community schnell herum und ermutigte drei Tage später 5.000 Demonstranten, einem Aufruf der »National Black Human Rights Coalition« zu folgen und vor dem UN-Gebäude in New York City Selbstbestimmung für die Black/New African Nation und eine UN-Untersuchung zu den Repressionen gegen politische Gefangene zu fordern.

Assatas weitsichtige Großmutter hatte ihr beim Knastbesuch prophezeit, sie käme »bald nach Hause. Wann, das weiß ich nicht, aber du kommst hier raus. Sehr lange wird es nicht mehr dauern.« Als Assata später, »ein oder zwei Tage vor meiner Flucht«, wie sie notierte, noch einmal mit ihren Großeltern telefonierte, »um ihre Stimmen noch einmal zu hören, ehe ich ging«, wusste sie bereits, was geschehen würde, geschehen musste. Sie hatte einen Plan.

Die Befreiung

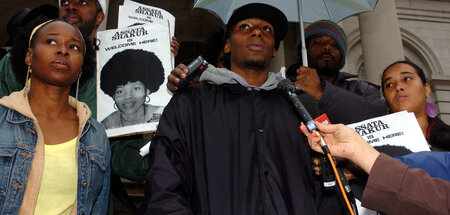

Die Aktion der BLA war gut vorbereitet worden. Niemand wurde verletzt, und nach nur wenigen Minuten waren die vier beteiligten Militanten und ihre befreite Genossin spurlos verschwunden. In vielen US-Städten tauchten danach Plakate von Aktivisten und Sympathisanten auf: »Assata is welcome here.« Der überlistete Polizei- und Staatsapparat hingegen hoffte, die Scharte bald auswetzen zu können, und Assata »tot oder lebendig« zu kriegen. Aber die Gesuchte blieb verschwunden.

Wo sie sich in diesen Jahren aufhielt, wusste niemand, der es nicht wissen sollte. Angesichts dessen, dass heute rückblickend in manchen Nachrufen berichtet wird, Assata habe damals in diesem und jenem Ort Unterschlupf gefunden, sei allen empfohlen, Mutmaßungen darüber zu unterlassen. Assatas Befreiung und ihr Weiterschleusen nach Kuba waren das Ergebnis sorgfältiger Organisationsarbeit radikaler Bewegungen, die sie fast fünf Jahre lang in einer Art modernem »Underground Railroad«-Netzwerk vor Verfolgung schützten, vergleichbar demjenigen, das im 19. Jahrhundert von der Sklavenbefreierin Harriet Tubman organisiert worden war. Diese Netzwerke waren ein Lehrstück, wie Menschen vor Fahndung und Kopfgeldjägern geschützt werden können.

In ihrer politischen Erklärung aus dem Untergrund »Von irgendwoher auf der Welt: Assata spricht«, die ein Jahr nach ihrer Befreiung auftauchte, sagte sie am Ende: »Ich möchte euch allen, die ihr täglich euer Leben riskiert, indem ihr hier an vorderster Front kämpft, meine Liebe bekunden.« Sie dankte den »vielen Schwestern und Brüdern, die mir ihre Türen und ihre Herzen geöffnet haben«. Sie riskierten »täglich ihr Leben, um mich zu ernähren und zu beherbergen und mir dabei zu helfen, unsere Underground Railroad aufzubauen. Schwestern und Brüder, wir werden siegen!«

Dass sie so lange geschützt werden konnte, war tatsächlich ein großer Erfolg. In Interviews antwortete sie später in Kuba auf Fragen nach ihren Aufenthaltsorten im US-Untergrund: »Über diese Zeit spreche ich nicht. Das würde viele Menschen in Gefahr bringen.« Deshalb sollte darüber auch heute weiter Stillschweigen bewahrt werden.

Erschreckend aktuell

Assata nannte sich selbst »eine entflohene Sklavin des 20. Jahrhunderts«. Für sie war das sozialistische Kuba eines der »größten, widerstandsfähigsten und mutigsten Palenques (Maroon-Camps), die es je auf diesem Planeten gegeben hat«. Mit einer solchen Metaphorik an die Sklavenbefreiung zu erinnern, ist gerade heute wichtig, wenn man sieht, wie in den USA Geflüchtete und Arbeitsmigranten von ICE-Agenten gejagt und verschleppt werden oder wie in der Festung Europa mit brutalen Pushbacks und Abschiebungen eine menschenfeindliche Politik vorangetrieben wird.

Alle diese Fragen sprach Assata mit großer Weitsicht schon 1987 in ihrem Buch »Assata – An Autobiography« an. Erst als wir das Original damals in den Händen hielten, wurde uns klar, dass sie es in Kuba geschrieben und dort 1984 politisches Asyl erhalten hatte. Unser Entschluss stand sofort fest: Das Buch musste auch auf deutsch erscheinen, selbst wenn einige zaudernde Kollegen davon abrieten. Dem Argument »Die kennt doch hier keiner« begegneten wir entschieden: »Eben. Genau deswegen ist es Zeit für dieses Buch!« In dieser Zeit, als sich die sozialistischen Staaten Osteuropas auflösten und der erste deutsche antifaschistische Arbeiter-und-Bauern-Staat vor der NATO-BRD in die Knie ging, wurde uns das im Bremer Verlag Agipa-Press erschienene Buch aus den Händen gerissen. Im Sommer 2003 fand zusammen mit der kubanischen Regisseurin Gloria Rolando und ihrem Video »Die Augen des Regenbogens«⁶ sogar noch eine Rundreise zur Buchvorstellung durch 19 ost- und westdeutsche Städte statt. Rolandos 1997 in Kuba gedrehter Dokumentarfilm über Assatas Flucht und ihr Leben auf Kuba zog, auch dank der Unterstützung örtlicher Gruppen der Kuba-Solidarität, ein großes Publikum an.

Es war diese Solidarität, die uns auch endlich mit Assata zusammenbrachte. Weil die im Februar 2004 stattfindende XIII. Internationale Buchmesse in Havanna nach einem EU-Beschluss zur härteren Gangart gegen das sozialistische Kuba von der BRD-Regierung boykottiert wurde – obwohl Deutschland Gastland war –, organisierten Cuba Sí, junge Welt und zahlreiche unabhängige Verlage wie der unsrige einen Gemeinschaftsstand und nahmen an der Messe teil. Neben Mumias Büchern und denen unserer kubanischen Autorinnen war es vor allem Assatas Autobiographie, die das junge kubanische Lesepublikum anzog.⁷

Lebendige Diskussionen

Assata wusste, dass wir da waren, und so kam sie am ersten Tag an unseren Stand. 14 Jahre nach dem Erscheinen ihres Buches konnte sie auch ein deutsches Exemplar davon in die Hand nehmen. Und endlich konnten wir uns auch persönlich treffen und einen Abend ungestört reden. Das Wie und Wo organisierte unsere erfahrene Compañera. Höchste Vorsicht war selbst in Havanna angesagt, denn als Touristen getarnte FBI-Agenten hatten schon mehrere Male versucht, Assata zu entführen, was jedoch von aufmerksamen Genossinnen und Genossen immer vereitelt worden war. Assata konnte danach leider nicht mehr so offen auftreten wie noch beim Weltjugendfestival 1997 und gab auch keine Interviews mehr, um sich nicht zu sehr zu exponieren.

Wir wurden an einem der Messeabende von einer Freundin Assatas abgeholt, die uns auf Umwegen bis in ein belebtes Stadtviertel führte. Schließlich betraten wir den Nebensaal eines Restaurants. Da erwartete Assata uns schon und hatte von ihrem Platz aus den Raum sehr wachsam im Blick. Es wurde ein aufregender und heiterer Abend, der viel zu schnell verging. Tausende Fragen und Geschichten konnten endlich ausgetauscht werden. Assata war froh, uns endlich sagen zu können, wie wichtig der gute Buchverkauf in der BRD und das von uns aus Solidarität hoch angesetzte Honorar für sie waren. Es hätte ihren Lebensunterhalt während des Studiums finanziert und sei in den Jahren hilfreich gewesen, als Kakuya bei ihr in Kuba lebte und dort zur Schule ging. Den Dank an die deutschen Leserinnen und Leser gab sie uns mit auf den Heimweg.

Vor allem wollte Assata von uns wissen, wieso überhaupt so ein Interesse an den Panthers, Malcolm X und dem schwarzen Befreiungskampf bestehe. Diese sehr lebendige Diskussion würde hier weitere Seiten füllen, but that’s another story. Am Ende umarmten wir uns mit Wehmut, aber sehr herzlich, und wir versprachen, ihr irgendwann Marzipan und Asbach Uralt zukommen zu lassen … Hasta la victoria … Venceremos! Dann gingen wir so vorsichtig auseinander, wie wir zusammengefunden hatten. Und eins wissen wir: Bis an ihr Lebensende sind die Gringos nicht an sie herangekommen!

Zum Ausklang der Buchmesse sprach Ricardo Alarcón, der Präsident der kubanischen Nationalversammlung, und hob die solidarische Beteiligung aus der BRD hervor. Nach der Auflösung der Veranstaltung sprachen wir in kleinen Gruppen weiter. Gerade als ich mich mit der US-Autorin Alice Walker über die gemeinsame Solidaritätsarbeit für Mumia austauschte, fiel mir jemand von hinten um den Hals, gab mir einen Kuss auf die Wange und flüsterte auf deutsch »Auf Wiedersehen«. Dann huschte sie davon. Es war Assata, die der Veranstaltung in den hinteren Reihen beigewohnt hatte. Ich sah gerade noch, wie sie durch den Ausgang schritt, und mir fiel das Wort »Whirlwind« ein. Es stammt von dem Gedicht, das der US-Autor Makungu Akinyela für die befreite Assata geschrieben hatte. Darin heißt es: »Ich lebe in den Augen der Menschen / In den Herzen und Gedanken der Menschen / Ihr sucht mich in den Gassen / und ich reite auf dem Wind / Wenn ihr also nach mir sucht / Sucht mich … im Wirbelwind!«

Anmerkungen

1 »Assata Shakur: Free in Life, Free in Spirit (1947–2025)«, in: Pambazuka News – Voices for Freedom and Justice, 02.10.2025, https://www.pambazuka.org/Assata-Shakur

2 Agentur AP vom 27.9.2025

3 Assata Shakur: »Assata – Eine Autobiographie«, Agipa-Press, Bremen 1990, S. 187

4 Key Martin: »Assata Shakur beim Weltjugendfestival in Kuba 1997« (Video), Peoples Video Network, 03.08.1997 (deutsch synchronisiert); https://www.youtube.com/watch?v=WJU4b_5LyUY

5 Der Name nimmt Bezug auf eine Rede von Che Guevara vor US-Studierenden in Kuba 1964: »Ihr Nordamerikaner könnt sehr glücklich sein. Ihr kämpft den wichtigsten Kampf von allen – ihr lebt im Herzen der Bestie.«

6 Gloria Rolando: »The Eyes of the Rainbow«, Kuba 1997; https://www.youtube.com/watch?v=wZvkCkKYFJg

7 Das Bremer Projekt Agipa-Press hieß inzwischen Atlantik-Verlag.

Jürgen Heiser schrieb an dieser Stelle zuletzt am 3. Juli 2025 über James Baldwin und die Palästinenser: »Historische Spiegelungen«

Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug

Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Dieser Artikel gehört zu folgenden Dossiers:

Ähnliche:

Jason Kempin/Avalon.red/imago29.09.2025

Jason Kempin/Avalon.red/imago29.09.2025Eine Einladung zum Erschießen

Sarah Reingewirtz/Orange County Register/ZUMAPRESS.com/picture alliance16.07.2022

Sarah Reingewirtz/Orange County Register/ZUMAPRESS.com/picture alliance16.07.2022Sprung in die Freiheit

jW-Archiv08.06.2013

jW-Archiv08.06.2013»Das ist geradezu eine Aufforderung, sie zu töten«