Katze zum Anfassen

Von Erik Rhea

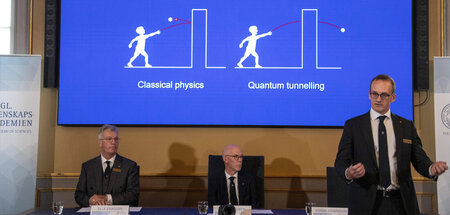

Der Nobelpreis für Physik 2025 geht an John Clarke, Michel H. Devoret und John M. Martinis für die Entdeckung des makroskopischen Quantentunneleffekts und die Energiequantisierung in einem elektrischen Schaltkreis. Damit bezieht sich das Komitee auf ein einflussreiches Experiment, das die Forscher im Jahr 1985 durchgeführt hatten.

Die Quantenphysik beschäftigt sich gewöhnlich mit Dingen, die wesentlich kleiner sind als alles, was sinnlich wahrnehmbar ist. Zugleich verhalten sich diese mikroskopischen Objekte wesentlich anders als die Dinge der makroskopischen Welt. Das als »Schrödingers Katze« bekannte Gedankenexperiment soll veranschaulichen, wie absurd eine Verknüpfung des Verhaltens einzelner Quantenobjekte mit Effekten in der makroskopischen Welt wäre (siehe jW vom 27.5.2025). Die in der Kiste eingesperrte Katze wird abhängig vom Verhalten eines Quantenteilchens entweder getötet oder am Leben gelassen. Da Quantenteilchen sich jedoch in einer Superposition aus zwei Zuständen befinden können, wäre auch die Katze in einem Superpositionszustand aus tot und lebendig. Und zwar solange, bis jemand eine Messung vornimmt, indem er die Kiste öffnet. Wenn aber tatsächlich ein Beobachter, der mit dem Sadismus Schrödingers ausgestattet wäre, vorhätte, dieses Gedankenexperiment zu realisieren, würde er daran scheitern, eine geeignete Kiste zu bauen. Die müsste die Katze so sehr von der restlichen Welt abschirmen, dass keinerlei praktisch als Messung wirkende Interaktion mit dem Tier stattfinden könnte. Eine solche Barriere scheint nur unter idealen Bedingungen realisierbar, also nicht. Sobald eine wie immer geartete Interaktion stattfindet, wäre die Superposition instantan zunichte gemacht.

Hier kommen Clarke, Devoret und Martinis ins Spiel. Mit ihrem Experiment ist es gelungen, eine Anordnung zu bauen, die man als Realisierung des Schrödingerschen Gedankenexperiments betrachten kann. Ohne Katze aber und schon ein wenig kleiner: Die Forscher bauten einen Schaltkreis, den man sehen und anfassen kann und der sich quantenmechanisch verhält. Das quantenmechanische Verhalten, das sich in diesem Fall beobachten lässt, ist der Tunneleffekt. Wenn ein Quantenteilchen in einem bestimmten Bereich nicht existieren kann, weil sich dort eine Barriere befindet, eine isolierende Schicht zum Beispiel, die ein Kabel durchtrennt (in der Elektrotechnik nennt man das einen Kondensator), dann sinkt die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Quantenteilchens nicht rapide auf null, sie fällt exponentiell ab. Mit einer geringen Wahrscheinlichkeit befindet sich das Teilchen also doch in oder auch hinter der Barriere.

Der Tunneleffekt hat für die Physik große Bedeutung, ohne ihn wäre der Alphazerfall von Atomen nicht möglich, der sich gut beobachten lässt. Auch die Kernfusionsprozesse in der Sonne wären ohne den Tunneleffekt nicht möglich. Das Sonnenleuchten oder der Alphastrahler sind jedoch Effekte, die wir beobachten, weil massenhaft kleine Quantenteilchen tunneln. Nur tunneln bei diesen Prozessen keine makroskopischen Objekte durch die Barriere. Der Strom, der in besagtem Experiment durch die Barriere tunnelt, kommt nicht zustande, weil einzelne Elektronen statistisch durch den Tunneleffekt die Barriere überwinden (einen solchen Effekt kann man in anderen Versuchen messen), vielmehr wirkt sich das in dieser Anwendung so aus, dass im Falle eines einmaligen Tunnelns die Barriere wie ausgeschaltet ist und der Strom ungehindert fließt. Um die so beschriebene Situation zu erzeugen, griffen Clarke und seine Kollegen auf etwas zurück, das die Eigenschaften makroskopischer Quantenobjekte hat: Suprastrom.

In besonderen Materialien, »Supraleiter« genannt, bilden Elektronen unterhalb einer bestimmten, sehr niedrigen Temperatur sogenannte Cooper-Paare. Dabei handelt es sich um Quasiteilchen, die aus zwei Elektronen zusammengesetzt sind. Elektronen gehören zu den Fermionen, sie haben, heißt das, eine Spinquantenzahl von plus oder minus einhalb. Für Fermionen wiederum gilt das Pauli-Prinzip, demnach sich zwei Fermionen mit identischem Energiezustand nicht in allen ihren Eigenschaften gleichen können. Cooper-Paare bestehen aus zwei Elektronen und sind deshalb immer Bosonen (sie besitzen einen Spin von null, manchmal auch einen von plus oder minus eins). Für sie gilt das Pauli-Prinzip nicht.

Wenn sich mehrere Bosonen mit dem selben Energiezustand in allen Eigenschaften gleichen, sind sie nicht mehr voneinander unterscheidbar und bilden zusammen ein großes Quantenobjekt. Das geschieht im Supraleiter mit allen Cooper-Paaren (ähnlich wie bei einem Bose-Einstein-Kondensat, siehe jW vom 21.1.2025). Auch der Tunneleffekt tritt dann nicht mehr für die Wellenfunktion jedes einzelnen Teilchens auf, sondern für die Wellenfunktion, die alle Cooper-Paare beschreibt. Wenn dieses ›Superteilchen‹ einmal durch die Barriere tunnelt, setzt unvermittelt ein Stromfluss ein. Wie lang die Zeit bis zum Eintreten des Stromflusses im Durchschnitt dauert, hängt vom Energieniveau des jeweiligen Teilchens ab. Um eine vernünftige Statistik zu gewinnen, wird dieser Versuch typischerweise mehrere hunderttausend Male wiederholt.

Je mehr Energie im System steckt, desto leichter lässt sich die Barriere überwinden und desto schneller tritt der Stromfluss ein. Da wir es jedoch mit einem Quantensystem zu tun haben, können nur bestimmte Energieniveaus erreicht werden. Clarke und Kollegen haben diese Anordnung folglich mit Mikrowellen bestrahlt und beobachteten tatsächlich, dass sich nur bei den erwarteten Frequenzen ein neues Energieniveau einstellte. Der Schaltkreis verhält sich demnach auch optisch wie ein Quantenteilchen. Diese Anordnung wird als eine Art künstliches Atom betrachtet und findet in Form diverser Weiterentwicklungen Anwendung in der Forschung, wo Quantensysteme mit frei manipulierbaren Eigenschaften sehr nützlich sein können. Solche supraleiterbasierten Quantensysteme eignen sich zudem, um sogenannte Qubits zu bilden: Quantensysteme mit zwei möglichen Zuständen, die als Grundlage für die Quanteninformatik dienen. Einige Konzepte für Quantencomputer basieren auf supraleitenden Schaltkreisen. Insofern ist die Preisvergabe auch mit einem gewissen Blick auf Zukunftstechnologien zu verstehen.

Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug

Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Natur & Wissenschaft

-

Architektur als Immunreaktion

vom 21.10.2025