Von der Zukunft beseelt

Von Walter Womacka

1964 – die DDR wurde fünfzehn und Walter Womacka war Ende dreißig – wurde der von ihm geschaffene Wandfries »Unser Leben« am Berliner Haus des Lehrers übergeben: 800.000 Mosaiksteine auf sieben mal 125 Metern, bis heute eines der größten Kunstwerke in Europa und eines der bekanntesten der DDR. Walter Womacka, der am 22. Dezember vor 100 Jahren geboren wurde, legte 2004, sechs Jahre vor seinem Tod, seine gemeinsam mit Frank Schumann erarbeiteten Memoiren »Farbe bekennen« vor. Darin widmet er ein ganzes Kapitel der Entstehungsgeschichte der »Bauchbinde«, wie das Wandbild schon bald genannt wurde. Und der kommunistische Künstler Womacka erklärt auch, worin das Allgemeingültige dieser Arbeit besteht, die für ihn eine seiner wichtigsten war. Nachfolgend jenes Kapitel, das wir mit freundlicher Genehmigung des Verlages Das Neue Berlin veröffentlichen. (jW)

Der Alexanderplatz war ein Rondell, um das der Straßenverkehr kreiste, zerschnitten von Straßenbahnschienen. Den Krieg hatten die beiden Behrens-Blöcke überstanden, alle anderen Häuser am Platz nicht. Das Lehrervereinshaus, das vor dem Ersten Weltkrieg errichtet worden war, stand auch nicht mehr. Dort hatte 1919 die Gedächtnisfeier für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht und im Jahr darauf der »Vereinigungsparteitag« stattgefunden: Im Sommer 1920 verließ der linke Flügel der USPD die Partei und schloss sich der KPD an. Schon deshalb war das Interesse der DDR groß, an jenem Ort ein neues Gebäude entstehen zu lassen, das an den Genius Loci erinnerte. Ansonsten war der Alex wüst und leer, an seine völlige Umgestaltung wurde noch nicht gedacht. Zumindest nicht laut.

Drei Prozent

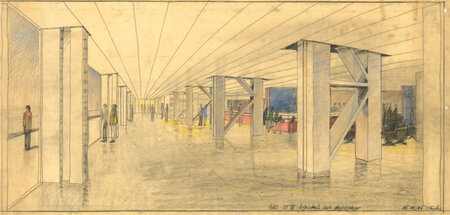

Hermann Henselmann, ein Mann Mitte 50, hatte sich als Architekt eines Hochhauses an der Weberwiese und mit der Stalin-Allee, die seit kurzem nach Karl Marx hieß, einen Namen gemacht. Ihm war der Auftrag erteilt worden, an eben jenem Ort ein Haus des Lehrers zu errichten. Der vernichtete Vorgängerbau hatte aus dem Geschäftshaus, einem Saalgebäude sowie einem Büro- und Wohnhaus bestanden, darin eingeschlossen die Deutsche Lehrerbücherei. Henselmann wollte, wie jeder Architekt, etwas Besonderes schaffen – und ließ sich vom New Yorker UN-Gebäude nebst Kuppelbau inspirieren. Natürlich war der Entwurf auf die eher bescheidenen Verhältnisse der DDR zugeschnitten, aber der universale Anspruch der Vereinten Nationen schwang in gewisser Weise mit.

Dennoch entwarf Henselmann etwas Neues – den ersten Stahlbetonskelettbau mit Vorhangfassade in der DDR. Neudeutsch nennt man das »Curtain wall«. Dabei wird die Fassade lediglich an das Stahlskelett montiert, sie besitzt keine tragende Funktion mehr.

Henselmann kam im Herbst 1961 zu mir und fragte mich, ob mich eine Mitarbeit interessieren würde.

Welche?

Im Zwölfgeschosser seien die dritte und vierte Etage für die Bibliothek vorgesehen, da brauche man keine Fenster. Und gemäß der gesetzlichen Vorschrift in der DDR, dass bis zu drei Prozent der Investitionssumme für Kunst am Bau einzusetzen seien, sagte Henselmann nur lakonisch, teurer als 300.000 bis 400.000 Mark dürfe das Ganze nicht kommen. Er habe zwar an so etwas wie die berühmten Wandmalereien in Mexiko gedacht, an Siqueiros oder auch an Léger. Doch renommierte auswärtige Künstler seien für uns einfach zu teuer. Außerdem müsste wohl auch aus politischen Gründen ein einheimisches Künstlerkollektiv an diese Aufgabe gesetzt werden.

Wie er sich das vorstelle: ein Künstlerkollektiv?

Henselmann hatte meine Frage richtig verstanden. Er wusste wie ich, dass eine Versammlung von Individualisten kein Kollektiv machte. Unsere Bekanntschaft rührte aus Weimar her, als er Rektor (der Hochschule für Baukunst und Bildende Künste, jW) und ich Student war, doch in dem verflossenen Jahrzehnt hatte sich die Einzelkämpfermentalität kaum gewandelt.

»Wie hast du es in Eisenhüttenstadt oder in Sachsenhausen gemacht? Alles allein?«

Nein, natürlich nicht. Aber das war eine andere Art von Kollektivleistung.

Und was wäre mit Material, Ateliers und dergleichen?

Um die Frage zu verstehen, muss man wissen, dass wir seinerzeit zwar ein vorzügliches Gesetz hatten, mit dem der Uniformität der Bauwerke mittels Kunst erfolgreich entgegengewirkt wurde – die Künstler jedoch wurden dabei behandelt wie die Klempner oder die Elektriker. Sie und ihre Tätigkeit wurden »eingetaktet« in den Bauprozess. Erst später, in den 1980er Jahren, etwa bei der Bauernkriegsgedenkstätte oberhalb Bad Frankenhausens, kümmerte sich das Politbüro um den Künstler. Der Kulturminister selbst musste für Tübke und sein Team Farbe und Leinwand besorgen, man las ihm jeden Wunsch von den Augen ab. Ich hatte nichts dawider, denn das Resultat rechtfertigte den immensen Aufwand. Der Verweis an dieser Stelle erfolgt einzig deshalb, um auf die unvergleichlich schwereren Bedingungen hinzuweisen, unter denen wir in den 1960er Jahren tätig wurden.

Vier Wände, vier Elemente

Ich schlug noch Harald Hagenbeck, Günter Brendel und Manfred Kant vor und verabredete mit diesen, dass jeder einen eigenen Entwurf lieferte. Das einzige, was vorgeschrieben wurde, waren die Maße – alles andere war unserer Phantasie anheimgegeben. Es gab keinerlei inhaltliche Vorgaben. Was nicht unüblich war. Wer Vorgaben formuliert, muss wissen, was er will. Das setzte eine eigenständige Denkleistung in dieser Sache voraus. Solch eine Situation hätte ich gern zuweilen vorgefunden, es wäre hilfreich gewesen zu hören, was der Auftraggeber erwartete, welche Absichten er mit dem von ihm bestellten Kunstwerk verfolgte, welche Wirkungen er damit erzielen wollte. Das passierte aber nie. Es wurde allenfalls am Gezeigten rumgemäkelt.

Im zweiten Schritt wollten wir unsere individuellen Vorschläge präsentieren und dann, sofern ein Vorschlag favorisiert werden sollte, diesen gemeinsam weiterentwickeln.

Wir zeigten schließlich dem zuständigen 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung, dem Kulturminister, dem Chefideologen und dem Architekten – Paul Verner, Alexander Abusch, Alfred Kurella und Hermann Henselmann – unsere Entwürfe. Sie unterschieden sich allenfalls im Strich, nicht im Inhalt. Mein Entwurf wurde ausgewählt und »zur Weiterbearbeitung« zurückgegeben.

Ich sagte: vier Wände – vier Elemente. Damit war bereits eine farbliche Abgrenzung möglich. Beim Element Erde war die Grundfarbe gelb, das wäre die Gegenwart gewesen. Die »Luft« (blau) hätte die Raumfahrt zum Gegenstand – unlängst hatte Gagarin als erster Mensch mit einem Raumschiff die Erde umrundet. Die dritte Seite wäre rot geworden, rot wie das Element Feuer, dort handelte ich die ernsten Themen Krieg und Frieden ab. Und schließlich das Element Wasser mit grünem Grundton. Dort brachte ich Handel, Fischfang, Forschung und dergleichen unter.

Kurella und Verner waren gegen eine solche in ihren Augen unmarxistische, metaphysische Darstellung. Schließlich sollte hier an exponierter Stelle etwas über die DDR, über die sozialistische Gegenwart ausgesagt werden – was hatten die altertümlichen Elemente damit zu tun? Dagegen war schwer was einzuwenden.

Ich machte mich ans Überarbeiten. Doch zunehmend rückte die Frage in den Mittelpunkt, wo die Kartons im Maßstab eins zu eins entstehen sollten. Denn sie brauchte man für die ausführende Werkstatt. In der ersten Umsetzungsphase genügten die Vorlagen im Maßstab von eins zu zehn, da reichte ein kleines Atelier. Doch später?

Die Hochschule (für angewandte Kunst in Berlin-Weißensee, jW) stellte mich zwei Jahre von meiner Lehrtätigkeit frei. Am 9. September 1964 sollte das Haus und damit auch der sieben Meter hohe und 125 Meter lange Fries übergeben werden. Das war vergleichsweise wenig Zeit, zumal nicht nur die inhaltlichen Fragen ungeklärt waren. Offen war auch die des Materials. Henselmann hatte zunächst ein Halbrelief in Erwägung gezogen. Ich fragte zurück, ob er eine Ahnung habe, was das Relief wiegen würde. Er setzte seine Statiker an diese Aufgabe, die winkten gleich ab. Mit einer solchen Wand wäre sein Stahlskelett überfordert. Also blieben nur leichte Mosaiken.

Inzwischen hatte der junge Hans Bentzien Abusch als Kulturminister beerbt. Er zeigte sich nicht nur am Fortgang der Arbeiten interessiert, sondern auch behilflich. Er wies an, dass mir und meinen Mitarbeitern das große Atelier am Monbijoupark zur Nutzung überlassen wurde. Das war zwar auch nur sechs Meter hoch, aber immerhin ein Fortschritt.

Mit vier Absolventen unserer Schule – zwei Keramikern, zwei Malern – begann ich, die Modelle zu bauen, nachdem ich die Entwürfe soweit überarbeitet hatte, dass ich sie dem Leitkollektiv vorweisen konnte. Das erschien am 11. September 1963 im Atelier und begutachtete, wie es das zweiseitige Protokoll ausweist, das Wandbild. Das waren mit Kurt Hager und Paul Verner zwei Politbüromitglieder, Alexander Abusch firmierte als »Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates«. Drei kamen aus der Kulturabteilung des Zentralkomitees und einer aus dem Büro Hager. Auch der Leiter der Abteilung »Bildende Kunst« im Kulturministerium war für würdig befunden worden, eine Meinung abzugeben.

Ich fand es durchaus vernünftig, dass die Entscheidung im kleinen Kreis fallen sollte, denn öffentliche Diskussionen in den Medien brachten wenig.

Ich hatte gehört, dass Ulbricht von den Entwürfen Kenntnis genommen, sich aber nicht geäußert hatte – weder zustimmend noch ablehnend. Er schien wirklich ein weiser Staatsmann zu sein.

Verlässliche Partner

Die erschienenen Herren bestätigten die Gesamtkonzeption. Da es aber nicht ohne Kritik abgehen durfte, monierten sie an jeder Seite ein Detail. An der Vorderseite »soll die Friedenstaube nur einmal erscheinen« – das Symbol schien ihnen zu pazifistisch. Bei der rechten Seite sollte »durch eine geeignete Farbgestaltung die Klarheit der Aussage« erhöht werden. Der Grundidee der linken Seite »(Verbindung von Kunst und Volk)« wurde zugestimmt. Allerdings: »Der vorliegende Entwurf stellt jedoch keine befriedigende Lösung dar. Es ist nach Möglichkeit eine klarere Gestaltung dieser Grundidee zu suchen und der neue Entwurf nochmals vorzulegen.« Die Rückseite wurde ebenfalls akzeptiert – mit folgender Einschränkung: »In der Mitte der Fläche sollen als zentrale Figuren ein Angehöriger der Nationalen Volksarmee und ein Kämpfer der Kampfgruppe erscheinen als Symbol für den Schutz des frohen Lebens in unserer Republik. Durch die vorgeschlagene Änderung wird die Grundidee bei der Gestaltung der hinteren Wand besser verwirklicht. Auch dieser Entwurf ist nochmals vorzulegen.«

Das mir zugestellte Protokoll trug alle acht Unterschriften.

Es bereitete mir allerdings weniger schlaflose Nächte als der Umstand, dass ich nunmehr als selbständiger Unternehmer handelte. Ich musste die Arbeit mit den beteiligten Firmen organisieren und dafür sorgen, dass die von mir beschäftigten Künstlerkollegen ihr Honorar bekamen. Wir nahmen gemeinsam eine Reihe Materialversuche vor, erprobten die Farbbeständigkeit der vom VEB Stuck und Naturstein, Abteilung Mosaik, lieferbaren Keramiken, testeten Natursteine und experimentierten mit Emaille.

Ich hatte es mit soliden, verlässlichen Partnern zu tun. Die Arbeit, die sie leisteten, war ordentlich, was auch vierzig Jahre später bei der Restaurierung festgestellt werden konnte. Die Vorderseite etwa war tadellos. Die Mosaiksteine, die an der einen Schmalseite abgefallen waren, weshalb – neben der Grundsäuberung – unlängst (2002–2004, jW) eine Generalüberholung nötig wurde, lag an der Zusammensetzung des Untergrundes. Die Bauarbeiter hatten mit Zement gespart. Dadurch konnte die Natur arbeiten und den Putz in Jahrzehnten auswaschen. Zu den Restaurierungsarbeiten zog man mich hinzu (das denkmalgeschützte Haus des Lehrers war 2001 von der Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte für 8,18 Millionen Euro erworben worden, seine Restaurierung wie auch die der angrenzenden Kongresshalle kostete 49 Millionen, jW).

Binnen eines Jahres setzten wir die Entwürfe um. Wir kletterten auch aufs Gerüst, um ein Segment in Originalgröße zu befestigen. Auf diese Weise wollten wir seine Wirkung von der Straße und aus verschiedenen Distanzen testen. Es bestand ja die Gefahr, dass alles zu kleinteilig wurde und die einzelnen Szenen in der Ferne in einem Farbbrei untergingen. Am 9. September 1964 erfolgte schließlich die Übergabe.

Mir scheint, dass das öffentliche Interesse an der Arbeit nach 1990 größer ist, als es seinerzeit war. An der Humboldt-Universität entstand eine Magisterarbeit über das Haus, darinnen einige Dutzend Seiten allein über das Fries. Elmar Kossel beschrieb und interpretierte aufgeschlossen und kundig die Szenen und Entwürfe, wie es zu DDR-Zeiten nie geschehen war. Ich bestreite nicht, dass mich eine solche Aufmerksamkeit nach fast vier Jahrzehnten anrührte.

Natürlich gab es auch in der DDR zum ersten großen Wandbild öffentliche Reaktionen. (»Lediglich in Mexiko haben Künstler wie Rivera und Siqueiros so große Wandbilder geschaffen.«) Sie waren, wenn ich mich recht entsinne, überwiegend positiv. Wie stets traten auch Kritiker auf den Plan, die ihren Neid hinter albernen pseudosachlichen Einwänden versteckten: Werden dadurch nicht die Autofahrer zu sehr abgelenkt? Könnten nicht Unfälle passieren, wenn Fußgänger mit nach oben gerichtetem Blick über die Straße liefen? Ich sagte dann demagogisch: »Willst du, dass es wieder verschwindet?« Nein, nein, kam dann zurück, so sei es nicht gemeint gewesen.

Auch außerhalb des Landes meldeten sich Menschen zu Wort, im Osten wie im Westen. Aram Chatschaturjan, der berühmte sowjetische Komponist, der nicht nur mit seinem »Säbeltanz« die Weltkultur bereicherte, war beeindruckt: Kurt Bork, der Vizekulturminister, hatte mich auf Wunsch des Armeniers und seiner Frau zu einem offiziellen Abendessen hinzugebeten. Selbst in Mexiko, wo der »Muralismo« zu Hause war und Orozco, Rivera und Siqueiros eine Reihe berühmter Wandgemälde geschaffen hatten, kannte man bald diese Arbeit.

Positives Lebensgefühl

Wenn ich in der Rückschau dieses Wandbild am Haus des Lehrers in mein Gesamtwerk einordnete, um seinen Platz zu bestimmen, muss ich einräumen, dass es eine meiner wichtigsten Arbeiten ist. Ich war Ende 30 und noch ausreichend unbekümmert und unerfahren, um mich auf ein solches Wagnis einzulassen. Mit einer natürlichen Unbefangenheit und durchdrungen von Zukunftsgewissheit hatte ich Welt reflektiert, wie es später nicht wiederholbar gewesen war. Damals hielten wir beispielsweise noch die Atomenergie für einen Segen. Zu jener Naivität, die in der Darstellung mitschwingt, wäre ich heute nicht fähig. Ich war übrigens 1986 zufällig in der Sowjetunion und flog über Kiew nach Hause, als dort gerade der Reaktor in Tschernobyl auseinanderflog …

Müsste ich ein solches Wandbild heute gestalten, wäre es grüblerischer. Das aber ist grundfalsch. Ein solches Bild ist nichts fürs Museum. Es muss dekorativ, schmückend, optimistisch sein. So etwas schafft man nicht mit Depressionen. Vielleicht ist es gerade dieser Zukunftsglaube, der mein Bild heute besonders für junge Leute interessant und anziehend macht. Es vermittelt ein positives Lebensgefühl – angesichts der gegenwärtigen Welt scheint das ein kostbares, seltenes Gut.

Auf der anderen Seite: Die Grundstimmung entsprach damals, in den 1960er Jahren, nicht nur meinem Empfinden. Es handelte sich, was seit dem Untergang der DDR vehement und ausdauernd bestritten wird, um die Lebenshaltung sehr vieler Menschen hierzulande. Wir waren nicht reich, aber zufrieden und glücklich. Uns ließ die Ansicht, dass es immer aufwärts gehen würde, die Zukunft als etwas Angenehmes erscheinen. Man fürchtete sie nicht, sondern freute sich auf sie. Die Gegenwart war wie eine irdische Verheißung auf bessere Zeiten. Zweifellos ist es richtig, dass ein solches Versprechen irgendwann eingelöst werden musste. Anderenfalls griffe Enttäuschung um sich – was später bekanntlich auch geschah. Gleichwohl bin ich unverändert der Überzeugung, dass es Alternativen zu jener Entwicklung, die Honecker mit dem VIII. Parteitag einleitete, durchaus gab.

In jenem Jahr 1971 übrigens war ich in Mexiko-Stadt und besichtigte dort die Bilder des »Muralismo«. Sie gab es seit 1917. Mit agitatorischen, aufklärerischen Darstellungen wollte man die Mexikaner für die Revolution mobilisieren. Die Motive wandelten sich im Laufe der Jahrzehnte wenig: Klassenkampf, Beherrschung von Wissenschaft und Technik, Fortschritt. Es war die Konzentration auf das Wesentliche. Und obgleich Orozco, Rivera und Siquieros weitaus mehr von der Welt gesehen hatten als ich – was an den unterschiedlichen Stileinflüssen unschwer festzustellen war –, verzettelten sie sich nicht. Die Aussage war klar und leicht zu verstehen. Keine Schnörkel, nichts Artifizielles, keine Spur von geistigen Verrenkungen und akademischem Einerseits-und-Andererseits. Ich begriff, dass Klarheit im Denken und einfache Botschaft durchaus zusammengehörten, wobei nicht jede schlichte Botschaft unbedingt Ausdruck eines Gedankens sein musste. Zu oft hatte ich inzwischen auch mit Parteifunktionären zu tun gehabt, die meinten, platte Sätze, kumpelhaftes Betragen und die Vernachlässigung von Etikette machten sie besonders volkstümlich.

Nicht für die Ewigkeit

Ich bin in letzter Zeit wiederholt gefragt worden, ob ich an die Ewigkeit gedacht habe, als ich meine inzwischen wohl bekannteste Arbeit schuf. Nein. Theoretisch könnte dieses Wandbild tausend Jahre und mehr halten, wenn man es denn abnähme, weil das Haus dahinter inzwischen mürbe geworden ist. Aber wäre das den Aufwand wert? Alles ist vergänglich, auch Kunstwerke. Wenn sie es nicht wären, würde die Welt vielleicht überquellen. Auch Bauwerke von Schinkel wurden abgerissen, also mit Vorsatz beseitigt.

Nun (2004, als das Buch erschien, jW) ist das Wandfries am Haus des Lehrers inzwischen so alt, wie es die DDR wurde. Es scheint älter zu werden. Das freut mich.

Wäre es umgekehrt gekommen, freute es mich mehr.

Walter Womacka: Farbe bekennen. Erinnerungen eines Malers. Verlag Das Neue Berlin, Berlin 2004

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

privat29.11.2025

privat29.11.2025Mit leichtem Gepäck

Andrea Vollmer21.11.2025

Andrea Vollmer21.11.2025Der eigene Weg

IRS, Erkner/Tchoban Foundation07.06.2025

IRS, Erkner/Tchoban Foundation07.06.2025Zwischen Wunsch und Wirklichkeit