Verkrachte Existenz

Von Ingar Solty

Für ein früheres, großes, aber nie finalisiertes Forschungsprojekt untersuchte ich die Führer des rechtsautoritären Nationalismus in den USA. Die materielle Grundlage bildeten ihre autobiographischen Schriften. Ziel war das Verständnis ihrer politischen Sozialisierung und die Entwicklung einer Typologie. Die Wortführer lassen sich unterteilen in zwei Großtypen: Typ 1 ist der Konventionelle Instrumentalisierer (KI), Typ 2 der Tatsächliche Autoritäre (TA).

Die KI unterscheiden sich von den TA dadurch, dass sie Kernkriterien des Autoritären wenig bis gar nicht an den Tag legen. Ihre Biographien sind bruchlos konventionell. Ihre Vertreter kommen oft aus den oberen Mittelklassen und bringen ein gehöriges Maß an ökonomischem, sozialem und kulturellem Kapital, also Vermögen, Netzwerke und formelle Bildung, mit. Die TA sind dagegen ideologisch motivierte Schreibtischtäter und die eigentlichen Träger der prä-, proto- oder neofaschistischen Bewegungen. Drei Subtypen lassen sich unterscheiden: 1. die Sozialaufsteiger-Autoritären (SAA), 2. die Verkrachte-Existenz-Autoritären (VEA) und 3. die Desillusionierte-Revolutionäre-Autoritären (DRA). Hinzu kommen die Kameradenkinder (KK).

Der Verkrachte-Existenz-Autoritäre, also ein Sozialabsteiger-Autoritärer, ist in der extremen Rechten sehr häufig. Er hat überwiegend einen kleinbürgerlichen und oft provinziellen Hintergrund. Kennzeichnend ist eine ausgeprägte autoritäre Wendung, die im Kontext mit einer tiefen berufsbiographischen Krise – etwa: Studienabbruch, verpatzte Prüfungen, Jobverlust – oder einer persönlich-familiären Krise steht. Oft nimmt sie die Gestalt einer plötzlichen Unterwerfung unter ein neues Glaubenssystem an. Das kann religiös sein: die Konvertierung zu einem streng fundamentalistisch ausgelegten Christentum, Judentum, Islam, Hinduismus usw. Es ist aber auch als weltlicher Verschwörungsglaube mit religiösem Wesen denkbar.

Diese Studie wurde um 2011 abgebrochen. Anzunehmen ist aber, dass eine systematische Fortführung es zulassen würde, auch die neuesten rechtsautoritären Führer zu typisieren – und zwar nicht nur in den USA, sondern im »Westen« insgesamt. Denn die Typen sind nicht neu.

Trommler seiner Zeit

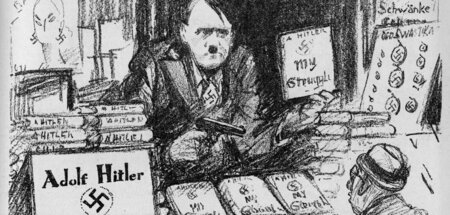

Dies kann am Beispiel der wohl berüchtigtsten Autobiographie eines rechtsautoritären Anführers aufgezeigt werden: »Mein Kampf« von Adolf Hitler. Dieses in der Festungshaft 1923/24 verfasste Werk müsste schulische Pflichtlektüre sein: weil die Taten nach den Worten bekannt sind. Weil es die Banalität des Bösen unterstreicht, denn Hitler war – in einem Bild von Theodor W. Adorno – nur der Trommler seiner Zeit, einer von Zehntausenden. Und weil es, bei allen Unterschieden, die Parallelen zur Demagogie der extremen Rechten heute aufzeigt.

Typologisch ist Hitler ein VEA. 1889 wird er in Braunau am Inn geboren. Sein autoritärer Vater, ein sozialaufgestiegener Staatsbeamter in Österreich-Ungarn, ein »durch Not und Harm schon in halber Kindheit ›alt‹ Gewordener«, ist für ihn die Negativfolie. Hitler soll selber Beamter werden. Er habe aber eine »tiefinnerliche Abneigung« gegen diesen Beruf verspürt.

Der heranwachsende Hitler ist Romantiker. Er will Sinnlichkeit, Gefühl, Rausch, »höhere Begeisterung«. Er lässt sich gerne durch die »blendende Beredsamkeit« eines Lehrers »nicht nur fesseln, sondern wahrhaft mitreißen«, ist »oft zu heller Glut begeistert, mitunter sogar zu Tränen gerührt«. Als er zum ersten Mal Richard Wagners emotionale Überwältigungsopern hört, ist er »mit einem Schlage (…) gefesselt«. Die Suche nach echtem Leben, Exzess, Grenzerfahrung ist nicht untypisch. In diesem Sinne sucht der junge Hitler den höheren Sinn, das Große, Gewaltige. Er berauscht sich an den »äußerst glanzvollen kirchlichen Festen«, will Abt werden. In ihm mischen sich die Lust an der Unterwerfung unter Schicksal, Vorsehung, höhere Mächte, das Spenglersche »amor fati«, mit der Zelebrierung von Handlungsautonomie, freiem Willen, Tatmenschentum.

Die Schwärmerei ist Hitlers Element. Allein die Objekte, an die sie sich heftet, wechseln: Auf den katholischen Glauben folgt das Soldatische und dann die Kunst. »Eines Tages war mir klar, dass ich Maler werden würde, Kunstmaler.« Der Vater ahnt Schlimmes: Der Junge rennt in sein Unglück! Es kommt zum Konflikt. Hitler verweigert seine Schulleistungen, wird »innerlich gleichgültig«, was die Ängste des autoritären Vaters wohl nur verstärkt: eine Spirale aus Druck, Rebellion durch Verweigerung, mehr Druck und Vorwürfen. Erst der frühe Tod des Vaters löst den Konflikt auf.

Das Heldenhafte aus antiken und mittelalterlichen Sagen übersetzt sich bei Hitler ins neuzeitliche Kriegerische. Die »Volksausgabe des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71« wird zu seiner »Lieblingslektüre«, der »Heldenkampf (…) zum größten inneren Erlebnis«. »Von nun an schwärmte ich mehr und mehr für alles, was irgendwie mit Krieg oder doch mit Soldatentum zusammenhing.«

Die jugendliche Sehnsucht nach rauschhafter Ichauflösung und nach Identifikation mit Höherem verbinden und heften sich nun an die Nation. Hitler ist stolz, Deutscher zu sein. Leider taugt das von Preußen aus Deutschland herausgedrängte Österreich nicht zum Großmäuligen. Hitler träumt von Groß- und Größerdeutschland. Er plädiert für den Anschluss »Deutschösterreichs«. »Das deutsche Volk« besitze »solange kein moralisches Recht zu kolonialpolitischer Tätigkeit, solange es nicht einmal seine eigenen Söhne in einem gemeinsamen Staat zu fassen vermag.« Hitler ist letztlich gläubig. »Nationales Ehrgefühl«, »unser kleiner nationaler Fanatismus« treten an die Stelle des christlichen Glaubens.

In diese Zeit fällt ein Trauma. Hitler ist 13, da stirbt der Vater. Er glaubt, endlich Kunstmaler werden zu können. Doch zwei Jahre später stirbt auch die Mutter. Der Vollwaise steht am Abgrund. Dem Leiden begegnet er offenbar mit Härte gegen sich selbst. Zum »unerschütterlichen Willen im Herzen« zwingen ihn die Verhältnisse. Trauer hieße kapitulieren. Ein Hang zum Größenwahn mag ihm Antrieb sein. Hitler schätzt noch realistisch ein, dass ihm für die Bauschule das Wissen aus der Schulzeit fehle, weshalb er, auch als »bester Zeichner meiner Klasse«, sich dort nicht bewerben kann. Zugleich wird er später noch »fest überzeugt« sein, sich »als Baumeister mir dereinst einen Namen zu machen«. Jetzt aber bewirbt er sich an der Kunstakademie, »überzeugt, die Prüfung spielend leicht bestehen zu können«. Die Ablehnung stößt ihn in den Abgrund.

Brüchige Verhärtung

Hitler sieht sich als »verkanntes Genie«. Voll verwaist, beruflich gescheitert und darauf angewiesen, jeden Job anzunehmen, kommt er in Wien an. Dort sieht er die Erfolgreichen, zu denen er sich qua Begabung zählt, den Luxus ausleben, den er sich nicht leisten kann. Der Beamtensohn aus der Provinz, der sich für Höheres bestimmt sah, ist in die unqualifizierte, austauschbare Arbeiterklasse der anonymen Großstadt abgesunken. »Dass es da irgendeine Arbeit immer gibt, lernte ich bald kennen, allein ebenso schnell auch, wie leicht sie wieder zu verlieren ist.« Entfremdung und mangelnde Handlungsfähigkeit münden in Depression. Wien sei für ihn »leider nur die lebendige Erinnerung an die traurigste Zeit meines Lebens«. »Fünf Jahre Elend und Jammer (…). Fünf Jahre, in denen ich erst als Hilfsarbeiter, dann als kleiner Maler mir mein Brot verdienen musste; mein wahrhaft kärglich Brot, das doch nie langte, um auch nur den gewöhnlichen Hunger zu stillen.«

Hitler steht vor der Wahl: auf- und das Leben hingeben oder unnachlässig Härte gegen sich selbst zeigen, funktionieren. Er schreibt: »Widerstände sind nicht da, dass man vor ihnen kapituliert, sondern dass man sie bricht.« Doch zusammenreißen, sich durchbeißen bleibt nie folgenlos. Der verhinderte Künstler verhärtet emotional. Starkes Konkurrenzverhalten, ausgefahrene Ellenbogen gegenüber der Umwelt führen oft zur (Selbst-)Isolierung, zu Mangel an Solidarität und zu sozialdarwinistischen Überzeugungen. Zugleich führt Verhärtung zur Em-pathielosigkeit: Warum sollten es andere besser haben? Björn Höcke etwa begründet sein Ressentiment gegen syrische Flüchtlinge mit dem Leid seiner ostpreußischen Großeltern: Ihnen half schließlich auch niemand, als sie 1945 flohen. Aus der Härte gegen sich folgt Härte gegen andere, ganz nach dem Motto: Wenn ich das geschafft habe, kann und muss es jeder schaffen.

Hitler idealisiert Härte, ja sexualisiert sie geradezu: »Was damals mir als Härte des Schicksals erschien, preise ich heute als Weisheit der Vorsehung. Indem mich die Göttin der Not in ihre Arme nahm und mich oft zu zerbrechen drohte, wuchs der Wille zum Widerstand, und endlich blieb der Wille Sieger. Das danke ich der damaligen Zeit, dass ich hart geworden bin und hart sein kann.«

Im Prozess, der »das Muttersöhnchen aus den weichen Daunen« und aus der »Hohlheit des gemächlichen Lebens« zieht, wird Hitler zu Hitler. In der aufgezwungenen »Welt des Elends und der Armut« habe er »zwei Gefahren« erkannt, »die ich beide vordem kaum dem Namen nach kannte, auf keinen Fall aber in ihrer entsetzlichen Bedeutung für die Existenz des deutschen Volkes begriff: Marxismus und Judentum«. Wie in aller Welt kommt Hitler aus dieser Erfahrung zum Antimarxismus? Und woher kommt plötzlich der Antisemitismus?

Das Ganze ist noch rätselhafter. Bemerkenswert ist: Hitlers Verhärtung ist brüchig. Anders als das Gros der heutigen marktradikalen Rechtsautoritären – von Thilo Sarrazin bis Alice Weidel – drückt er nicht ausschließlich die intuitiven Vorurteile seiner kleinbürgerlichen Herkunftsklasse und ihre Verachtung der unteren Klassen aus. Streckenweise entsteht bei der Lektüre der Eindruck, dass an Hitler ein Sozialpädagoge verlorengegangen ist. In einem anderen Leben wäre er, der verhinderte Maler, vielleicht Psychotherapeut geworden!

Instrumentelle Empathie

Hitler entfaltet Kapitalismuskritik. Mitunter klingt er wie ein heutiger Autor autofiktionaler Literatur mit proletarischer Herkunft oder ein Verfechter von Arbeiterquoten für eine Klassenpolitik, die an die Stelle von Stellvertreterpolitik und Viktimisierungsdiskurs Selbstorganisation und Selbstermächtigung setzt: »Dieses ›Studieren‹« der Arbeiterfrage, schreibt er, könne »nicht von oben herunter geschehen. Wer nicht selber in den Klammern dieser würgenden Natter sich befindet, lernt ihre Giftzähne niemals kennen.« Sonst kämen nur »oberflächliches Geschwätz oder verlogene Sentimentalität« heraus.

Wendet Hitler sich dann gegen die Haltung von liberalen Sozialreformern, die für ihre Almosen Dankbarkeit vom Volk erwarten, klingt der verbrecherischste Politiker der Geschichte plötzlich wie der sozialdemokratische Gewerkschafter, der für Interessenvertretung eintritt statt Fürsorgepolitik: »Dass eine soziale Tätigkeit (…) auf Dank überhaupt keinen Anspruch erheben darf, da sie ja nicht Gnaden verteilen, sondern Rechte herstellen soll, leuchtet einer solchen Art von Köpfen nur ungern ein.«

Die Klassen beobachtet Hitler mit verstörender Sensibilität. So schimmert die Einsicht durch, dass auf den sozialen Aufstieg oft Unerbittlichkeit und Treten nach unten folgen. Sogar gegenüber »leistungslosem Gesindel«, das nicht den Ansprüchen der bürgerlichen Leistungsideologie genügt, ist er plötzlich einfühlsam. Heutige Rechtsextreme ermorden Obdachlose; Hitler fühlt mit ihnen. Während heutige Rechtsextreme auf unbürgerliches, »liederliches« Verhalten mit einer Denunziation der »Kultur der Armut« oder den »Folgen von 68« reagieren und damit sozialpolitische Forderungen abbügeln, klingt Hitler stellenweise wie ein historischer Strukturalist, der den materiellen Verhältnissen die Schuld an der Verrohung gibt. Hitler deutet auch an, dass eine Nulltoleranzpolitik gegenüber Kleinkriminalität Schwerverbrecher schafft. So beschreibt er, wie das verrohende Elend einer Arbeiterfamilie am Ende zum Konflikt mit dem Gesetz führt: »Aus irgendeinem besonderen Anlass« wird der 15jährige »verurteilt und in ein Jugendlichengefängnis verbracht. Dort erhält er den letzten Schliff.«

Wie passt das zusammen: Der Faschismus verschleppte und meuchelte »Arbeitsscheue« in KZ, zwangssterilisierte und ermordete »Schwachsinnige«, folterte und tötete Arbeiter, die für ihre Interessen einstanden – und der »GröFaZ«, der »Größte Führer aller Zeiten«, sah noch 1925 im letzten Clochard ein Systemopfer?

Interessant ist, wie Hitler fortfährt: »Die liebe bürgerliche Mitwelt aber ist ganz erstaunt über die mangelnde ›nationale Begeisterung‹ dieses jungen ›Staatsbürgers‹.« Hier deutet sich die autoritäre, instrumentelle Logik von Hitlers »Empathie« an: Er will ein Volk nationalistischer Eiferer, denn sie braucht es für das kolonialimperialistische Immergrößerdeutschland. Und er weiß: Der Arbeiter, erst recht der Obdachlose, kennt kein Vaterland. Von diesem Standpunkt aus gelangt er zum Faschismus als »Form bürgerlicher Herrschaft«. Schlussendlich wehrt er sich doch gegen »jämmerliche Sentimentalität« und spricht von einem »doppelten Weg (…): tiefstes soziales Verantwortungsgefühl zur Herstellung besserer Grundlagen unserer Entwicklung, gepaart mit brutaler Entschlossenheit in der Niederbrechung unverbesserlicher Auswüchslinge«.

Das ist wieder »Rumhitlern«, wie wir es kennen. Auch in Sachen Kriminalität findet der »GröFaZ« zum Polizeiknüppel zurück: Die »Unsicherheit des Urteils über die inneren Beweggründe oder Ursachen« eines »staatsfeindlichen Verbrechertums« lähme »jeden ernsten und festen Entschluss (…). Erst wenn einmal eine Zeit nicht mehr von den Schatten des eigenen Schuldbewusstseins umgeistert ist, erhält sie mit der inneren Ruhe auch die äußere Kraft, brutal und rücksichtslos die wilden Schösslinge herauszuschneiden, das Unkraut auszujäten.«

Dabei ist für Hitler, wie gesagt, die »Lösung« der sozialen Frage die notwendige Bedingung für Nationalstolz, der ihm als eine Form einer höheren Kulturstufe erscheint. Auch die Arbeiterbewegung studiert er bloß, um sie zu vernichten: »Wer weiß, wann ich mich in die Lehren und das Wesen des Marxismus einmal vertieft hätte, wenn mich nicht die damalige Zeit förmlich mit dem Kopfe auf dieses Problem gestoßen hätte.«

Wir erinnern uns: Hitler ist eine verkrachte Existenz. Er sieht das kaiserliche Wien und seine Schönheit, ist »befangen von der Fülle der Eindrücke auf architektonischem Gebiet«. Eigentlich ist es doch ihm beschieden, diese Bauwerke zu konzipieren, statt dessen macht er die Drecksarbeit am unteren Ende der Hackordnung. Er fühlt sich »niedergedrückt von der Schwere des eigenen Loses«, wird depressiv und sieht sich als verkanntes Genie. Das ist der Herd, auf dem Ressentiments gekocht werden. So ist die populistische extreme Rechte die Bewegung »blockierter Eliten« (Franz Walter), bürgerlich durch und durch.

Kulturschock in der Stadt

Der Sozialabsteiger Hitler, der doch den Sozialaufstieg beansprucht, fühlt sich seiner Umwelt aus Hilfsarbeitern überlegen. Die merken das natürlich. Hitler wird und macht sich selbst zum Außenseiter. Er lebt als Solitär. Er sitzt abseits seiner – sozialistisch politisierenden – Kollegen auf dem Bau und trinkt »meine Flasche Milch und aß mein Stück Brot«. Er sagt über sich: »Ich glaube, meine Umgebung von damals hielt mich wohl für einen Sonderling.«

Hitler sieht seine Umwelt, von der er ausgeschlossen ist, weil auch er sich ihr verschließt, feindlich. Bühne frei für den »rebel without a cause«! Gerade weil er das Leben durch die ökonomische Not, die ständige Kontrolle durch Vorarbeiter usw. als permanent fremdbestimmt erlebt, pocht er auf Selbstbestimmung. Die Kollegen fordern Hitler auf, der Gewerkschaft beizutreten: Seine »Kenntnisse« seien »damals noch gleich Null« gewesen. »Da man mir erklärte, dass ich eintreten müsse, lehnte ich ab. Ich begründete dies damit, dass ich die Sache nicht verstünde, mich aber überhaupt zu nichts zwingen lasse.« Es ist »libertärer Autoritarismus« (Oliver Nachtwey/Carolin Amlinger): Ich lasse mir von niemandem vorschreiben, was ich zu tun habe.

Die Land-Stadt-Migration ist für Hitler zusätzlich bedrückend. Die Hauptstadt ist für den Braunen aus Braunau ein Kulturschock. Die »junge Generation« lehnt er ab, spricht voller Verachtung von der »Dekadenz der Großstadtbohème«. Er begründet das später damit, dass hier »die gemeinen Niederträchtigkeiten des Lebens Herr« geworden seien über »das vorhandene kerngesunde Blut«. Die moderne Kultur ekelt ihn an. Während um ihn herum das Leben pulsiert und sich junge Menschen – der ländlichen Dauerkontrolle durch Papa, Priester und Junker entronnen – ins Vergnügen stürzen, blickt Hitler wohl mit einer Mischung aus neidvoller Sehnsucht und hasserfüllter Verachtung auf die Welt, die er durchs geschlossene Fenster betrachtet. Falls er homosexuell ist, so versagt er es sich, den kriminalisierten Neigungen nachzugehen. Beobachtet er das unternehmungslustige Volk und den Luxus der Reichen, des Wiener Hofstaats und der »Presse«, die ihn »umbuhlte«, so sinnt er auf Rache.

Im Grunde erlebt Hitler die Großstadt kaum anders als Sayyid Qutb, der Vordenker des islamistischen Fundamentalismus, der als junger Student aus Ägypten in die USA der sich anbahnenden Kulturrevolution kommt und hier keinen Platz findet, und nicht anders als R. J. Rushdoony, der Vordenker des christlichen Fundamentalismus, der sich ebenfalls angewidert von der modernen Kultur der neuen Heimat USA abwendet, in die seine armenischen Eltern eingewandert waren. Weil auch ihn die Anpassungsleistung überfordert, widmet er sein Leben der kulturellen Konterrevolution.

Hier zeigt sich die Nähe zwischen Faschismus und religiösem Fundamentalismus als zwei Formen des Autoritarismus. Dass der Faschismus heute als ein Kampf dieser Faschismen gegeneinander erscheint, die rechtsautoritäre, rassistische Bewegung der Gegenwart im Bunde mit den zionistischen Rechtsextremen gegen die islamistische Hamas kämpft, erscheint paradox und ist doch bloß der Kampf von feindlichen Brüdern.

Hass auf Marxisten

Narzissmus ist geboren aus Minderwertigkeitsgefühl. Das Individuum, das sich selbst unterlegen fühlt, ungeliebt, wertlos, kompensiert dieses Gefühl, indem es sich der Umwelt intellektuell, kulturell, vor allem moralisch überlegen fühlt. Die Ideologie vom verkannten Genie und von Fremdschuldigen – Marxisten, Juden oder heute den »Woken« – entlastet die Seele vom Schmerz, nicht oben zu stehen, wo man sich eigentlich sieht. Dieses Motiv, diese narzisstische Kränkung, findet sich in unzähligen Autobiographien des VEA-Typus in der Gegenwart genauso wie in »Mein Kampf«.

Die leidende Seele der verkrachten Existenz findet ihr Heil in der abstrakten Großgruppe, die ihr Stärke verleiht. »In stolzer Bewunderung« vergleicht Hitler »den Aufstieg des Reiches mit dem Dahinsiechen des österreichischen Staates« und sieht im »Deutschen Kaiser (…) den Schöpfer einer deutschen Flotte« zur militärischen Herausforderung des britischen Empire.

Der unbändige Hass auf die Marxisten ist nötig, weil sie Hitlers »safe space«, den kollektiven Narzissmus des Nationalistischen, beschädigen. An der (Vorkriegs-)Sozialdemokratie stört Hitler vor allem der Internationalismus: »So war mir im Alter von siebzehn Jahren das Wort ›Marxismus‹ noch wenig bekannt, während mir ›Sozialdemokratie‹ und Sozialismus als identische Begriffe erschienen.« Die Arbeitskollegen stören seinen Chauvinismus empfindlich: »Man lehnte da alles ab: die Nation, als eine Erfindung der ›kapitalistischen‹ – wie oft musste ich nur allein dieses Wort hören! – Klassen; das Vaterland, als Instrument der Bourgeoisie zur Ausbeutung der Arbeiterschaft; die Autorität des Gesetzes als Mittel zur Unterdrückung des Proletariats; die Schule als Institut zur Züchtung des Sklavenmaterials, auch der Sklavenhalter; die Religion, als Mittel der Verblödung des zur Ausbeutung bestimmten Volkes; die Moral, als Zeichen dummer Schafsgeduld usw.«

Die Ablehnung des chauvinistischen Größenwahns durch die marxistischen Arbeiter auf der Baustelle und das Gefühl der intellektuellen Unterlegenheit ihnen gegenüber führen bei Hitler zu ersten autoritären Repressions-, ja weitreichenden Vernichtungsphantasien: »Damals rang ich in meinem Innern: Sind dies noch Menschen, wert, einem großen Volke anzugehören? Eine qualvolle Frage, denn wird sie mit Ja beantwortet, so ist der Kampf um ein Volkstum wirklich nicht mehr der Mühen und Opfer wert (…). Mit unruhiger Beklommenheit sah ich in solchen Tagen des Grübelns und Hineinbohrens die Masse der nicht mehr zu ihrem Volke zu Rechnenden anschwellen zu einem bedrohlichen Heere.«

Von Hitler zu Höcke

Hitler bereitet gedanklich schon die Zwangsausbürgerung von Kommunisten, Sozialdemokraten und anderen Internationalisten und ihre systematische Ermordung vor. Das konnte man damals schon lesen, so wie heute bei Björn Höcke. Mit Trump und der AfD träumt dieser von der »Großen Remigration«. Darunter versteht er die »Rückeroberung« des Landes von »fremden Völkerschaften«, die mit »wohltemperierter Grausamkeit« durchgeführt werden und auch zu einem »Aderlass« unter denjenigen Deutschen führen soll, die »zu schwach oder nicht willens sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen«. In diesem Prozess werde Deutschland – so seine Prognose – »Volksteile« im Umfang von 20 bis 30 Prozent verlieren.

Aber zurück zu Hitler: Er ist vom Hass auf seine verdorbenen Mitmenschen getrieben, aber er rettet sich in die abstrakte Liebe zu seinem Volk. Und er findet einen Grund dafür: eine gigantische Verschwörung von Marxisten und Juden, die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung. Dazu kommt die jüdisch-liberale Lügenpresse: Denn ihre »süßlichen Lobeshymnen auf die ›große Kulturnation‹« Frankreich sind ebenfalls Störfeuer für Hitlers Chauvinismus: »Man musste sich geradezu schämen, Deutscher zu sein.«

Die Verschwörungstheorie erlaubt nun die Quadratur des Kreises: »Je mehr ich vor allem die Methoden des körperlichen Terrors kennenlernte, um so größer wurde meine Abbitte den Hunderttausenden gegenüber, die ihm erlagen. Das danke ich am inständigsten meiner damaligen Lebenszeit, dass sie allein mir mein Volk wiedergegeben hat, dass ich die Opfer unterscheiden lernte von den Verführern.«

Marxismus und Juden erklärt Hitler zu Todfeinden: Er sieht »eine unter der Larve sozialer Tugend und Nächstenliebe wandelnde Pestilenz, von der möglichst die Menschheit schnell die Erde befreien möge, da sonst gar leicht die Erde von der Menschheit frei werden könnte«. Hitler fühlt sich den Kollegen gegenüber indes noch intellektuell unterlegen. Er sieht sich zur »argumentativen Selbstverteidigung« gezwungen. Seine Lektüren dienen diesem Zweck. Sein Wissensdurst entsteht aus Hass, »Ekel« und »Halsstarrigkeit«. »Ich begann Stellung zu nehmen, begann zu widersprechen. Da musste ich allerdings erkennen, dass dies (…) aussichtslos war, solange ich nicht wenigstens bestimmte Kenntnisse (…) besaß.«

Die politische Verfolgung der erklärten Feinde ist vorhersehbar, die Barbarei auch. Die Entmenschlichung spricht Bände: Von den »Ratten der politischen Vergiftung unseres Volkes« durch die liberalen Lehrer ist die Rede, von der sozialdemokratischen »Vergiftungsarbeit«. Die Arbeiterbewegung erscheint ihm als »wilder Köter« und »Todfeind unseres Volkstums«. Das Bürgertum und die liberale Demokratie erscheinen Hitler als zu schwächlich im Kampf gegen diesen Feind. Bei Höcke ist das nicht anders, wenn er vom »letzten Degenerationsstadium« spricht.

Für Hitler ist gegen die Feinde jedweder Terror Notwehr. Der Sieg der Arbeiterbewegung sei unvermeidlich, »wenn eben nicht auch die Gegenseite lernt, gegen Giftgas mit Giftgas zu kämpfen«. Die Arbeiterversammlungen und -kundgebungen erscheinen ihm als »Terror«, der »immer von Erfolg begleitet sein« werde, »solange ihm nicht ein gleich großer Terror entgegentritt«. Den »schwächlichen Naturen« müsse »gesagt werden, dass es sich hierbei um Sein oder Nichtsein handelt«, um Vernichtung. Kaum anders formuliert es Höcke: Der »Verwesung nahes Leben« könne eben »nur durch das gewaltsamste Verfahren reorganisiert werden«. Wenn einmal »die Wendezeit gekommen« sei, »dann machen wir Deutschen keine halben Sachen«.

Ingar Solty schrieb an dieser Stelle zuletzt am 5. Juli 2025 über den vor 500 Jahren aufgelösten Deutschordensstaat und den Völkermord an den Pruzzen: »Kainsmal der Eroberer«

75 für 75

Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

Manfred Siebinger/IMAGO16.08.2024

Manfred Siebinger/IMAGO16.08.2024»Der Krieg hätte 2022 beendet werden können«

imago images/Rudolf Gigler13.02.2024

imago images/Rudolf Gigler13.02.2024Parteitag der Arbeit

Martin Juen/IMAGO/SEPA.Media01.11.2023

Martin Juen/IMAGO/SEPA.Media01.11.2023Sozialdemokratische Schikanen