Im Kampf gegen Asien

Von Kai Köhler

Am 14. Juni 2025 veranstaltete die Marx-Engels-Stiftung in Stuttgart die Tagung »Kunst gegen den Krieg: Thema Stalingrad«. Der folgende Artikel hat den dort von Kai Köhler gehaltenen Vortrag über Theodor Plieviers Roman »Stalingrad« zur Grundlage. (jW)

Theodor Plieviers Roman »Stalingrad« hat unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs die Wahrnehmung dieser Schlacht und überhaupt der Kämpfe gegen die Sowjetunion entscheidend geprägt. Im ersten Teil dieses Beitrags ging es um die Inhaltsebene des Romans – welcher Ausschnitt des Schlachtgeschehens erzählt wird, welche Perspektive vorherrscht (die deutsche) und wie Plievier die Schuldfrage beantwortet. Hier zeigte sich ein Problem. Plievier liefert eine Analyse des deutschen Faschismus und seines Zerfalls angesichts der Niederlage; zugleich ist sein Roman bündnispolitisches Angebot an die überlebenden Deutschen 1945, auch an die schuldig gewordenen, beim notwendigen Aufbau einer nachfaschistischen Gesellschaft mitzumachen. Beides geht nicht bruchlos zusammen. Und, wie sich zeigen wird: Die späteren Kriegsromane Plieviers kennzeichnet eine Wendung zum Reaktionären. So fragt sich, ob das auf die Lektüre von »Stalingrad« zurückwirkt.

Matrose und Anarchist

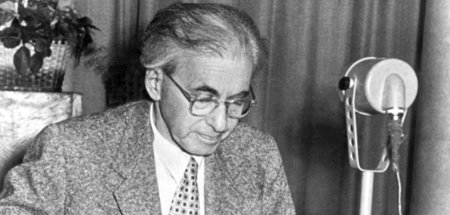

Wer war Theodor Plievier, welche Erfahrungen haben ihn geprägt? Er wurde 1892 in eine Berliner Handwerkerfamilie geboren. Nach dem Volksschulbesuch brach er 16jährig eine Lehre ab, wanderte durch Mitteleuropa und heuerte 1910 als Matrose an. In Südamerika verdingte er sich als Arbeiter in einer Salpetermine, Viehtreiber und Goldsucher. Zu seinem Unglück war er 1914 in Deutschland zurück und wurde zur Kriegsmarine eingezogen. Während des Ersten Weltkriegs war er Matrose auf dem Hilfskreuzer »Wolf«, der eine ausgedehnte Kaperfahrt unternahm, die bis nach Neuseeland führte. Nach der Rückkehr 1918 beteiligte sich Plievier am Matrosenaufstand in Wilhelmshaven, der die Novemberrevolution unmittelbar vorbereitete. Dort wirkte er auch an der Zeitschrift Republik mit, jedenfalls bis die Mehrheits-SPD die Kontrolle über die Redaktion gewann und die linken Redakteure wegdrängte.

Bereits Ende November 1918 zog sich Plievier aus der Tagespolitik zurück und gründete mit einem Kameraden bei Stuttgart den »Uracher Matrosenkreis«. Bereits im Frühsommer 1919 kam es zum Bruch, als Plievier seine Broschüre »Anarchie« herausgab. Die Kommune in Bad Urach näherte sich, nach lebensreformatorischen Anfängen, immer mehr der KPD an. Der Schriftsteller Johannes R. Becher, der später ein wichtiger Freund Plieviers wurde, war dort in den 1920er Jahren regelmäßig zu Gast. Plievier dagegen propagierte in »Anarchie«, der Bolschewismus sei die »letzte Konsequenz des materialistischen Zeitalters«, das es zu überwinden gelte. Gegen die »Farblosigkeit des Kommunismus« propagierte der Anarchist Plievier die »leuchtende Klarheit des Einzelmenschentums«.

Zurück in Berlin unterstützte er die anarchosyndikalistische Freie Arbeiter-Union Deutschland. Als Schriftsteller bekannt wurde er erst Jahre später mit zwei Romanen, die seine Erlebnisse der Kriegs- und der unmittelbaren Nachkriegszeit zur Grundlage haben. In »Des Kaisers Kulis« von 1930 geht es um Missstände in der Kriegsmarine, in »Der Kaiser ging, die Generäle blieben« von 1932 darum, wie die Novemberrevolution abgewürgt wurde.

In der politischen Konstellation nach 1930 war der Romanautor Plievier bei den Rechten natürlich verhasst. 1933 musste er ins Exil fliehen. Die KPD betrachtete ihn, bei allen ideologischen Differenzen, grundsätzlich als Bündnispartner, und so mündete die Einladung zum 1. Allunionskongress der Sowjetschriftsteller 1934 in einen Daueraufenthalt in der UdSSR. Ab Mai 1942 bestand Plieviers Arbeit darin, erbeutete Briefe von Wehrmachtsangehörigen auszuwerten, um die auf deutsche Soldaten gerichtete Propaganda zu verbessern. Im März 1943 kehrte er aus der Evakuierung nach Moskau zurück, mit dem Plan, einen Stalingrad-Roman zu schreiben. Die kommunistischen Politiker Walter Ulbricht und Wilhelm Pieck waren skeptisch, einem Nichtparteimitglied diese Aufgabe zu überlassen. Johannes R. Becher, seit gemeinsamen expressionistischen Zeiten Plievier verbunden, setzte indessen durch, dass der Autor für die Arbeit am Roman von anderen Arbeiten freigestellt wurde und auch Gefangene im Lager Ljunowo interviewen konnte. Plievier verfügte also über reiches Quellenmaterial zum Bewusstseinsstand der deutschen Soldaten.

Ein Erfolgsbuch …

Dem Roman wurde noch während seiner Entstehung außerordentlich große Bedeutung beigemessen. Darauf weist bereits der Erstdruck in der Moskauer Exilzeitschrift Internationale Literatur hin, der zwischen November 1943 und September 1944 erschien. Als der Abdruck begann, war Plievier mit seiner Arbeit am Roman noch lange nicht fertig. Dies zeigt an, für wie wertvoll die Herausgeber »Stalingrad« hielten, wohl eher politisch als ästhetisch. Unmittelbar nach Kriegsende wurde das Werk in der sowjetisch besetzten Zone als Wandzeitung plakatiert. Noch 1945 erschien dann, mit einem etwas überarbeiteten Text, eine Ausgabe im neugegründeten Aufbau-Verlag, die mit etwa 500.000 Exemplaren am weitesten verbreitet wurde.

Das Leserinteresse verweist auf ein Informationsbedürfnis. Wie war es wirklich im Krieg? mögen sich die Zeitgenossen gefragt haben, die der Nazipropaganda nicht mehr trauten und denen die allmählich aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrenden ehemaligen Wehrmachtssoldaten traumatisierende Einzelheiten nicht verrieten. Und, genauer: Wie war die zweite Phase der Schlacht um Stalingrad? Hier waren Goebbels’ »Wochenschauen« ungenau geblieben, und abgesehen von wenigen ausgeflogenen Verwundeten waren Zeitzeugen nicht verfügbar. So war es kein Wunder, dass manche Rezensenten die literarischen Mängel von Plieviers Roman durchaus wahrnahmen, doch für nebensächlich erklärten, da im Zentrum die Übermittlung von Tatsachen stehe.

Aufbau druckte Nachauflagen bis 1948, eine Neuausgabe erschien erst wieder 1984. 1947 nämlich war Plievier in die US-amerikanische Besatzungszone nach München gewechselt. »Stalingrad« erschien im Westen 1947 als Rororo-Ausgabe mit 100.000 Exemplaren. Anders als bei späteren Taschenbüchern war die Bezeichnung »Rowohlts Rotations-Romane« noch durchaus wörtlich zu nehmen: Der Text erschien im Zeitungsformat. Eine Buchausgabe folgte dann im damals angesehenen Verlag Kurt Desch.

Es ist schwer zu entscheiden, weshalb Plievier in den Westen übersiedelte. Sicher spielten ideologische Motive eine Rolle. Doch hatte er nach seiner Rückkehr nach Deutschland 1945 immerhin zwei Jahre gewartet, bis er sich zu diesem Schritt entschloss. Sicherlich hatte es ihn enttäuscht, dass er 1945 lediglich Kulturbund-Leiter in der thüringischen Provinz wurde. Enttäuschte Karrierehoffnungen dürften eine Rolle gespielt haben. Jedenfalls reagierte er nicht, als ihm Johannes R. Becher über Bekannte aus der Zeit von Bad Urach den Hinweis zukommen ließ, er könne ohne Probleme in die sowjetische Zone zurückkehren. Vielmehr hielt er 1948 in der Frankfurter Paulskirche eine Rede mit dem Titel »Über die Freiheit«. »Stalingrad«, hieß es nun, habe er »nicht in russischem Auftrag« geschrieben, sondern »als deutscher Schriftsteller, als deutsche Angelegenheit und als Ausdruck deutschen Schicksals«. Mit dieser Haltung ergänzte Plievier 1952 beziehungsweise 1954 »Stalingrad« durch die Romane »Moskau« und »Berlin« zu einer Trilogie.

… und seine Nachfolger

Die beiden späteren Romane sind örtlich und zeitlich weniger konzentriert als »Stalingrad«. »Moskau« endet zwar mit dem sowjetischen Abwehrerfolg im Spätherbst und Frühwinter 1941 vor der Hauptstadt, setzt aber bereits mit dem deutschen Überfall im Juni ein. Hier nun wird die sowjetische Seite ausführlich geschildert, wobei die Rede meist von Russen ist. Es entsteht aber ein Zerrbild. Plievier lässt zwar mehrere anständige, mutige und kompetente russische Offiziere auftreten. Leider werden sie im Verlauf der Handlung sämtlich als angebliche Verräter von den eigenen Leuten ermordet. Die paar ehrlich überzeugten Kommunisten, die Plievier aufbietet, erkennen ihren Irrtum. Unwidersprochen bleibt nur ein alter russischer Bauer, der behauptet, dass unter dem Zaren auf den Dörfern alle satt und glücklich lebten, während die Bolschewisten den Hunger eingeführt hätten, um das Volk zu knechten.

Gegenüber der kommunistischen Verderbtheit wirken die Verhältnisse in der Wehrmacht geradezu gemäßigt. Plievier phantasiert Schlägereien und Schießereien zwischen Militär und SS herbei, um für die erste Kriegsphase den Mythos von der sauberen Wehrmacht zu stützen. Nach dem Scheitern der Offensive sei es allerdings zu Massenentlassungen von Offizieren gekommen, und das habe alles verändert: »Das war der Aderlass an der höchsten militärischen Führung Deutschlands und mehr – es bedeutete die Ersetzung des selbständigen Denkens durch die Schablone und in der Konsequenz die Austrocknung des organisatorischen und moralischen Vermögens des deutschen Volkes; und noch mehr – es bedeutete die Austrocknung einer bedeutenden Kraftquelle in der traditionellen Mitte des Kontinents, bedeutete den Einzug der Steppe in Europa.«

Bemerkenswert ist, dass der ehemalige Anarchist nun das moralische Vermögen des deutschen Volkes in den Offizieren der Wehrmacht verkörpert sieht. Im letzten Roman seiner Trilogie, »Berlin«, gibt es eine weitere Verschärfung. Hier heißt es gleich auf der zweiten Seite: »An der Oder stand Marschall Schukow mit Russen, Sibiriern, Kosaken, weiter im Süden an der Neiße Konjew mit Panzern, mit Reitern, mit Usbeken, Turkmenen, mit dem Aufmarsch Asiens, der zu jeder Stunde zu einer alles zermalmenden Lawine werden konnte.« Einige Kapitel später ist die Rede vom deutschen Soldaten, der »der einzige Wall gegen den Osten« gewesen sei. Verdorben worden sei der Gedanke von den Nazis – in dieser Passage konkret: von Goebbels –, die den deutschen Soldaten falsche, expansionistische Ziele untergeschoben hätten, statt den »Sinn des Krieges (…) in der Bewahrung abendländischer Werte« zu suchen.

Nun also gilt nicht mehr der Krieg gegen die Sowjetunion als Verbrechen, sondern nur seine Zielbestimmung durch die Nazis. Entsprechend wird die Stunde der Einnahme Berlins durch die Rote Armee als »Abkehr vom Abendland« beschrieben. Ein letztes Mal beschwört Plievier dessen Werte. Da ist vom »faustischen Ringen« die Rede, aber auch von sinnlichen Genüssen wie pommerschen Gänsen oder italienischen Fischsuppen, vor allem aber »Qualität und Individualisierung und weltweite Kooperation«. Asien in Berlin hingegen stiehlt, vergewaltigt, foltert und zerstört, wie Plievier mit nie erlahmender Freude am Detail schildert; man fragt sich, wie die Rotarmisten überhaupt noch Zeit fanden, sich mit der Wehrmacht zu befassen.

Hitler und Goebbels sind weiterhin negativ gesehen, aber der Rüstungsminister Albert Speer erscheint als sympathischer Widerständler. Überhaupt sind die Nazis in »Berlin« wesentlich harmloser als die asiatischen Horden. Charakterlose faschistische Propagandisten kommen dagegen, getreu der Totalitarismustheorie, nach 1945 ohnehin bei den neuen Machthabern unter. Plievier schildert die deutschen Kommunisten in der SBZ als Verbrecher. Ihre Strategie kennen wir schon von ihren bolschewistischen Vorbildern: gesellschaftliche Zusammenhänge zu zerstören, um schrankenlose Herrschaft ausüben zu können. Um dies zu zeigen, erweitert Plievier die Handlung über die Schlacht um Berlin hinaus bis zum Aufstand vom 17. Juni 1953. Hier schließlich treffen wir Gnotke wieder. Zeitweise gehirngewaschen und als NKWD-Agent eingesetzt, findet er angesichts demonstrierender Arbeiter auf die Seite der Freiheit zurück. Volkspolizisten bringen ihn um, und andere Demonstranten breiten eine schwarz-rot-goldene Fahne über seine Leiche aus.

Über Vilshofen erfahren wir nur, dass er irgendwo im Gulag verschwunden ist. An seine Stelle tritt als Sympathieträger und Sprachrohr des Autors der Oberst Zecke, ein nichtfaschistischer, nationalkonservativer Offizier. Alles, was Plievier in »Stalingrad« über das Unheil wusste, das gerade die guten Offiziere zu verantworten haben, ist nun aber vergessen. Es zählt allein der abendländische Kampf gegen Asien.

Blut und Sinngebung

Das lässt sich dem ein Jahrzehnt zuvor entstandenen Stalingrad-Roman nicht vorwerfen. Der Weg in die Kriegsgefangenschaft erscheint als Rettung für deutsche Soldaten. Sie werden korrekt behandelt. Wenn dennoch viele von ihnen sterben, so liegt das daran, dass die Kapitulation zu spät kam, viele von Hunger, Verletzungen und Krankheiten geschwächt waren. Zudem hatte die Wehrmacht eine Strategie der verbrannten Erde verfolgt und gab es in der eisigen Steppe weder ausreichend Unterkünfte noch Möglichkeiten zum schnellen Abtransport.

All dies, wie im ersten Teil dieses Artikels erläutert, bildet nur einen Nebenaspekt. Es geht fast ausschließlich darum, wie die deutsche Seite die Schlacht erlebt. Die Informationen, die Plievier in seinen Roman einfügt, sind ebenso wie die Standpunkte, die er seine Figuren referieren lässt, mit der Frage der ästhetischen Gestaltung verbunden. Hier zeigen sich Brüche. Unter ästhetischem Gesichtspunkt ist das nachvollziehbar. Ideologisch hingegen ist gerade das Nichtstimmige interessant. Doch benennen wir zunächst die verschiedenen Ebenen.

Die erste ist die auffälligste, weil sie den weitaus meisten Raum einnimmt. Hier geht es wirklich um Tatsachen. Im Gedächtnis bleiben drastische Schilderungen vom Grauen des Krieges. Gleich in der ersten Passage, die Gnotke und andere Soldaten der Strafeinheit als Leichenbestatter schildert, spart Plievier nicht mit grausigen Details: »16 Kubikmeter erschlagenen Menschenfleisches erwartete die Grube von ihnen, und nicht alle Toten konnten sie im ganzen transportieren, beispielsweise wo der Unterstand des Sturmbataillons sich befunden hatte, waren im Umkreis Teile und rosiges Geschlinge von dem bereiften Buschwerk abzupflücken.« Dramaturgisch gesprochen: Plievier setzt so hoch an, dass er sich nicht mehr steigern kann. Tatsächlich wiederholt er seine Schreckensszenarien mit viel Eifer und geringen Variationen. Wohlwollend interpretiert, zeigt er so die Zermürbung in einer vielwöchigen Schlacht. Das Risiko besteht darin, den Leser abzustumpfen.

Neben den grausigen Naturalismus besonders der zahlreichen Lazarettszenen tritt eine quasireligiöse Sinngebung. Plievier ruft das mittelalterliche Bild vom Totentanz auf, und in der Diskussion mit anderen Generalen ruft Vilshofen aus: »Meine Herren, begreifen Sie … das grüne Flackern des Weltuntergangs und Ostermorgenlicht zugleich am Himmel!«

Kaum überraschend begreifen die Herren nicht. Auch sprengt das Miteinander von expressionistischer Metaphorik und religiöser Erweckung die Figurenperspektive des Panzerkommandeurs Vilshofen. Hier spricht der Autor, der die übersteigerte Sprache seiner literarischen Anfänge in einen völlig neuen Zusammenhang hinüberzuretten versucht. Auch die folgende, längere Passage knüpft an Gestaltungsweisen des 1943 eigentlich bereits überwundenen Expressionismus an. Sie ist ein Ausschnitt aus den Erlebnissen eines Leutnants namens Lawkow in einem überfüllten Lazarett, wo Panik herrscht.

»Da waren Köpfe, waren Arme, waren Beine, da war Rauch, da war die Erwartung der Katastrophe. (…) Es ging nicht weiter, nicht aus eigener Kraft, und nun war auch Lawkow nichts als aufheulende Lunge und rasender Schmerz, und vielleicht war der Kopf unten, waren die Beine oben, und vielleicht warf die Woge ihn bis gegen die Decke und ließ ihn wieder fallen. Eine lange Woge, und sie setzte ihn im Treppenhaus ab. Genau dort wollte er hin und hinunter in den Keller. Aber da wollten alle hin, nicht nur die aus dem Erdgeschoss, auch die aus dem ersten, auch die aus dem zweiten Stockwerk. (…) Doch eine Treppe – Stufen, Geländer, Podeste – war nicht mehr zu sehen. Es war eine wild nach oben gedrehte Girlande, eine jauchzende, singende, brüllende Girlande, gebaut aus Körpern, aus gefesselten Körpern, aus bewegungslosen Körpern. Die Girlande brannte – es war eine baumelnde Himmelsleiter; aus hochgeworfenen Armen, aus Köpfen, aus Haaren fuhr Rauch.«

Die einzelnen Menschen sind hier kaum mehr als solche erkennbar. Sie verlieren ihren Status als Subjekte und werden in Muster eingefügt. All das wird mit einer solchen Fülle an sprachlichen Bildern erzählt, dass die Anschaulichkeit verlorengeht und nur expressionistische Überwältigungsästhetik bleibt. Auffällig ist hier das Motiv der Himmelsleiter, die von den Verwundeten gebildet sein soll. Das Motiv kommt aus der Bibel, Genesis Kapitel 28. Dort wird eine nächtliche Vision Jakobs, der sich auf einer Reise befindet, geschildert. Jakob sieht eine Leiter, die bis in den Himmel reicht, und Engel, die herab- und hinaufklettern. Oben aber steht Gott und verspricht Jakob das Land, auf dem er ruht, und eine reiche und gesegnete Nachkommenschaft.

Wie erklärt man dies in diesem Zusammenhang? Es könnte sich um eine sarkastische Umkehr des Heilsversprechens handeln. Aber oben, bei Vilshofen, hatten wir die Einheit von grün flackerndem Weltuntergang und Ostermorgenlicht, also der kommenden Auferstehung. Plievier zeigt die Schrecken der Schlacht so krass wie möglich und verknüpft das mit einer vagen religiösen Sinngebung. Wer den Bereich der Schrecken durchquert, auf den wartet Läuterung. Das geht gut zusammen mit den individuellen Erweckungsgeschichten von Vilshofen und Gnotke, also des Generals und des Strafsoldaten, dessen gemeinsamer Weg in die Gefangenschaft für eine mögliche deutsche Zukunft stehen soll.

Konsequenzen?

Nun könnte man, nicht ohne Grund, eine große inhaltliche Lücke beklagen. Auf der einen Seite finden sich gute Ansätze zu einer Analyse des faschistischen Imperialismus. Auf der anderen Seite sind die religiösen und moralisierenden Lösungsangebote eher platt. Natürlich lässt sich diese Schwäche politisch durch den Versuch erklären, möglichst viele und auch ehemals mit dem Faschismus sympathisierende Leser mitzunehmen. In diesem Zusammenhang steht auch die Konzentration auf deutsches Leid und überhaupt die Konzeption, das deutsche Volk auf die Opferseite zu verschieben. In »Stalingrad« und sogar noch ansatzweise in »Moskau« steht dem entgegen, dass Plievier deutsche Verbrechen immerhin benennt. In »Berlin« setzt sich dann diese Sicht uneingeschränkt durch.

Die Verbreitung des Stalingrad-Romans unmittelbar nach Kriegsende erweist die Wirksamkeit von Plieviers Konzept. Sicherlich hat die individualisierende Ethik dazu beigetragen: Welcher Leser, vor die Wahl zwischen moralischem Bankrott oder aufrechter Entscheidung gestellt, entschiede sich nicht für letztere. Als Leser natürlich. Plieviers gesellschaftliche Rahmung ist insofern erkenntnisfördernd, als er – gestützt auf reiches Quellenmaterial – eine große Bandbreite möglicher Haltungen angesichts der Katastrophe veranschaulicht.

Doch ergibt vieles Einzelne noch kein Ganzes. Diese Haltungen mit einer literarischen Analyse politischer Zusammenhänge zu verbinden hätte die Erkenntnisse entscheidend vertieft; die weitgehende Beschränkung des Erzählten auf Ereignisse im Kessel war Entscheidung des Autors. Nachteil wäre gewesen, politischen Widerspruch hervorzurufen, die unmittelbare Wirkung also einzuschränken.

Vermutlich aber lag ein solches Vorgehen gar nicht in Plieviers damaligem Horizont. Man kann ihm glauben, wenn er kurz nach der Übersiedlung in den Westen verkündete, er hätte den Roman auch außerhalb der Sowjetunion genauso verfasst. Im Zentrum seines Denkens stand der Einzelmensch. Dies bedingte den Erfolg von »Stalingrad« und bildet die Verbindung zu dem Werk davor und danach.

Diese Verbindung ist unmittelbar einsichtig, was Plieviers anarchistische Frühphase angeht. Den Bolschewismus hatte er schon damals abgelehnt. Eine Verständigung mit der KPD angesichts der faschistischen Gefahr in der Spätphase der Weimarer Republik und eine notgedrungen positive Haltung gegenüber der Sowjetunion als Rettung vor dem Faschismus an der Macht waren dann politisch zwar naheliegend. Nach 1945 gab es aber dafür aus seiner Sicht keinen Grund mehr.

Dies erzwang allerdings noch keine Wendung zu einer rassistischen Abendlandideologie, wie sie in »Berlin« endgültig vollzogen ist. Doch lassen sich dafür Anknüpfungspunkte nennen. Unter Antikommunisten der BRD der 1950er Jahre war es üblich, Abendland, Europa und Westen mit persönlicher Freiheit, Asien dagegen mit Despotie und Masse zu verbinden. Ein Autor wie Ernst Jünger zum Beispiel, der sich selbst als »Anarch« sah, beseitigte gewisse Unstimmigkeiten, indem er Hitler kurzerhand zum asiatischen Charakter erklärte. Unter diesen Umständen war es stimmig, wenn Plievier seine anarchische individualistische Ethik mit der Europaideologie verknüpfte. Diesen Schritt vorausgesetzt, war es ebenfalls konsequent, wenn der Anarchist in seinen Kriegsbüchern die deutschen Offiziere zu Trägern der Freiheitsidee machte; schließlich haben Kommandeure im Krieg den größten Entscheidungsspielraum und taugen sie deshalb besonders zu Trägern moralischer Verantwortung.

Zweierlei bleibt zu sagen. Erstens ist diese Entwicklung mit einem Verlust an literarischer Qualität erkauft. Auf Grundlage seines Quellenstudiums für »Stalingrad« vermochte Plievier glaubwürdige Figuren zu entwickeln. In »Moskau« und mehr noch »Berlin« gibt es nur noch Pappkameraden, die die politische Meinung des Verfassers demonstrieren sollen. Zweitens und vor allem: Eine Entwicklung, die sich im nachhinein als stimmig erweist, ist darum noch nicht zwangsläufig. Bei weitem nicht jeder Anarchist wollte in seiner Reifezeit das Abendland mit der Wehrmacht gegen asiatische Horden verteidigen. Und unter glücklicheren politischen Umständen hätte vielleicht sogar Plievier nach »Stalingrad« noch einen brauchbaren Roman schreiben können. Sein Niedergang folgte nicht zwangsläufig aus seiner Ideologie; doch schärft er den Blick auch auf das bessere Buch.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

akg-images/picture-alliance12.07.2023

akg-images/picture-alliance12.07.2023Unerwünschter Antifaschismus

imago/United Archives International26.01.2021

imago/United Archives International26.01.2021Inkarnation seiner Epoche

Russian State Archive18.06.2011

Russian State Archive18.06.2011»Kampf gegen Partisanen war oft Vorwand für Massenmorde«