Leidenschaftlich, aufmüpfig, selbstbewusst

Von Peter Michel

Auf einem Schwarzweißfoto aus dem Jahr 1978 sieht man eine Gruppe von Freunden des Folk-Songs, darunter Hannes Wader, Gertrude und Martin Degenhardt. Gertrude mit vollen, gekräuselten Haaren, die ihr Gesicht dunkel umrahmen – dem Afrolook von Angela Davis nicht unähnlich. Sie trägt eine enge Latzhose wie eine Arbeitskluft über einem T-Shirt, die Füße stecken in Schnürstiefeln. Rechts daneben ihr Mann Martin, kleiner, rundlicher, mit einer Filzkappe auf dem Kopf. Er trägt einen Vollbart und steht in lässiger Haltung neben den anderen, die Hände in den Hosentaschen. Gertrude blickt strenger als er. Sein Gesicht erscheint ein wenig verträumt.

Etwa so habe ich die beiden Degenhardts in meinem Gedächtnis. Sie besuchten mich am 1. Februar 1976 in der Redaktion der Zeitschrift Bildende Kunst. In diesem Jahr ging es um die Vorbereitung der fünften Folge der »Intergrafik«, die für die Zeit vom 30. September bis 5. Dezember 1976 im Eingangsfoyer des Museums für Deutsche Geschichte geplant war. Die Arbeiten von Gertrude Degenhardt hingen dann auch – gemeinsam mit Werken von 467 Künstlern aus 55 Ländern – in dieser weltoffenen Graphikschau.

Progressive Kunst der BRD

Gertrude war damals 36 Jahre alt. An unser Gespräch erinnere ich mich gern. Es war offen und freundschaftlich, vielleicht auch deshalb, weil bereits im September 1975 ein Heft der Bildenden Kunst über progressive Künstler in der BRD erschienen war, das wir mit Hilfe der Münchner Künstlergruppe »Tendenzen« erarbeitet hatten. Beide Degenhardts hielten auch später immer wieder die Verbindung zu uns aufrecht, überreichten uns Publikationen oder schickten uns Postkarten mit Gertrudes Arbeiten. In einem Exemplar des Buches »Der Stromer« von Liam O’Flaherty, 1975 verlegt von der Büchergilde Gutenberg, steht eine freundliche Widmung, ebenso in einer Ausgabe der Edition GD von 2001 it dem Titel »Vagabondage en rouge«, die 59 Pinselzeichnungen, Lithografien und Radierungen Gertrude Degenhardts versammelt. Unsere Sympathie füreinander hat auch nach dem Ende der DDR nicht nachgelassen, auch wenn wir uns seit 1976 nicht mehr gesehen haben.

Gertrude Degenhardt hat sich – nun im 85. Lebensjahr – natürlich in ihrer äußeren Erscheinung verändert. Sie trägt über dem weißen Haar festgebundene Tücher oder eng anliegende Kappen. Der früher kaum gebändigte Haarschmuck ist verschwunden. Doch noch immer ist sie eine Frau, die nicht nur durch ihre Kunst, sondern auch durch ihre Ausstrahlung fasziniert. 2007 stellte sie in der Kenny Gallery in Galway im Westen Irlands aus, wo schon der amerikanische Pop-Art-Künstler Andy Warhol, der spanische Surrealist Salvador Dalí, der Ire Robert Ballagh und andere Große der Moderne ihre Werke präsentiert hatten. Auf einem Foto, das Gertrude während der Vernissage zeigt, sieht sie mit prüfendem, selbstbewusstem Blick in die Kamera, schwarz gekleidet, die Lippen zusammengepresst. In einer Videoaufnahme kann man verfolgen, wie sie etwas gelangweilt und Kaugummi kauend die langen Elogen der Redner zur Kenntnis nimmt. Man spürt zwar die Freundlichkeit, die ihr Wesen ausmacht, doch man bemerkt auch, dass es Dinge gibt, die sie bedrücken. Ihr Mann Martin, der ihr geholfen hatte, wo er konnte, war schon 2002 gestorben; er blieb in ihren Werken das am häufigsten wiederkehrende Bildmotiv. Ihre Tochter, die Gitarristin und Komponistin Annette, die diese Eröffnung musikalisch begleitet hatte, starb vor drei Jahren.

Gertrude Degenhardt wurde am 1. Oktober 1940 in New York als Kind deutscher Eltern geboren. Als sie zwei Jahre alt war, kehrte ihre Familie nach Deutschland zurück. In Berlin war ihre Kindheit durch die Naziherrschaft, durch Bombenangriffe und die schwere Nachkriegszeit geprägt. 1956 zog die Familie nach Mainz, wo Gertrude die Schule abschloss und bis 1959 an der Staatlichen Werkkunstschule für Gebrauchsgraphik studierte.

Während ihrer anschließenden Tätigkeit für Werbeagenturen in Frankfurt am Main und Düsseldorf lernte sie Franz Josef Degenhardt, dessen Bruder Martin und deren Freundeskreis kennen, zu dem auch die Liedermacher Dieter Süverkrüp, Hannes Wader und die Zwillinge Hein und Oss Kröher gehörten. Diese Begegnungen sollten wichtig für ihr weiteres Schaffen werden.

1960 entstanden ihre ersten Buchillustrationen, vor allem für Kinderbücher. In der Mitte der 1960er Jahre wurde sie freischaffend. Zu Pfingsten 1964 nahm sie am ersten Chanson- und Folkfestival auf der Burg Waldeck im Hunsrück teil, und im selben Jahr heiratete sie Martin Degenhardt. Danach entstanden Illustrationen zu Liedern und Chansons, vor allem für Plattencover zu Songs ihres Schwagers Franz Josef Degenhardt. Seine Langspielplatte mit dem Titel »Wildledermantelmann« schenkte sie uns. Sie illustrierte unter anderem die Hüllen für Langspielplatten für Zupfgeigenhansel und die beiden »Folk-Friends-Alben« von Hannes Wader. Auch in den folgenden Jahren schuf sie Zeichnungen und Graphiken für Mappenwerke. Für ihre Arbeiten zu François Villons »Das Große Testament« erhielt sie 1970 den Jahrespreis »Schönstes Buch« der Stiftung Buchkunst. Mit dem Preis der Graphikbiennale in Kraków war sie schon 1968 ausgezeichnet worden. Zu diesen Ehrungen kamen später der Preis der Graphikbiennale Fredrikstad/Norwegen (1976), eine Silbermedaille der Weltausstellung für Buchkunst in Tel Aviv (1978), der Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz (2001) und der Hannes-Gaab-Preis der Stadt Mainz (2019) hinzu.

Irland

1974 begannen Gertrude Degenhardts regelmäßige Aufenthalte in Irland. Sie kaufte sich ein Landhaus in Spiddal bei Galway. Von diesem Zeitpunkt an wohnt und arbeitet sie abwechselnd in Rheinhessen (Mainz-Gonsenheim) und an der irischen Westküste. Das Schaffen des irischen Schriftstellers Liam O’Flaherty (1896–1984), der damals noch lebte, war ihr besonders nahe. In einer zweifarbigen Graphik stellte sie ihn als alten Mann mit faltigem Hals und freundlich nach oben gerichtetem Blick dar. O’Flaherty hatte 1922 für die irische Republik gekämpft. Seine sozialkritischen Romane beschreiben detailliert und ungeschönt den elementaren Lebenskampf der Menschen und behandeln Episoden aus der irischen Geschichte – zum Beispiel die Hungersnot in Irland in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Seine Erzählungen aus dem Buch »Der Stromer« regten Gertrude Degenhardt zu eigenwilligen, einprägsamen, meisterlich gestalteten Illustrationen an; sie schuf dafür acht aquarellierte Zeichnungen und 41 schwarzweiße Radierungen.

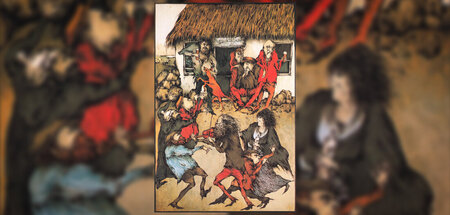

In der Kurzgeschichte »Der Aufbruch« schildert O’Flaherty die gedrückte, krampfhaft ausgelassene Stimmung in einer armen Familie vor der Auswanderung von Angehörigen in die USA. Wahrscheinlich wird man sich nie mehr wieder sehen; man nutzt diese letzten Stunden, um Trauer, Ängste und Abschiedstränen mit aufgesetzter Lustigkeit und Alkohol zu übertünchen. Diese innere Spannung erfasst Gertrude Degenhardt auf groteske Weise. Die musizierenden, sich torkelnd schwingenden, ärmlich gekleideten, alkoholisierten Menschen wissen, welcher Abschied ihnen bevorsteht. Sie wollen ihn in ihrer Raserei nicht wahr haben. Der Kreis von innerlich und äußerlich zerrissenen Figuren wirkt selbst zerfetzt. Was da an Lachen aus den Gesichtern kommt, wirkt gepresst und unecht. Dennoch sieht man die Szene mit Sympathie; man schließt die Frauen und Männer ins Herz, obwohl die meisten nach gängigen Vorstellungen keinem Schönheitsideal entsprechen. Gertrude Degenhardt hat in vielen ihrer Arbeiten ihren Mann Martin und sich selbst als handelnde Figuren dargestellt. So auch hier. Ihr Martin tanzt in einem blau-weiß gestreiften Hemd, mit Schirmmütze und rotem Vollbart den tollen Reigen mit, und sie beschließt auf der rechten Seite mit zerzausten Haaren, zerrissenem Schultertuch und Flasche den makabren Rundtanz.

In anderen Zeichnungen dieses Buches stellt sie sich selbst beim Zeichnen an der Küste dar – von hinten; man erkennt sie nur an den Haaren. Klagende, angstvolle Frauen werden gezeigt, die am stürmischen Meer auf die Rückkehr ihrer Männer warten, ein Flötenspieler, der hingebungsvoll, fast zärtlich sein Instrument bedient, und eine zahnlose Alte mit spitzem Gesicht, die vertraulich mit dem Tod spricht, der sie behutsam wie ein Bräutigam auf seinem Weg mitführt. Überhaupt spürt man in vielen ihrer Zeichnungen und Graphiken einen Hauch des Todes, auch wenn er nicht in Erscheinung tritt. Erste Totentanzzeichnungen entstanden schon in den 1960er Jahren. Ihr Hauptwerk zu diesem Stoff ist die »Vagabondage ad mortem« von 1995.

Auf einer Postkarte schickte sie uns die Darstellung eines Zuges von Militärs, die mit spindeldürren Beinen, vollgefressen, mit blasiert vorquellenden Gesichtern unter ihren Helmen dem Tod hinterher marschieren; dieser trägt den Dreispitz Napoleons; über allem weht eine Fahne mit der Weltkarte: »… und morgen die ganze Welt«. Auf einer Farbradierung von vier Platten mit dem Titel »So soll es bleiben« sieht man den Totenschädel Hitlers; er steckt – gekennzeichnet durch den typischen Scheitelhaarschnitt und seine »Rotzbremse« – auf einem toten Ast, der mit einem zerfetzten braunen Tuch umhängt ist und als Vogelscheuche dient. Solche Arbeiten waren damals aktuell und sind es heute um so mehr.

Unverwechselbar

Gertrude Degenhardt hat zahlreiche Texte von O’Flaherty, Bertolt Brecht, François Villon, von ihrem Schwager Franz Josef Degenhardt und anderen Autoren auf eindringliche Weise illustriert. Hinzu kommen Schallplattencover für die Liedermacher- und die Irish-Folk-Song-Szene. Ihre künstlerische Handschrift ist unverwechselbar. Sie verfremdet die Dargestellten mit skurrilen Mitteln und treibt den Ausdruck oft bis ins Groteske. Dennoch bleiben die Figuren und Gesichter erkennbar. Wo karikierende Züge zu dominieren scheinen, bemerkt man doch eine warme Sympathie. Ihre liebenswerten Gestalten aus der Liedermacherszene oder aus Irland sind oft handfeste Trinker, Vagabunden und Spieler; sie sind ernst und heiter, kauzig oder nobel, nüchtern oder betrunken, asketisch oder erotisch und immer individuell und originell. Es ist ein Vergnügen, solche Blätter zu betrachten. 2012, ein Jahr nach dem Tod des Liedermachers Franz Josef Degenhardt, waren diese Arbeiten in einer Ausstellung zu erleben, die während des größten deutschen Folk-Festivals in Rudolstadt mit großer Resonanz gezeigt wurde.

Vor sieben Jahren konnte man Gertrude Degenhardts Arbeiten in der Kunsthalle Rostock sehen. Im begleitenden Text war unter anderem zu lesen, ihre Zeichnungen ließen Einflüsse der »Caprichos« des spanischen Malers und Graphikers Francisco de Goya (1746–1828) erkennen. Ob die Künstlerin das bewusst getan hat, möchte ich bezweifeln. Sie hat ihr eigenes Selbstbewusstsein. Als Goya seine 80 Blätter der »Caprichos« mit der Radiernadel in die Metallplatten ritzte und druckte, hatte sich seine Sicht auf die Welt durch eine Krankheit verfinstert. Diese düsteren Graphiken prangern Dummheit und Laster seiner Epoche an. Gertrude Degenhardts Blick auf ihre Zeitgenossen ist aber nicht beengt, sondern klar und wahrheitsbesessen. Auch sie blickt kritisch auf ihre Gegenwart, aber sie tut es mit eigenen Mitteln. Man sollte nicht nur auf die Strichführung achten, wenn man Parallelen im Schaffen unterschiedlicher Künstler sucht. Die historischen Umstände, Inhalte, Beweggründe, individuellen Motive und Haltungen sind entscheidend.

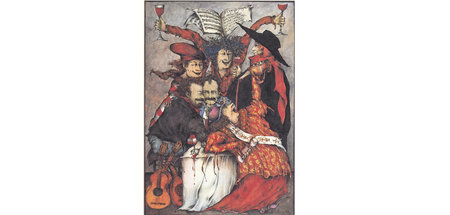

Immer wieder hat Gertrude Degenhardt Sammlungen von Zeichnungen, Radierungen, Lithografien, auch Gouachen und Temperamalereien herausgegeben. Ein Genuss ist der Blick in ihre Sammlung von Pinselzeichnungen »Vagabondage en rouge«, in der Musikerinnen lustvoll auf dem Akkordeon, der Geige oder anderen Instrumenten spielen und zugleich ihren Missmut, ihren Zorn über leeres Friedensgerede angesichts voller Waffenarsenale, über politische Dummheit, über korruptes Handeln und andere Segnungen der gegenwärtigen Gesellschaft in die Welt hinaustrommeln, -fiedeln und -tanzen. Sie tun das aufmüpfig, manchmal schamlos, in zirzensischen Verrenkungen, leidenschaftlich, ohne Rücksicht auf irgendwelche Etikette. All diese in dominierendem Rot hingestrichenen Figuren sind Zeichen für das Selbstbewusstsein einer starken Künstlerin, mit dem sie anderen ein Beispiel gibt.

Peter Michel schrieb an dieser Stelle zuletzt am 3. September 2025 über die Dresdner Malerin Hildegard Seemann-Wechler: »Opfer der Herrenrasse«

Tageszeitung junge Welt am Kiosk

Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ähnliche:

Lee Carter/Avalon.red/imago04.12.2023

Lee Carter/Avalon.red/imago04.12.2023Die Spritze ins Herz

Gertrude Degenhardt01.10.2020

Gertrude Degenhardt01.10.2020Ans Meer, Menschenskind!

wikimedia.org/Commons/CC BY-SA 3.019.12.2015

wikimedia.org/Commons/CC BY-SA 3.019.12.2015Kompromisslos Sozialist